《熱力学初心者向け》熱と仕事、エネルギーの関係など必須前提知識を押さえよう [熱力学の基礎①]

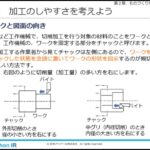

「熱力学」は、機械工学の4力学(材料力学、機械力学、流体力学、熱力学)の一つで、熱と機械的仕事の関係や各種エネルギー、気体の状態変化、あるいは熱の移動などを調べたり解析したりする学問です。エンジンなどの内燃機関や、ボイラ‐蒸気タービンなどの外燃機関は言うに及ばず、いろいろな機械を設計する上で、熱に関する知識が必要となる場面が多々あります。

今回は、熱力学を理解するための基本となる熱と仕事とエネルギーの関係について整理したいと思います。

1.熱と仕事とエネルギー

原子や分子などが不規則に運動しているときの運動エネルギーの総和が「熱」です。したがって、熱はエネルギーの一形態であって、これを「熱エネルギー」といいます。

たとえばボイラで水を沸騰させて蒸気を作り、蒸気のもつ熱エネルギーでピストンを押すことで直線的な機械エネルギーが得られ、これをクランク機構で回転運動に変えれば蒸気機関車の推進力になります。

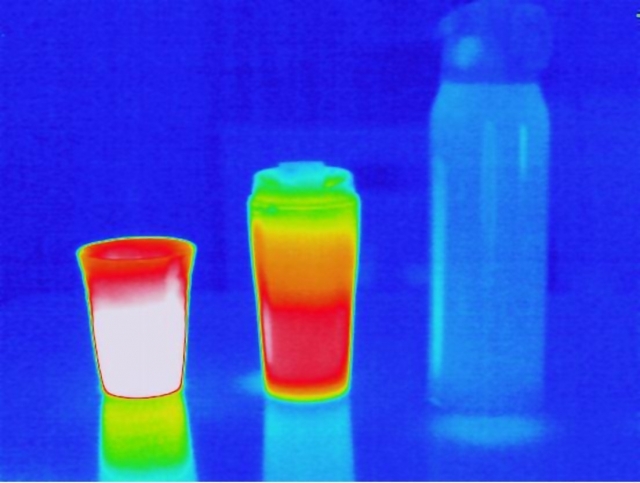

熱による気体分子の動きは温度が高いほど激しくなります。すなわち、気体分子の熱運動の激しさは温度により示されます。気体分子が有する熱エネルギーの総量を「熱量」といいます。

熱の出入りによって、気体が外力に抗して膨張するとき、外部に機械的仕事をします。

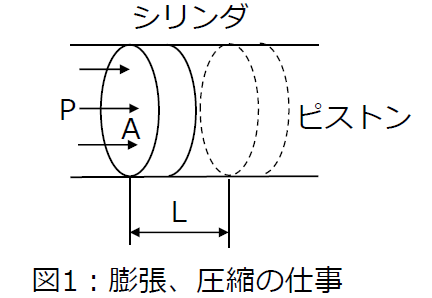

図1のようなピストンとシリンダで、力Fを受けて断面積Aのピストンが距離L動くとき、仕事Wは、W=F Lとなります。

気体の圧力をP(一定)とすれば、F=P A

よって、W=P×AL=P×(AL)

シリンダの体積をVとすれば、ALは体積変化量であって、AL=⊿Vと書くことができます。

したがって機械的仕事Wは、W=P⊿V となります。

ジュールの実験

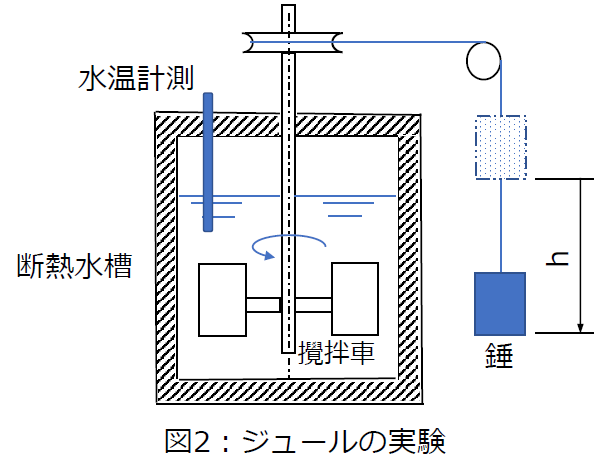

1843年、ジュールは図2のような装置を用いて実験を行い、熱と仕事の定量的な関係を明らかにしました。

おもりを落下させることで、先ず位置エネルギーを機械的仕事に変換して、断熱した水槽内の羽根車を回転させて水を攪拌し、水温上昇値を測定して水が得た熱量を算出して、熱と仕事の関係を求めました。

おもりの質量をm、水の質量をM、比熱容量をC、温度上昇を⊿Tとします。

おもりのなす機械的仕事Wは、W=mgh (h: 落下距離)

水が得る熱量Qは、Q=Mc⊿T

両式の比較から、1calの熱量に相当する仕事は4.187Jであることを確かめました。

2.「閉じた系」「開いた系」とは?

気体分子など、熱力学で対象とする物質の集まりを「系」といいます。系は境界で区分けされ、境界の外を「周囲」または「外界」と呼びます。

ピストン―シリンダのように、エネルギーの出入りが可能であって、物質の出入りのない系を「閉じた系」といいます。一方、蒸気タービンのように、外界から境界を通って、エネルギーとともに物質も出入りが可能である系を「開いた系」といいます。

3.状態量と状態変化

物質の状態を定める物理量を「状態量」といいます。圧力、温度、密度など物質量には無関係な状態量と、体積、質量など物質量に関係する状態量、とがあります。

系内の物質が1つの状態から別の状態へ移行することを「状態変化」といいます。

状態変化には、可逆変化と不可逆変化があります。可逆変化とは、系がある状態から他の状態に変化するとき、再び元の状態に完全に戻すことのできる変化です。

一般に、自然界で生じる変化は、すべて不可逆変化(または非可逆変化)であって、完全に元の状態へもどすことはできません。熱力学では、このことを理解しておく必要があります。

次回の連載では、熱力学の第一法則と第二法則について解説します。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・Y)

- 第1回: 《熱力学初心者向け》熱と仕事、エネルギーの関係など必須前提知識を押さえよう

- 第2回: 熱力学の第一法則と第二法則を理解する

- 第3回: 《気体の状態変化を理解》理想気体の状態方程式、熱容量と比熱などを解説

- 第4回: カルノーサイクルと逆カルノーサイクルの仕組みと熱効率

- 第5回: 伝熱3形態の重要ポイントを厳選解説 (熱伝導/熱伝達/放射)

- 社会人のための熱力学 [※社会人のための機械工学シリーズ 第2回](講師:技術士 近藤孝邦 氏)