3分でわかる技術の超キホン トランジスタの原理と電子回路における役割

電子回路を構成する部品のうち、トランジスタは、ダイオードと並んで基本となる半導体部品です。

トランジスタの実物を見たことのある方は、あまりいらっしゃらないかもしれませんが、世の中のほとんどの電子機器の中に使われています。

スマートフォンの中には、数十億個も使用されているそうです。

(一つのICの中に何十万、何百万と使われているので数十億も頷けます。)

ここでは、半導体部品としてのトランジスタについて基本的な部分をみていきましょう。

トランジスタの原理は?

まず、トランジスタの原理をみていきましょう。

トランジスタは、P型半導体とN型半導体を、NPN、または、PNPの順で接合した素子です。

ダイオードのN側またはP側にもう一つP型あるいはN型を接合したものです。

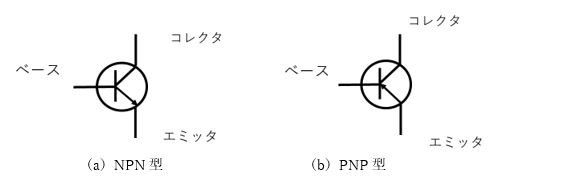

トランジスタの回路記号は、図1のようになります。

P型半導体とN型半導体の接合の仕方によって、NPN型とPNP型があります。

【図1 トランジスタの回路記号(NPN型とPNP型)】

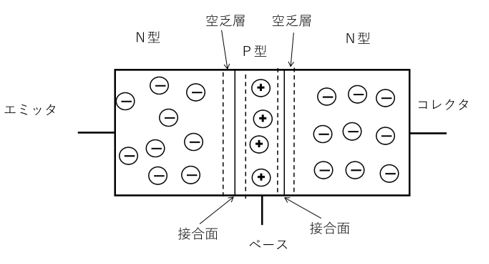

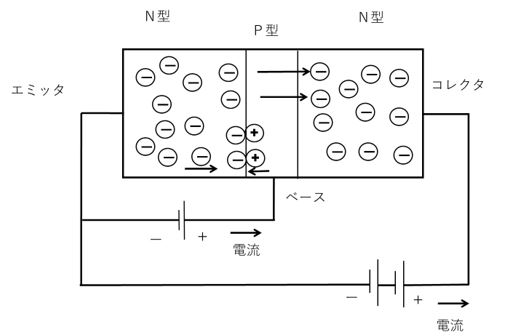

図2は、トランジスタの原理を示す簡単な図です。NPN型トランジスタを表しています。

P型はP型半導体、N型はN型半導体を示しています。

P型半導体には、+マークの正電荷があり、N型半導体には、―マークの負電荷があります。

正電荷は正孔、負電荷は電子となります。

【図2 トランジスタの原理イメージ】

図2の中央のP型は、非常に薄くできています。

中央のP型部分の電極をベース、隣のN型部分の電極をエミッタ、もう一方をコレクタと呼びます。

ダイオードと同様にP型とN型を接触させると、接合面で正電荷と負電荷の電気的中立を保つため、P型の正孔をN型の電子が埋めて稼働する電荷がない領域ができて安定します。この領域を空乏層と呼びます。

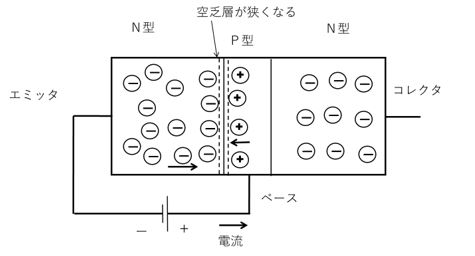

図3は、図2のNPN型トランジスタのベースに+、エミッタに―の電圧を加えた図です。

【図3 電荷の移動と再結合】

ベースとエミッタについてみると、順方向のダイオード接続となり、正電荷(正孔)がエミッタ方向に移動し、負電荷(電子)がベース方向に移動します。

ここで空乏層が狭くなり、正電荷と負電荷が出会って再結合を始めます。

再結合は連続して起こるので、ベースからエミッタに向かって電流が流れることになります。

図4は、図3の状態からさらに、コレクタ側に+、エミッタ側に-の電圧を与えるような電源を接続します。

この時の電圧は、ベース・エミッタ間の電圧よりも高い電圧にします。

【図4 ベース電流とコレクタ電流】

この時、エミッタ側からの電子のうち、ベース側の正孔と結びついたものはベース電流となります。

また、ベースの厚さは、非常に薄く(数十ミクロン以下)、流れ込んだ電子のほとんどはベースとコレクタの接合部に達します。

そして、ベースとコレクタの電位差によってコレクタ内に拡散し、コレクタ電流となります。

すなわち、エミッタから注入される電子の数はベース・エミッタ間の電圧によって左右され、結果として、コレクタ側に流れる電子の数を制御し、コレクタ電流の変化として現れることになります。

電子回路におけるトランジスタの役割(スイッチと増幅作用)

トランジスタの役割は、大きく分けて2つあります。

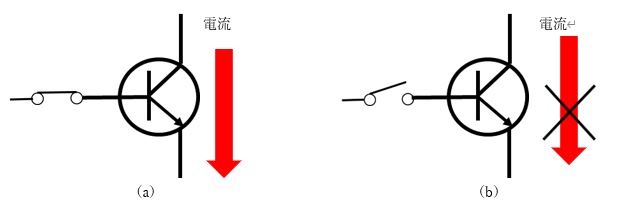

一つは、電気回路のスイッチとして作動することです。

オン/オフの信号をキャッチし、電流を流したり止めたりすることができます。

図5(a)のように、スイッチがオンになっているときには電流を流し、(b)のようにスイッチがオフの時には電流を流さないという作用があります。

【図5 スイッチとしての役割】

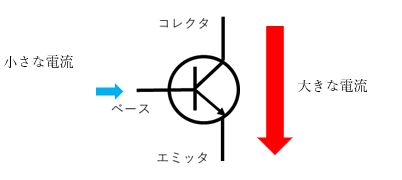

もう一つは、増幅作用で、非常に小さな電流をベースに流すことで、エミッタ・コレクタ間に大きな電流を流すことができるという作用です。

これにより、弱い(振幅の小さい)電気信号を強い(振幅の大きい)信号に変えることが可能です。

図6のようにトランジスタのベースに小さな電流を加えると、コレクタからエミッタへ大きな電流を流すことが可能です。

【図6 増幅作用】

以上のような作用があるため、トランジスタは多くの半導体部品の基本となってきました。

例えば、スイッチ作用は、デジタル回路の”1″と”0″(オン/オフ)を表すのに用いられ、CPUの基本となっています。

また、増幅作用はオーディオアンプに用いられ、スピーカーから音を出す場合の基本となっています。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 E・N)

関連コラム(3分でわかる技術の超キホン・「機械装置のための電子回路」連載)

- 第1回:機能ブロック図による基本設計把握

- 第2回:センサブロック

- 第3回:動作や表示を行う回路ブロック

- 第4回:センサ素子検出信号を電圧信号に変換

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/Circuit-element0-150x150.png)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/electric-circuit-dc0-150x150.png)