ポジションセンサ・変位センサの技術 (ポテンショメータ・差動トランスセンサ等)

1.ポジションセンサ(位置センサ)・変位センサ

位置あるいは変位の検出は、三次元の(x,y,z)の値、あるいは、(x1,y1,z1)から(x2,y2,z2)への変化、すなわち(Δx,Δy,Δz)を知ることです。代表的なケースとしては、xのみ、すなわち直線上の位置や変位(x,Δx)、あるいは回転方向の位置・変位(θ,Δθ)を検出するセンサがあります。

ポジションセンサ・変位センサによる位置の検出は、位置そのものを知りたい場合以外に、目的の情報を得るための間接情報を得るためや、アクチェータの状態を知ることにも利用されます。例えば、非常に大きい重量を計測するのではなく、その重量の変化や差により変化する位置を計測し、重量情報を得ることができます。

位置変化を知ることにより間隔、充填レベル、あるいは微小な伸びを知ることもできます。

制御システムで用いるアクチェータがリニアソレノイドやロータリソレノイドの場合には、アクチェータ作動部のストローク量や回転量を知ったり、それらの位置をフィードバック制御することによりアクチェータの制御精度を向上したり、目標位置と実際位置を比較することによりPID制御※)が可能になります。

[※関連記事:PID制御の基本を解説!PID動作の考え方・計算式も整理 ]

2.ポテンショメータと差動トランスセンサの仕組み(原理)

制御システムにおいて、センサによる検出のロバスト性(頑健性)を向上するためには、方式の異なるセンサで二重化することが有効です。変位センサで言えば、振動などを原因とした摩耗には弱いが電磁ノイズに強い接触方式と、電磁ノイズの影響を受けるが摩耗には強い非接触方式の組み合わせです。

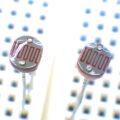

接触式の代表として「可変抵抗方式センサ」、非接触式の代表として「可変リラクタンス方式センサ」があります。それぞれ「ポテンショメータ」、「差動トランスセンサ」と呼ばれています。

[※関連記事:3分でわかる 可変抵抗器の原理・特性・使い方 ]

「ポテンショメータ」では、電気的接点が抵抗体を摺動し、その位置に応じて変化する電圧を測定します。抵抗体をレザートリミングすることによりセンサ出力の直線性(正確な読取値からの最大偏差の小ささ)を向上することが可能です。

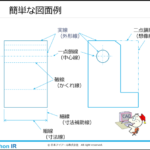

「差動トランスセンサ」では、3次の巻線(1次巻線と2組の2次巻線)を用います。センサロッド(鉄などの磁性体)がストロークした位置により1次巻線と2次巻線間の電磁結合が変化し、リラクタンス出力の比率が固定巻線に対するロッドの位置に応じて変化します。差動トランスセンサの場合には、センサ部による検知エリアに対してセンサ信号処理用の電気回路を離すことが可能となるため、熱、振動などに関して環境の良いところに電気回路を置くことができます。

3.リファレンスセンサ

システム制御において、システムの環境やシステムの状態を知るためにセンサを用いますが、センサ自身の出力も環境の影響を受けます。

環境変数による影響を他のセンサにより検出した数値を用いてシステム制御ユニットで補正するという考えもありますが、リファレンスセンサを用いるという考えもあります。

変位を計測するためには、センサエレメントの位置変化が発生しますが、センサエレメントと同一構造で、動かず固定したセンサを「リファレンスセンサ」と呼びます。

センサの出力は、位置変化以外の環境条件の影響を受けますが、可動センサエレメントの出力と固定リファレンスセンサの出力の差は、環境影響を除いた純粋な位置変化による差分となります。これにより環境影響による出力影響を除くことができます。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 H・N)

☆各種センサ技術に関する特許調査・技術情報調査は日本アイアールまでお気軽にお問い合わせください。