初心者必見!流体の性質(密度/粘性/圧縮性)の基本がわかる [流体力学の基礎①]

1.「流体」とは何か?流体力学ってどんな学問?

「流体」とは、水・油などの液体、あるいは空気などの気体のことをといいます。

「流体力学」は、機械工学の4力学(材料力学、機械力学、流体力学、熱力学)の一つで、流体の性質や流れの状態を、調べたり解析したりする学問です。ポンプや圧縮機など流体自体を扱う流体機械は言うに及ばず、いろいろな機械を設計する上で、流体に関する知識が必要となる場面が多々あります。

本コラムでは、流体力学の前提知識である「流体の性質」について解説します。

2.流体力学で扱う「単位」に関する注意点

流体力学に限らず、物理量を数値で表すために単位が必要です。現在は国際単位系SIが広く普及していますが、かつては工学(重力)単位系が使われていました。

SI単位は、7個の基本単位とその組立単位から構成されています。SI基本単位の中で、注意が必要なのがkg(キログラム)です。SI単位は質量を基本単位とするのに対して、工学単位は力を基本単位としており、同じkgを用いても根本的に単位の概念が異なります。

「重量」や「重さ」という概念は工学系単位に基づく用語であって、地上の物体に働く重力の大きさを示し、SI単位では質量m(kg)と重力加速度g(m/s2)の積で表されて、力の単位(N)=組立単位(m・kg・s-2)を持ちます。

一方、工学単位ではkgが重量と力の両方に使われていました。すなわち、質量1kgの物体に働く重力を1kgfの力と定義していました。

圧力計や流体機器などに関する古い文献や資料には工学単位が使われていますので、流体力学で扱う用語の単位についてもこの点について理解しておく必要があります。

[※関連記事:機械設計者が知っておくべきSI単位の基礎知識|換算方法・使い分けなど総まとめ! ]

3.流体の「密度」と「比重」

流体の単位体積当たりの質量を「密度」といい、ギリシャ文字ρ(ロー)で表します。

質量をm(kg)、体積をV(m3)とすれば、ρは次式で表されます。

ρ=m/V (kg/m3)

従来の工学単位では、比重量γ(ガンマ)とよばれ、密度ρに対して ρg=γ が用いられていました。つまり工学単位では、流体の重さを表す単位として比重量γが使われていました。(SI単位では使用しません。)

一方、比重は単位を持たない用語として用いられます。

温度4℃、標準大気圧1.013kPaにおける水の密度(ρw)は1000 kg/m3です。このρw=1000 kg/m3 に対する物質の密度の比を「比重」といいます。

例として、20℃塩分濃度3.5%の海水の比重は1.024、エチルアルコールの比重は0.785、灯油は0.78~0.80、などです。

4.流体の粘性

流体が力を受けたときに変形して抵抗を示す性質が「粘性」です。

油のような液体をかき混ぜるとき水と比べて抵抗が大きいのは、油の方が水よりも粘度が高いためです。粘性は流体のネバネバ感を数値で表す指標です。

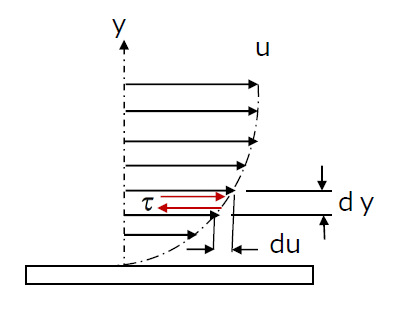

下図のように、壁に沿って流体が流れるとき、壁面付近の流れには速度勾配が生じます。壁面からの距離に応じて速度の差が生じるので、壁面に平行な流れの層の間には抵抗(=せん断応力)が生じます。

【図1 壁面付近の速度勾配とせん断応力】

ニュートンの粘性法則

水、油や空気など多くの流体では、せん断応力τは速度勾配du/dyに比例し、その比例定数μ(ミュー)を「粘度」といいます。

τ=μ du/dy ・・・(1)

(1)式を、「ニュートンの粘性法則」といい、この関係が成り立つ流体を「ニュートン流体」といいます。

この関係が適用されない流体を「非ニュートン流体」といいます。非ニュートン流体の例として、練り歯みがきのようなペースト状のもの、固形物を大量に含有する液体、気液二相流などがあります。

粘度μの単位は、Pa・sとなります。

流体が流れている状態で粘性の影響を考えるとき、粘度μを密度ρで除した動粘度ν(ニュー)を用いた方がわかりやすくなります

動粘度 ν=μ/ρ

動粘度の単位は、m2/s となります。

潤滑油やエンジンオイルなどで、慣用的に「ポアズ」「ストークス」という単位を使用することがあります。

SI単位と慣用単位の関係は下記のようになります。

- 粘度 1cP(センチポアズ)= 10-3Pa・s

- 動粘度 1cSt(センチストークス)= 10-6 m2/s

5.流体の圧縮性

圧力によって体積が変化する特性を流体の「圧縮性」といいます。

圧縮性を表す物理量に体積弾性係数Kがあります。

密閉容器内の体積がV,圧力がpであったところに圧力を⊿pだけ増加して、体積が⊿Vだけ減少したとすると次式の関係が成り立ちます。

K=⊿p/(⊿V/V)=dp/(-dV/V) ・・・(2)

体積弾性係数Kの単位は、圧力と同じPa(パスカル)です。Kの逆数を圧縮率βとよびます。

β=1/K

一般に、水のような液体は非圧縮性流体として扱われ、(2)式からは K=∞(β=0)となります。

しかし実際には液体の挙動を考えるとき、圧縮性を考慮する必要があります。

20℃における水の体積弾性係数Kは、2.06GPaです。

なお、液体中を圧力変化が波として伝わる速さ、すなわち液体中の音速aは、密度ρと体積弾性係数Kから次式で求めることができます。

a=√K/ρ ・・・(3)

K=2.06GPa(2.06×109Pa)、 ρ=998kg/m3 とすれば, a=1437m/s となります。

以上、今回は主に液体を対象として、基本的な流体の性質について解説しました。

次回の連載では、流体を扱う上で極めて重要な「圧力」について解説します。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・Y)

≪参考文献≫

・西海孝夫 著『図解 はじめて学ぶ 流体の力学』 日刊工業新聞社、2010

※本コラムで基礎を概説した流体力学についてさらに深く学びたい方に、おススメの書籍です。

【連載:機械設計マスターへの道】流体力学の基礎シリーズ

- 第1回: 初心者必見!流体の性質(密度/粘性/圧縮性)の基本がわかる

- 第2回: 《流体の圧力》単位換算、パスカルの原理、絶対圧/ゲージ圧など初心者向け解説

- 第3回: 連続の式とベルヌーイの定理をわかりやすく解説

- 第4回: 管路における圧力損失の考え方と計算

- 第5回: 運動量の法則がわかる!計算方法と適用例を解説

- 第6回: 物体まわりの流れパターンとカルマン渦の基本がわかる!

- 社会人のための流体力学 [※社会人のための機械工学シリーズ 第3回](講師:技術士 近藤孝邦 氏)