【早わかりポンプ】エア嚙みを防ぐには?配管の施工、弁の設置など具体的対策を解説

ポンプ(真空ポンプなど特殊なものを除く)は、内部が液体で満たされた状態で安定的に作動する機械であるため、ガスや空気の混入(エア嚙み)を嫌います。

具体的には、エアが混入した状態でポンプを運転すると所定の性能(流量、圧力)を得られなくなる可能性があり、最悪の場合にはポンプや配管の損傷に繋がるおそれもあります。(※当連載の「ドライ運転の防止(原因/対策)とポンプの熱力学的側面」の回でも解説していますので、併せてご参照ください。)

今回は、エア嚙み(空気混入)防止のために、ポンプ吸込み配管の施工や弁類の設置で考慮すべき点について解説いたします。

目次

1.吸込み配管の対策

(1)水平配管の勾配

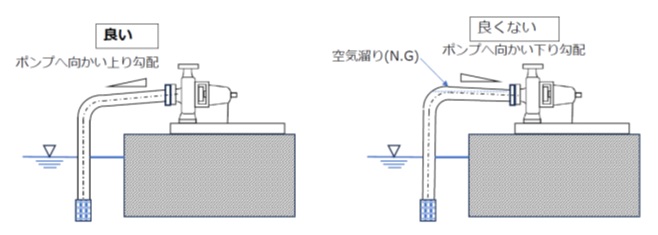

図1のように水面より高い位置に横軸ポンプを設置する場合は、ポンプへ向かって昇り勾配となるように若干の傾斜を設けるようにします。逆の勾配にすると、吸込み配管の垂直部分から水平部への曲がり部分がエア溜り箇所となるので、ポンプのエア嚙みが発生する可能性があります。

なお図に示す吸い上げではなく、吸込みタンクからポンプへと水が流入する(押し込む)吸込み配管の場合は、逆にポンプへ向かって下がり勾配とすることで、ポンプ内部の空気がタンク内部の水面へ抜けていけるようにします。

【図1 吸い上げ横軸ポンプの場合の吸込み配管】

(2)異径短管の形状

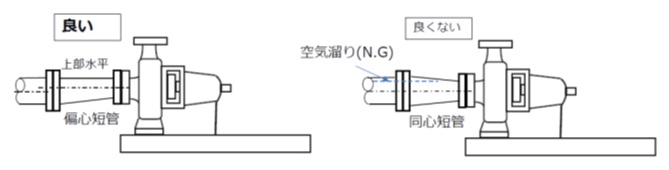

ポンプ口径と配管口径が異なる場合は、異径短管を用いてポンプと配管とを接続します。

この場合、吸込み配管接続に同心短管を用いると上部にエア溜り箇所が発生しますので、異形短管を用いて上面が水平となるように吸込み配管を施工します。

同心短管接続と異形短管接続の比較について、図2を参照ください。

【図2 吸込み配管に異径短管を設置する場合】

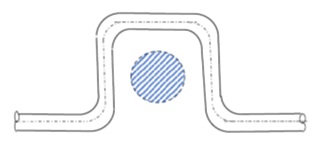

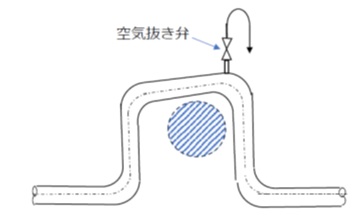

(3)鳥居配管の禁止

構造物や他の機器類との干渉を防ぐために図3のように、一度上がって下がる上に凸の配管形状にすることがあります。神社の鳥居に似ているので「鳥居配管」と呼びます。鳥居配管上部がエア溜りとなりますので、ポンプ吸込み配管には鳥居配管になる箇所が生じないように機器や配管の配置を工夫します。

【図3 鳥居配管(吸込み配管には適用不可)】

鳥居配管にすることで曲がりによる配管損失が発生します。

吸込み配管形状を複雑にすることはNPSHの観点からも好ましいことではありません。

[※関連記事:キャビテーションとは?発生原理やNPSHなどの基礎知識をやさしく解説 ]

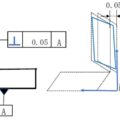

(4)吸込み弁設置の注意点

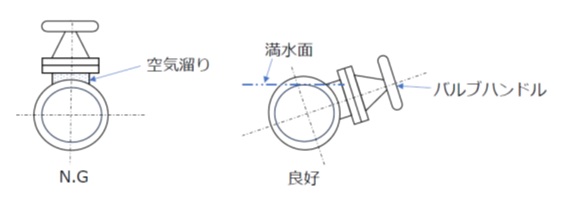

吸込み配管途中に仕切弁などの吸込み弁を設置する場合は、弁ハンドルが横向きになるようにします。

バルブハンドルの操作性も考慮して、図4のように完全な水平ではなく、空気溜りが生じない程度の斜め上としても良いでしょう。完全な上向きに設置すると上部に空気溜りとなる箇所が生じます。

【図4 吸込み弁の設置方向】

2.運転中のエア吸込みへの対策

ポンプ運転中、吸込み配管は大気圧より圧力が低い真空となります。

配管、継手、弁などの接続部が溶接あるいはガスケット・パッキンを用いてボルトで締め込むフランジ接続であれば、空気吸込みの可能性は低いと考えられます。しかし、ねじ込みタイプの場合には、ねじ面の密着が不十分であると、大気圧と吸込み配管内真空圧の差により外気部から吸込み配管内部へ空気を吸い込む可能性があります。配管施工時にねじ込み確認を行うとともに、シールテープを用いてシールに万全を期すようにする必要があります。

3.空気抜き弁の設置についいて

配管内のエアを外気側へ排出するための弁を「空気抜き弁」(エアベントバルブ)といいます。空気抜き弁には配管内の空気の存在によりフロートが下がることによって弁が開き自動的に空気を排出する構造のもの(自動空気抜き弁)もありますが、ポンプ運転時に負圧となる吸込み配管には使用することはできません。

ポンプ吐出配管は負圧になることはありませんので、空気溜りになる箇所に自動空気抜き弁を設置することが可能です。レイアウト上避けることが不可避であれば吐出し配管には、空気抜き弁を設置することによって鳥居配管の箇所を含めることも可能です。手動型であっても自動型であっても、空気抜き弁の設置はトップベント、つまり空気溜りのできる配管の最上部に設置することが重要です。(図5)

【図5 吐出し配管のトップベント】

4.ポンプ始動準備と始動直後の確認

当連載の「ポンプの始動準備における重要ポイント」で解説した通り、ポンプの始動準備としてポンプ内部の満水(水張)とエア抜きの確認を行います。

水張り操作を行ってからポンプを始動したにも関わらずポンプ吐出圧力が規定値まで上昇しないときは、ポンプ内に空気が残留している可能性があります。圧力上昇せずに空気の壁ができて揚水を阻んでいることが考えられます。

このような場合に、ポンプを運転継続しながら吐出し弁を数秒以内の極短時間(2~3秒)締め切った後、吐出し弁を微開(10%程度)して数秒間その状態を保持する操作を何回か繰り返すことによって残留空気が排出され、揚水が行われて圧力上昇し正常な運転状態にすることができる可能性があります。

ただし、長時間締切り運転を行うとポンプの過熱によって内部水がフラッシュし、ドライ運転となって摺動部のかじり付きが発生するなどの重大事故に至る可能性がありますので、極短時間に限定する必要があります。(※詳しくは「締切運転はポンプの大敵」をご参照ください)

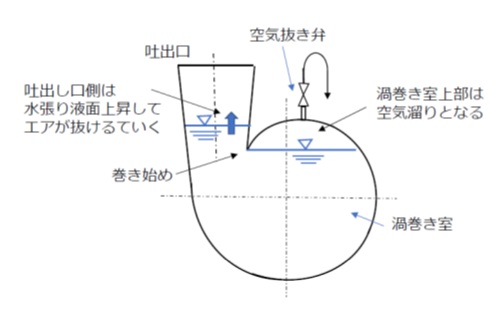

このように始動後に運転継続しつつ残留空気を排出する方法には危険性も伴いますので、基本的には始動前の水張りと空気抜きを十分に実施することが重要です。特に、図6のような渦巻きケーシングなどポンプに空気溜りとなる箇所のある構造(セルフベントにならない構造)の場合には、水張り時に該当個所に設けられている空気抜き弁を開けて完全に残留空気を追い出す必要があります。

【図6 ポンプ空気溜り箇所の空気抜き】

5.まとめ

以上、今回は「早わかりポンプ」の関連コラムも参照しつつ、ポンプのエア嚙みの原因と対策について解説しました。

ポンプ内部の残留空気あるいは外部から空気の混入など、ポンプ内部の空気の存在はポンプ性能が規定値に達しないなどの不具合の他、騒音や振動、最悪の場合は摺動部分の焼き付きなど重大な損傷につながる場合があります。その要因を理解した上で、エア嚙み運転防止のための適切な処置を講じることが重要です。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・Y)