【早わかりポンプ】キャビテーションとは?発生原理やNPSHなどの基礎知識をやさしく解説

目次

1.ポンプは空気(ガス)が嫌い

ポンプは、送風機や圧縮機などと同じ流体機械と呼ばれる機械です。

送風機や圧縮機は、空気などの気体を扱うことを前提として設計されていますが、ポンプは、水など液体(以下、代表して水と表します)を扱うことを前提として設計された機械ですので、内部に空気(ガス)が入ったり、あるいは内部でガスが発生したりすると、厄介なことが生じます。

ここでは、ポンプ内部で水が蒸気化するために起きる、ポンプに特有の困りごとである「キャビテーション」の原因(発生原理)や、”NPSH”など必ず押さえておくべき重要用語を基礎からやさしくご説明します。

2.飽和蒸気圧力について

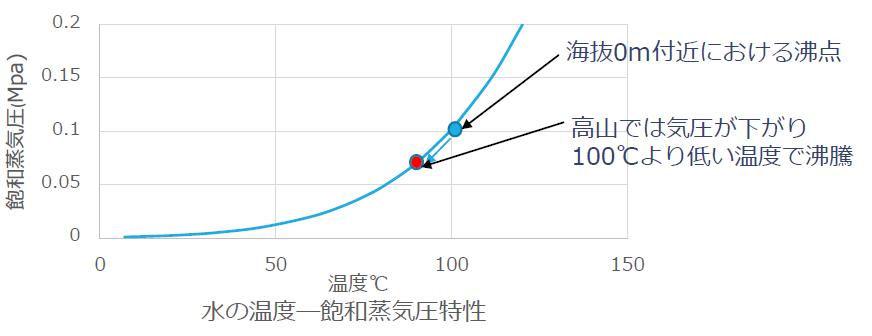

大気圧中では水は0℃において固化して氷になり、100℃で沸騰して蒸気になります。

物質はある圧力以下になると液体から気体の状態へ変化しますが、この臨界圧力のことを飽和蒸気圧力と呼び、飽和蒸気圧力は温度とともに変化し、温度が高くなるほど飽和蒸気圧力は高くなります。

水の100℃における飽和蒸気圧力は1気圧(1013hPa)ですが、高山の頂上へ行くと気圧が低下して1013hPaより低い圧力で水の飽和蒸気圧力と等しくなるために、水は100℃より低い温度で沸騰します。

山の上では美味しいお米が炊けないのはこのためです。

3.ポンプの「キャビテーション」とは?

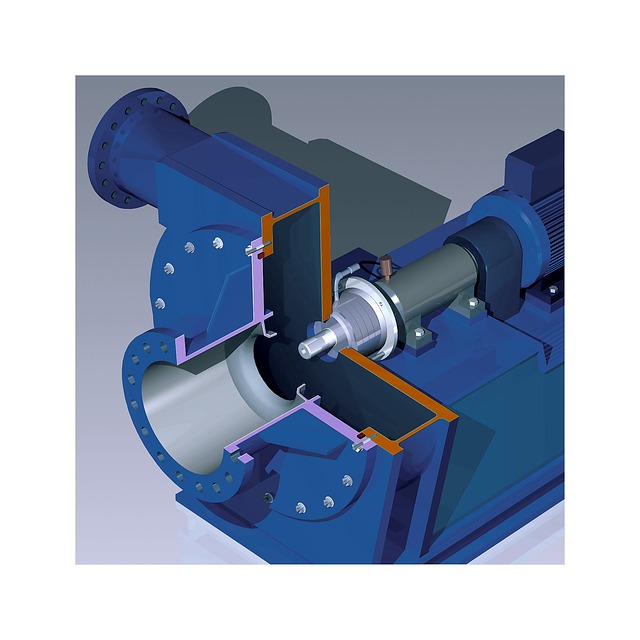

羽根車の翼の入り口先端部のある羽根車の吸込み口では、水の流れの速度(流速)が速くなるために、水の圧力(静圧)が低下します。

ポンプ入口配管内部とポンプ羽根車吸込み部の位置(高度)が不変(同一位置エネルギー)であるとすれば、羽根車吸込み部で流速が増すことで速度エネルギー v2/2g が大きくなり、その分だけ羽根車吸込み部における圧力が低下します。

羽根車吸込み部の圧力が、その時の温度における水の飽和蒸気圧力を下回ると、水が蒸気化します。

この現象が「キャビテーション」と呼ばれるものです。

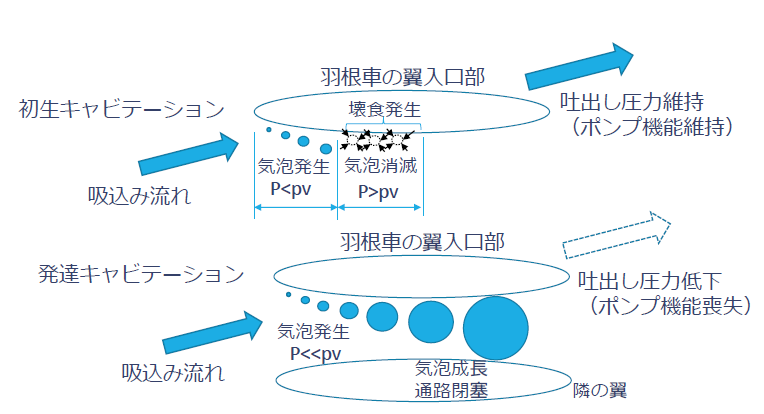

初期のキャビテーション(「初生キャビテーション」と呼びます)においては、蒸気化し気泡が発生しますが、すぐに羽根車による昇圧作用により飽和蒸気圧力より高くなって液状態に戻り、気泡は消滅します。

初生キャビテーション発生状態では、吐き出し側でのポンプ性能には変化が現れないので、知らずにそのままポンプ運転を続けると、気泡が発生消滅を繰り返すことで発生する衝撃波が羽根車の翼表面をたたくことで、徐々に表面が浸食され羽根車が損傷していきます。これを「キャビテーション壊食」といいます。

キャビテーションがさらに発達すると、気泡が消滅せずに成長して羽根車の入口部が気泡で閉塞されて、もはや水を送り出すことができなくなり、ポンプの吐き出し圧力が急速に低下して、運転不可能になります。

【初生キャビテーションと発達キャビテーション】

《閑話休題 ①》指ポキは人体内で発生するキャビテーション!

話は変わりますが、皆さんは指や他の関節を急に動かすことでポキポキ鳴らしたことがあると思いますが、実はこれもキャビテーションの1種なのです。

関節は滑液という液体に包まれることにより保護されています。関節を急に動かすと、滑液が真空状態となって気泡化してこれが回復してはじけることでポキポキという音が発生すると考えられています。

関節にとってあまり良いことではなさそうなので、指はポキポキ鳴らさないようにする方が良いかもしれません。

《閑話休題 ②》テッポウエビはキャビテーションを武器にする!

「進めオクトノーツ」という子供向けのTV番組をご覧になったことがありますか?

先日孫と一緒に観ていたらある回で、テッポウエビというザリガニに似た生物が登場していました。大きなハサミを振り上げるだけで近くにいる番組の登場キャラクタや他の生物を気絶させてしまう、というものです。

実際には、ハサミを瞬時に閉じることで高速流を発生させ、高速流の動圧により海水の飽和蒸気圧以下に圧力が低下して気泡が生じ、それが崩壊することにより発生する衝撃波で、エサとなる生物にダメージを与えているようです。つまり初生キャビテーションを巧みに利用しているといえます。

テッポウエビがハサミを閉じるときに生じる高速流は時速100km/hにも達するということです。

秒速換算 v=27.7m/s ですから 動圧 v2/2g = 39.4[m]

テッポウエビが棲息するのは浅い海ということですので、仮に水深10[m]とすると、

大気圧10[m] + 水深10[m] – 動圧39.4[m] = -19.4[m]

となり、常温の海水中でもキャビテーションが発生することになります。

4.NPSHとは?

ポンプのキャビテーションに関連する用語に”NPSH“というものがあります。

”NPSH”はNet Positive Suction Headの頭文字をとったもので、日本語に訳すと正味吸込み正水頭となりますが、通常は吸込みヘッドと呼んでいます。

ここで正味とは液体の飽和蒸気圧を除いたという意味であり、正は絶対真空をゼロとしているという意味になります。

また、先に述べた通りキャビテーションの議論には、液体の飽和蒸気圧力が深く関係しますが、圧力は密度によって変わるため、すべてHead(水頭)に換算して扱います。単位はmとなります。

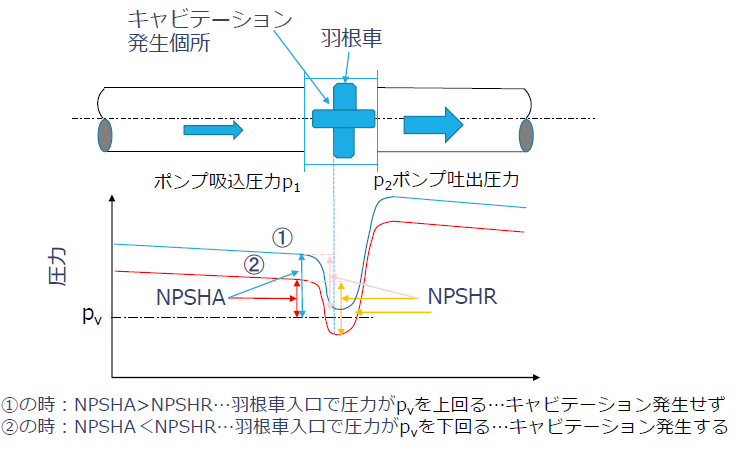

(1)NPSHAとNPSHR

NPSHには”NPSHA”と”NPSHR”の2種類があります。

”NPSHA”は、Available NPSH…有効吸込みヘッド、利用できるNPSHのことです。

これはポンプの設置条件、および吸込み条件で決まる値で、その時の水温における飽和蒸気圧に対する、ポンプ羽根車入口での吸込みヘッド余裕分のことです。

”NPSHR”は、Required NPSH…必要吸込みヘッド。ポンプがキャビテーションを発生させず運転できるために必要な吸込みヘッドのことです。ポンプ羽根車入口の設計によって決まる値です。羽根車入口で、圧力がヘッド換算でどの位低下するのかを示す値で、NPSHRが小さければ、それだけ低いNPSHAでも運転可能になることを示します。(NPSHR値が小さい=吸込み性能が良い)

【NPSHAとNPSHRの関係】

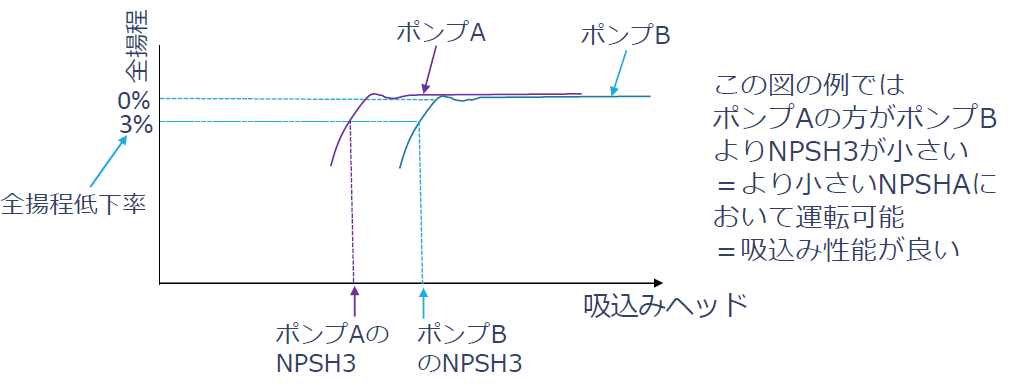

なお、NPSHRは正式用語としてNPSH3と書きます。

これはキャビテーションによりポンプ性能が低下して、ポンプ吐き出し揚程(ヘッド)が3%低下する時のNPSHをNPSHRと定義しているためです。

流量を一定に保持して徐々に吸込みヘッドを下げ、全揚程が正常状態から急に低下するまでの様子を、横軸に吸込みヘッド、縦軸に全揚程をとって図に示します。

全揚程が正常時よりも3%低下する時の吸込みヘッドを”NPSH3″と定義します。

【キャビテーションによるポンプ性能の低下(吸込みヘッドと全揚程の関係)】

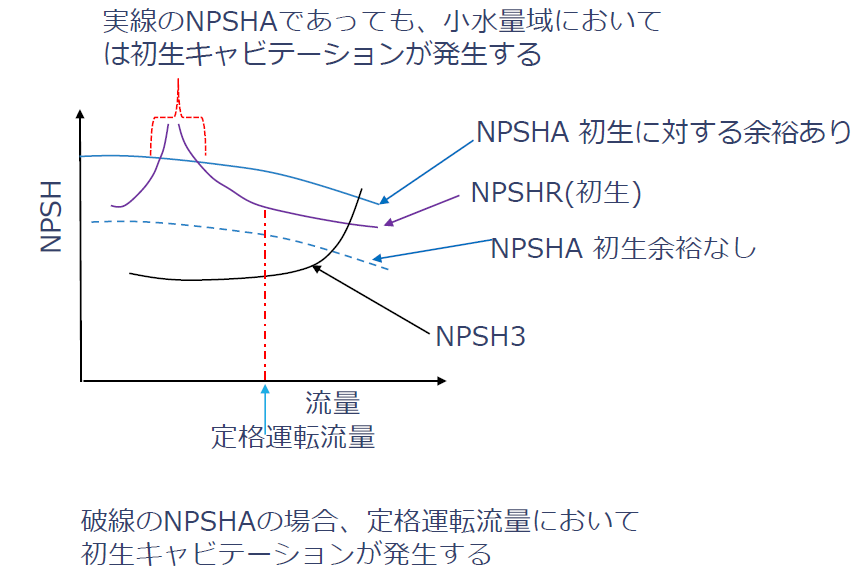

(2)初生NPSHRとNPSH3

NPSH3よりもずっと大きいNPSH(吸込みヘッド)において初生キャビテーションが発生しますので、実用上はNPSHAをNPSH3に対してかなり大きく余裕をとる必要があります。

初生NPSHRとNPSH3の関係を模式的に示すと下図のようになります。定格運転流量では初生NPSHRに対して余裕があっても、小水量域において初生NPSHRは急激に高くなるので、小水量運転に注意が必要です。

対策としては、最小運転流量をなるべく大きくするか、ポンプ回転速度を可変速とすることが挙げられます。(初生、NPSH3ともにNPSHRは回転速度の2乗に比例します)

[※NPSHAについての詳しい解説や計算方法はこちらのページをご参照ください。]

5.ポンプは吸い込むことは意外に苦手?

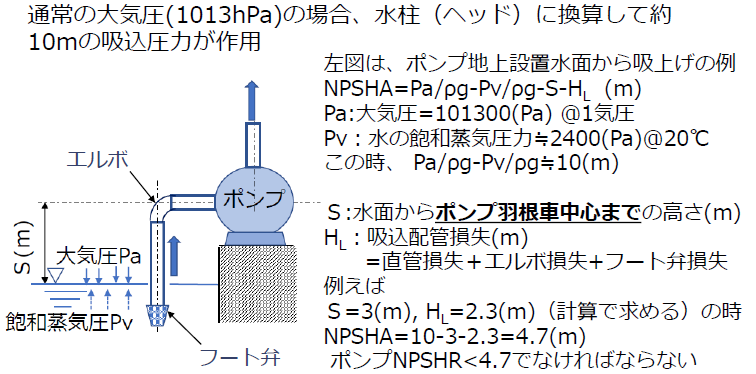

水面より高い位置に設置されたポンプが、キャビテーションを発生せずに運転できるのは、水面に大気圧が作用しているためです。吸込み配管からポンプ内部が完全に水で満たされている状態においては、通常の大気圧(1013hPa)の場合、水柱(水頭と呼びます)に換算して10mの吸込み圧力が作用しています。(低気圧や高山の頂上では気圧の低下分、水頭換算値は小さくなります)

温度20℃程度以下の常温水においては、飽和蒸気圧力は大気圧に対して十分低いので、静止状態では、ほぼNPSHA=10mと見なすことができます。

しかし、ポンプを運転してある流量を流すためには、水面から配管を通して水を吸い上げますので、配管損失によるヘッド低下が生じます。

さらにゴミなどの異物を取り除くためのストレーナが設置されている場合には、ストレーナの通過損失が生じます。(下図のフート弁はストレーナと逆止弁の機能を兼ね備えた弁です。)

配管、弁、ストレーナなどの圧力損失分を引いた結果、実際のNPSHAは10mより小さくなります。

これらの損失分を引いた結果、実際のNPSHAは10mより小さくなります。

実用上は、水面よりあまり高くポンプを設置することはできません。

ポンプは、水にエネルギーを与えて送り出すことは得意ですが、実は吸い込むことについてはあまり得意ではないのです。

以上、液体の気化に関連したポンプ特有の現象について説明してきました。

なお、キャビテーションの対策については「これでキャビテーションを防止!対策と注意点を総まとめ解説」の回で詳しく説明していますので、併せてご覧ください。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・Y)