【半導体製造プロセス入門】成膜装置の種類・分類と熱酸化装置 [成膜装置の基本①]

LSIは「膜」によって構成されています。

この膜を形成する「成膜装置」について4回にわたってご説明します。

今回は、成膜装置の分類(主な種類)の説明と、固相成長装置である「熱酸化装置」を取り上げます.

また、エピタキシャル成長装置についても説明します。

1.成膜装置の分類(固相成長/気相成長/液相成長)

LSIを構成する「膜」は、大きく分けると「半導体膜」、「配線膜」、「絶縁膜」です。

これらを組み合わせて一つのLSIが作られています。

さらに、膜の種類や組み合わせは多層に及びます。

フロントエンドでは半導体膜としてシリコン熱酸化膜、バックエンドでは配線膜として金属膜や絶縁膜(酸化シリコン)などがあります。

これらの膜を形成する方法は、大きく分けると以下の3種類になります。

《成膜方法》

(1)固相法

原料である固相を気相法または液相法で合成させる方法

(2)気相法

気体(分子)となった材料を原料に付着させる方法

(3)液相法

液体の材料を原料に付着させる方法

したがって、成膜装置も3つの種類に分けられます。

(1)固相成長装置

熱酸化装置など

(2)気相成長装置

CVD(化学的気相成長)装置、PVD(物理的気相成長)装置、蒸着装置、スパッタリング装置など

(3)液相成長装置

メッキ装置、塗布装置など

成膜装置は、熱処理装置や、エッチング装置と構造が似ていますので、比較しながら読み進めることで理解を深めていただければと思います。

では、具体的な成膜装置について順に紹介していきます。

2.熱酸化装置とは?

固相成長装置に分類される「熱酸化装置」は、シリコン熱酸化膜を形成する際に使用されます。

シリコンウエハーを空気中に放置していると空気中の酸素を取り込んで酸化シリコンの膜「自然酸化膜」ができます。「熱酸化装置」はこの酸化のプロセスを装置として行うものです。

具体的には、炉内でウエハーを高温で熱し、そこに水素ガスと酸素ガスを送り込んで燃焼させ、原料であるウエハー自体を直接酸化させてその表面に酸化シリコンの膜を形成するというものです。

真空状態や、加圧状態にする必要がなく安定した酸化膜を形成することができ、成膜装置の基本といえるものです。特にフロントエンドでは大変よく使用されています。

なお、昔のウエハーサイズの小さな時代では横置きの横型炉が主流でしたが、現在では図1のような縦置きの縦型炉が主流になっています。

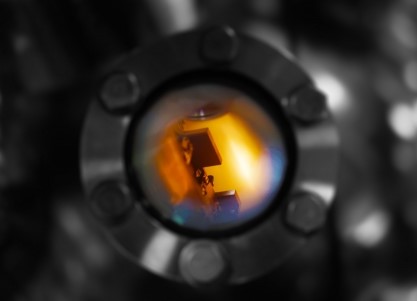

【図1 縦型炉へのウエハーのローディング概念図】

この縦型炉では、ウエハーのローディングを炉の下から入れるため、大変背の高い装置になります。

クリーンルームの天井の高さは、この縦型炉の高さに合わせて作らなければなりませんので、縦型炉の高さの短縮化は大変重要な課題の一つです。

3.エピタキシャル成長とは?

LSIで用いられることは少ないのですが、成膜装置の1つに、「エピタキシャル成長装置」と呼ばれている

装置がありますので、ここで簡単に説明しておきます。

エピタキシャル成長装置は、エピタキシャル成長法を用いた成膜装置で先の分類では、気相成長装置に入ります。

まず、エピタキシャルとは、ギリシャ語でエピ(上に)+タキシャル(配列した)という意味です。

つまり、原料である結晶基板の上に材料を堆積させて配列した膜を形成していくことがエピタキシャル成長です。

エピタキシャル成長法も、3種類ありますが、固相エピタキシー(SPE:Solid Phase Epitaxy)はあまり使われませんので、ここではよく使われる気相と液相について説明します。

(1)気相エピタキシー(VPE:Vapor Phase Epitaxy)

エピタキシー層とする原料を高温で蒸気にしておき、これを結晶基板上に接触させ積層していく方法です。

例えば、GaCl蒸気とAs蒸気を作り、これをGaAs結晶基板に接触させて、結晶成長させます。簡潔な説明にとどめていますが、実際の反応ではキャリアガスなども用いられます。

(2)液相エピタキシー(LPE:Liquid Phase Epitaxy)

エピタキシー層とする原料を一旦溶媒に溶かして、これを結晶基板上にのせた後、溶液の温度を下げて結晶を成長させる方法です。溶液の温度を下げることで過飽和状態になるため結晶が析出するのです。

例えば、Ga溶液に原料であるGaAsを溶かしておき、これをGaAs結晶基板上にのせ冷却すると、過飽和状態になったGaAsが基板上にエピタキシャル成長します。

液相エピタキシーでは、結晶成長時に成長と溶解が同時であることが特徴です。

次回は、成膜装置のうち、気相成長装置の「CVD装置」ついて解説します。

(アイアール技術者教育研究所 F・S)