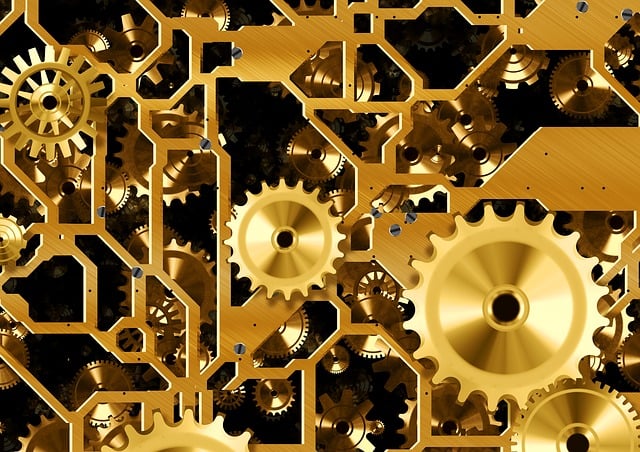

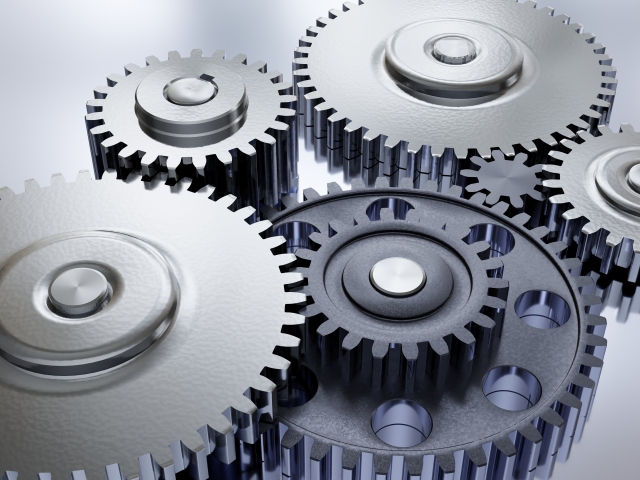

【機械製図道場・中級編】機械要素「歯車」の必須前提知識と基本的な図示方法

前回の連載では、機械要素の製図の一つとして「ばね」の表示方法を学びました。

今回も機械要素として活用されている「歯車」の表示方法について学ぶことにします。

1.歯車の種類

動力を受ける被動機と、動力を伝える駆動機との相互の軸配置(平行、交差、食い違い)に応じて様々な種類の歯車があります。

- 平行軸には、平歯車、はすば歯車、やまば歯車、などがあります。

- 交差軸には、すぐば、まがりば、はすば、の各かさ歯車があります。

- 食い違い軸には、ウオームギア、ハイポイドギア、があります。

今回のコラムでは、最も広く使われる「平歯車」について基本的な知識を解説します。

[※関連記事:遊星歯車機構と差動歯車機構の仕組みをわかりやすく解説 《歯車装置の基礎知識》]

2.歯形曲線

歯車がかみ合う面は動力を滑らかに、かつ効率よく伝達できるような曲線形状となっています。

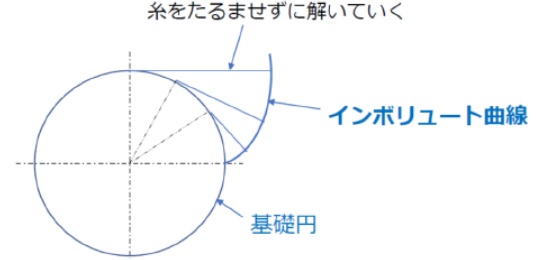

一般に、歯形は図に示すように、円筒に糸を巻き付けてそれを弛ませることなく解く時に、糸の先端が描く曲線である、インボリュート歯車になっています。

【インボリュート曲線】

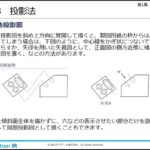

3.平歯車の概要と各部分の呼び方(用語)

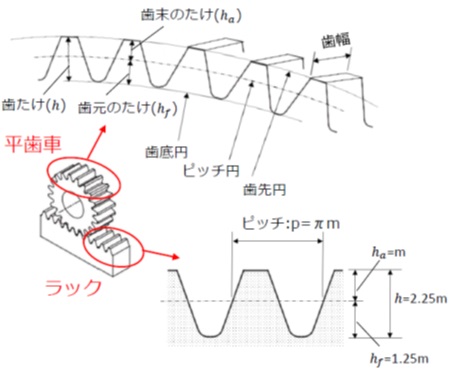

図に平歯車の各部主要名称を示します。

ラックは、歯車のピッチ円を直線として歯を直線に並べたもので、歯形を加工する刃物(ラックカッター)として使用できます。

歯車の歯は、ピッチ円に等間隔で創成され、その間隔をピッチPといいます。

ピッチ円直径dを歯数Zで割った値をモジュールmと呼び(m=d/Z)、歯車の主要部寸法をmで表すことができます。P ,d, Zとmの間には次の関係があります。

P=πd/Z=πm

【ラック、ピッチ、モジュール】

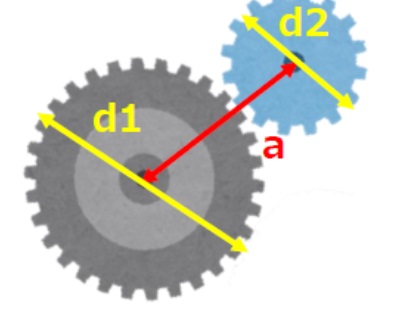

駆動側の歯車に1、被動側の歯車に2の添え字をつけて表せば、nをそれぞれの歯車の回転数として、歯車の速度比iは、

i=n1/n2=d2/d1=Z2/Z1

駆動側歯車と被動側歯車の中心距離をaとすると、

a=(d1+d2)/2=m(Z1+Z2)/2

中心距離とモジュールが決まれば、歯数の和が求められ、速度比が与えられれば、それぞれの歯数を決定することができます。

互いにかみ合う歯車のモジュールは必ず同じ値となります。これは歯の大きさが同じであることを示します。

つまり、歯の大きさを表すのにモジュールを用いることになります。

歯数が決まっているとき、モジュールの値を変えることで、中心間距離を変えることができます。

モジュールの標準値は、 JIS B 1701 に規定されており、第1系列から優先的に使用することが望ましいとされています。

【駆動側/被動側歯車の直径と中心距離a】

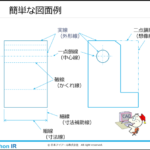

4.平歯車の図示方法

ばねと同様に、(歯車メーカ以外の)機械設計者が自分で歯車を設計する機会は少なく、市販の製品群から、自分が担当する機械に適したものを選定することが大半です。

したがって、歯車についても、その詳細形状を図に表すのではなく、簡略的な図示方法で、購入仕様書に添付してメーカに提示するとともに、設計した機械の組立図などに表示することが一般的です。

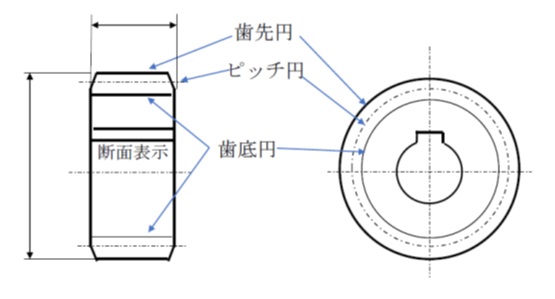

平歯車の、簡略的な図示方法は下記のようになります。

- 歯先円を太い実線、ピッチ円を1点鎖線(細線)で表します。

- 歯底円は細線で描くか省略します。ただし断面図の場合は、太い実線で描きます。

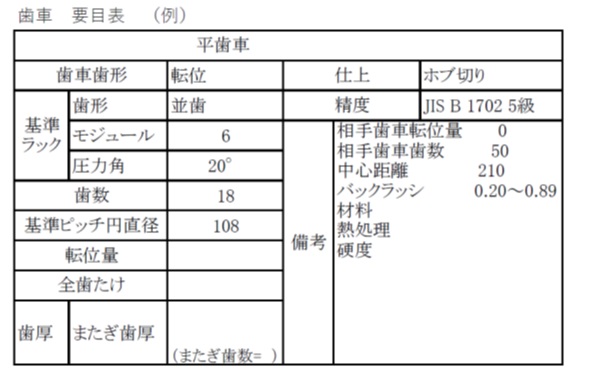

- 簡略表示した歯車図の近くに、歯形、モジュール、圧力角、歯数、ピッチ円直径、歯たけ、歯厚、などの仕様を記入した要目表を配置します。

【平歯車の表示と要目表】

図には歯切り加工以外の寸法を記入し、歯切りに必要な数値は要目表に記入します。

5.知っておきたい「歯車」に関する周辺知識

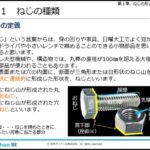

(1)転位歯車

歯数の少ない方を「小歯車」、多い方を「大歯車」といいます。

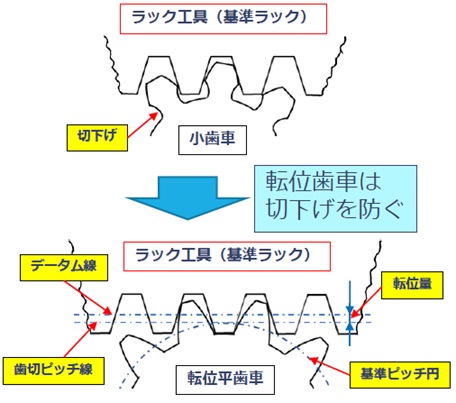

小歯車の歯数が14~17以下になると、小歯車の歯元が削り取られる切り下げが発生します。

切り下げが起きると歯が弱くなり、動力伝達に必要な強度が不足します。

これを防止するために、ラックカッターの基準ピッチ線を歯車基準ピッチ円よりも外側にずらして歯切りを行います。これを「転位歯車」といいます。

中心距離をある指定の値に合せるために、転位歯車を用いる場合もあります。

転位量はモジュールを使って、転位量=xm(x:転位係数)と表されます。

【転移歯車による切り下げ防止】

(2)歯車の精度(歯の制作誤差)

歯車が動力を正確に静かに伝達するには、歯の製作精度が重要です。

歯の製作誤差には、次の3種類があります。

- ① 単一ピッチ誤差:実際の歯のピッチ間隔と理論ピッチとの差

- ② 歯形誤差:インボリュート曲線からの形状誤差

- ③ 両歯面かみ合い誤差:歯車が1回転したときの中心距離の変化量

歯車を全くすき間がない状態でかみ合わせると、上記の誤差のために滑らかな回転ができません。このため、歯車の間には、形状誤差よりも大きなすきまを設ける必要があり、これを「バックラッシ」といいます。

バックラッシは、加工時に歯厚を小さくするか、中心間距離を広げるか、の方法があります。市販歯車は前者の方法を取るのが通常です。

(アイアール技術者教育研究所 S・Y)