接地抵抗計の基本がわかる!原理・使い方・測定方法などを徹底解説

電気設備の安全を確保するために不可欠な「接地(アース)」。

その効果を定量的に確認するために使用されるのが「接地抵抗計」です。

本記事では、接地抵抗計の仕組みから測定方法、使い方のポイント、アナログとデジタルの違いなどをわかりやすく解説します。

1.接地抵抗計とは?

「接地抵抗計」とは、電気設備において地面に逃がす電流の通り道(アース)が適切に機能しているかを評価するための計測器です。雷や漏電の際、電流を安全に地中へ逃がすためには、地面との接触部分の抵抗(接地抵抗)が十分に低い必要があります。この接地抵抗値を測定し、安全基準を満たしているかを確認することが、電気工事や点検において非常に重要です。

[※関連記事:押さえておきたい電気安全の基礎知識(感電/短絡/漏電/接地)]

テスターとの違いは?

一般的な電気工事で使用される「テスター」と「接地抵抗計」は混同されがちですが、次のように役割が異なります。

- テスター(マルチメーター): 電圧、電流、抵抗などの電気量を測定する汎用器具。

- 接地抵抗計: 特定の対象(接地極)の「地面との抵抗」だけを測定する専用器具。

この違いを理解していないと、誤った評価につながる可能性があります。

[※関連記事:テスター(マルチメーター)の測定原理と使い方 ]

2.接地抵抗計の原理と仕組み

接地抵抗計の効果的な使い方や正しい測定方法を理解するには、まずその「原理」と「仕組み」をしっかりと把握しておく必要があります。

ここでは、接地抵抗とは何かという前提知識から、三極法やクランプ式測定器の動作原理、計算式の考え方まで順を追って解説します。

(1)接地抵抗とは何か?

「接地抵抗」とは、電気設備の接地極(アース)と大地との間に生じる電気的な抵抗値を指します。

地面に流れ込んだ電流がスムーズに拡散できるよう、接地抵抗はできるだけ低いことが望まれます。

高すぎると雷サージや漏電時に危険を伴うため、電気設備技術基準では用途別に上限値が規定されています。

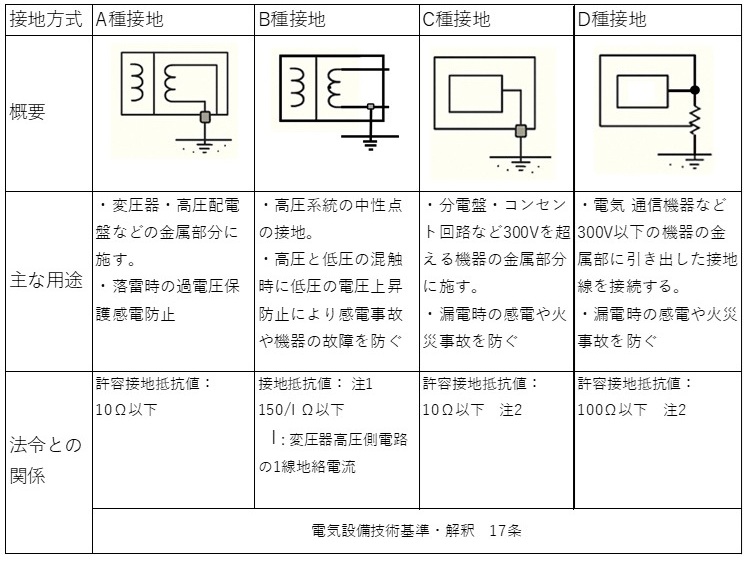

以下の表は、電気設備基準で規定される各種接地方式の概要となります。

【表1 電気設備の各種接地方式】

- 注1:ただし、変圧器の高圧側電路と低圧側電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、1秒を超え以内に自動的に高圧電路を遮断する装置を設ける時は300/に、1秒以内の時は600/とする。

- 注2:低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置を施設するときは500[Ω]以下

(2)接地抵抗計の基本原理

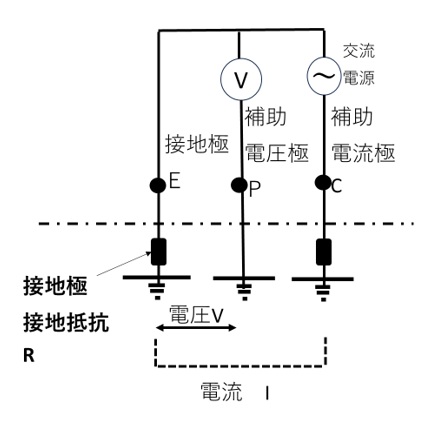

接地抵抗計の測定は、オームの法則(V=IR) に基づいています。

この法則に従い、一般に電位効果法が使われています。

電位効果法は既知の電流(I)を地中に流し、それによって生じた電圧(V)を測定して、接地抵抗(R)を計算するという仕組みです。この基本的な動作は「三極法(3端子法)」と呼ばれる測定方式で行われます。以下で、その構成と流れを見ていきましょう。

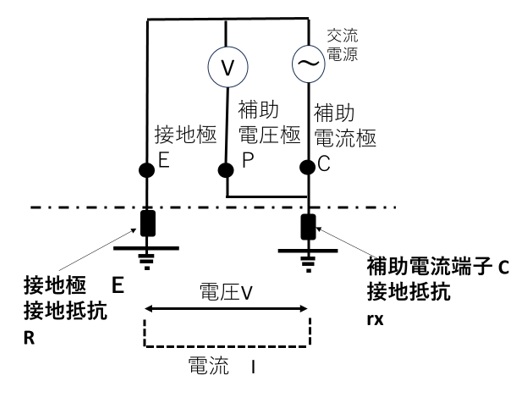

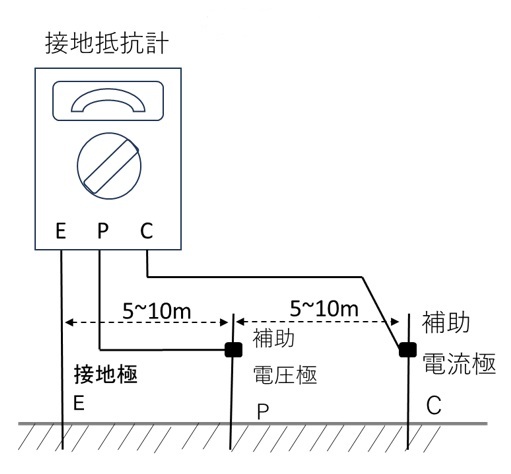

① 三極法の構成と測定の仕組み

三極法では、地面に以下の3本の電極を一定距離を保って直線上に打ち込みます。

- 接地極(E端子): 測定対象のアース棒や機器の接地点

- 補助電流極(C端子): 接地極に向けて電流を流し込む役割

- 補助電圧極(P端子): 地中の電位差(電圧)を測定する役割

接地抵抗計はこの3点を接続し、以下のような手順で測定を行います。

- 接地極と補助電流極の間に、低周波の交流電流を流す。

- 補助電圧極と接地極の間に生じる電圧(V)を検出する。

- VとIからR(抵抗)=V/Iを算出し、接地抵抗を求める。

なお、交流を使用するのは、地中に存在する自然の直流電位(地電位)による誤差を避けるためです。

【図1 三極法の構成】

② 二極法(簡易接地抵抗計)の仕組み

より手軽な方法として知られるのが「二極法」で、これは「簡易接地抵抗計」で採用される測定方式です。

この方法では、電圧極(P端子)を省略して、接地極と補助電流極の2点のみで測定を行います。電圧の変化を電流極側でまとめて測ることで、簡便に接地抵抗の目安を得られます。

図のように測定値には、C補助電流極の接地抵抗rxも含まれるので、求める接地極の接地抵抗Rは、測定値Rxとすると

R=Rx -rx

となります。

三極法に比べると誤差が大きくなりやすく、詳細な接地抵抗値あるいは小さな接地抵抗値を測定する場合には参考値程度と認識すべきです。設置条件や土壌の均質性によっても影響を受けやすいため、あくまで簡易点検用として使用されます。

【図2 二極法(簡易接地抵抗計)】

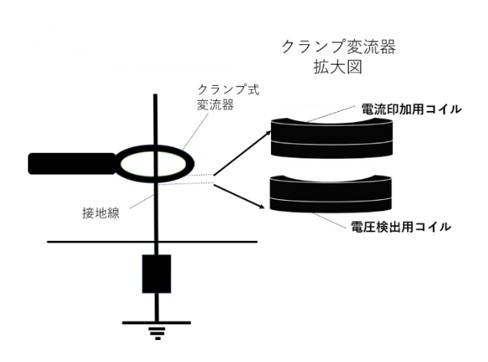

(3)クランプ式接地抵抗計の仕組み

広い場所での測定が難しい現場や、稼働中設備のアースを止められない状況に対応するために、「クランプ式接地抵抗計」が登場しました。

この方式では、電極を打ち込む必要がなく、アース線をクランプ(挟み込み)するだけで測定が可能です。

クランプの中には電流印加用コイルと電圧検出用コイルの2つが内蔵されています。アース線に微小な交流電流を流し、それによって発生する電圧から回路全体のインピーダンスを測定します。このインピーダンスの中に接地抵抗成分が含まれているため、そこから抵抗値を求めることができるという仕組みです。

ただし、クランプ式は複数の接地極が並列に接続されている回路にしか対応できません。単独接地では回路が閉じないため測定不可となります。

【図3 例:クランプ式接地抵抗測定器】

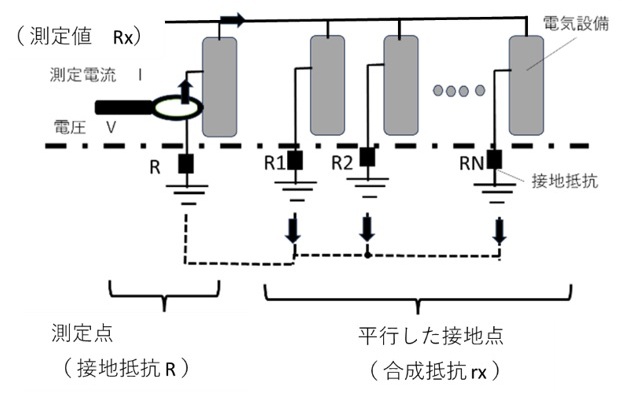

【図4 平行した複数の接地抵抗測定の場合の図】

平行して配置された電気設備の接地抵抗は、接地箇所の数Nが増えるほど

測定位置Rからみた平行した合成抵抗rxは R >> rx

よって測定時には R ≒ Rx = V / I となります。

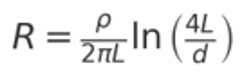

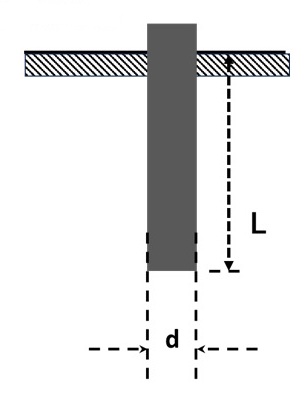

(4)接地抵抗の理論計算と数式

接地抵抗の理論値は、土壌の電気特性や電極の形状によっても変化します。

代表的な近似式を以下に紹介します。

- R:接地抵抗(Ω)

- ρ(ロー):土壌抵抗率(Ω・m)

- L:接地極の長さ(m)

- d:接地極の直径(m)

- ln:自然対数

【図5 接地極の接地抵抗】

このような理論式は、施工設計時の見積もりや、接地改善工事の効果検証などにも活用されます。現場ではこの計算値と、実測値との整合性を確認することも重要です。

ここまで解説してきたように、接地抵抗計の動作原理と仕組みは非常に論理的であり、使い方を正しく理解することが正確な測定結果につながります。

三極法のような正確な方式、クランプ式の利便性、簡易計測との使い分け、さらには土壌や構造物の影響まで考慮に入れることで、より高精度で信頼性の高い接地測定が実現できます。

3.測定方法の種類と選び方

前述の「接地抵抗計の原理と仕組み」で解説したように、接地抵抗の測定には複数の方式が存在し、それぞれに異なる構造や測定条件があります。

ここでは、それらの方式を実務の観点から比較し、用途や環境に応じてどの方式を選ぶべきかを解説します。

(1)三極法[高精度を求める標準的な方式]

三極法(三点法)は、最も標準的かつ高精度な接地抵抗測定方式です。上述のように、電流印加用・電圧測定用・接地対象の3本の電極を使い、オームの法則に基づいて接地抵抗を計算します。

この方式は、電極を地中に一定距離で打ち込む必要があり、空き地や仮設工事現場など十分な測定スペースがある場所での使用に適しています。最も正確な測定が可能であり、公式な記録を必要とする現場に最適です。

一方で、設置や準備に時間がかかることや、舗装地では施工が難しいという制約があります。

新設の接地工事や公的な点検・記録で精度が求められる場合に、三極法の使用が推奨されます。

(2)二極法[簡易接地抵抗計]

二極法は、電圧測定用の補助電極を省略し、接地対象と補助電流極の2点のみで測定する方式で、いわゆる「簡易接地抵抗計」での測定に相当します。

この方式は、電極数が少なく配線も簡単で、短時間での点検や社内チェック、おおよその確認を目的とした場面に適しています。準備時間が短く、持ち運びにも便利で、初心者でも扱いやすいのが特徴です。例えば、屋内のD種接地の接地抵抗測定において、屋内で接地箇所を確保できない場合には、補助電流極を接地抵抗が既知のB種接地等に接続して測定します。

しかしながら、測定原理上、周囲の土壌条件や外乱の影響を受けやすく、精度にはばらつきが出やすいため、正式な検査記録や精密測定には不向きです。

簡単な現場チェックや故障時の一次診断に利用するのが適切です。

(3)クランプ式[通電中でも測定可能な利便性重視の方式]

クランプ式接地抵抗計は、地面に電極を打ち込む必要がなく、アース線にクランプを取り付けるだけで測定ができる方式です。前章でも触れたように、閉ループ構造を前提に、アース回路のインピーダンスから接地抵抗を求める仕組みです。

この方式は、ビルや工場など既設設備の保守点検に適しており、特に電源を停止できない稼働中の設備でも安全に測定できる点が大きな利点です。狭い場所や地中にアースが埋設されている場合にも有効です。

ただし、複数の接地極が並列に接続された回路でなければ測定ができないという制限があるため、設備構成の確認が必要です。

測定の手間や時間を最小限に抑えたい現場において、非常に有効な選択肢となります。

(4)精度・作業性・使用条件のバランスを考慮して選定を

接地抵抗計の測定方式は、理論的な正確性だけでなく、現場での制約や測定目的によって選ぶ必要があります。以下の表に、各測定方式の特徴を簡潔にまとめました。精度・作業性・現場適用性の観点から、方式の比較検討に活用してください。

【表2 各測定方式の特徴】

| 測定方法 | 精度 | 手軽さ | 適用例 |

| 三極法 | ◎ | △ | 公的点検、新設施工 |

| クランプ式 | ○ | ◎ | 保守点検、稼働中の設備 |

| 二極法 | △ | ○ | 簡易確認、屋内チェック、用途による |

接地抵抗の測定は「仕組みを知ること」も大切ですが、「使い方を間違えないこと」も同じくらい重要です。測定目的、現場の条件、求める精度のバランスを踏まえて、最適な方式を選定しましょう。

4.接地抵抗計の使い方の基本手順

接地抵抗計の原理や測定方式について理解を深めたら、次に重要なのが実際の使用手順です。特に三極法や二極法では、手順を誤ると正確な測定結果が得られないため、基本に忠実な作業が求められます。

ここでは、一般的な接地抵抗計を用いた三極法測定の流れを、初心者にもわかりやすく5つのステップに分けて解説します。

(1)測定場所の選定

最初のステップは、適切な測定場所の選定です。

三極法では、接地極・補助電流極・補助電圧極を一直線に5〜10m以上の距離で配置する必要があるため、ある程度の広さが確保できる地面(未舗装地)が望ましいです。

アスファルトやコンクリートの上では電極が打ち込めないため、場合によっては別の方式(例:クランプ式)を選択する必要があります。

(2)電極の設置

次に、測定用の電極を地面に打ち込みます。

- E端子: 測定対象の接地点に接続

- P端子: EとCの中間でEから5-10m地点に設置

- C端子: Eから10-20m離れた地点に打ち込む

電極はなるべくまっすぐ地面に挿入し、土壌と良好に接触させることで誤差を抑えることができます。

【図6 3極法測定】

《測定の原理》

C→E間に電流を流し、E→P間の電圧を測定

R=V/Iにより接地抵抗値を算出

(3)リード線の接続と校正作業

電極を設置したら、それぞれの端子と接地抵抗計本体をリード線で接続します。

接続後は機器本体の「校正(ゼロ調整)」を必ず実施します。校正により、リード線や接触抵抗の影響を補正し、正確な初期状態で測定をスタートできます。

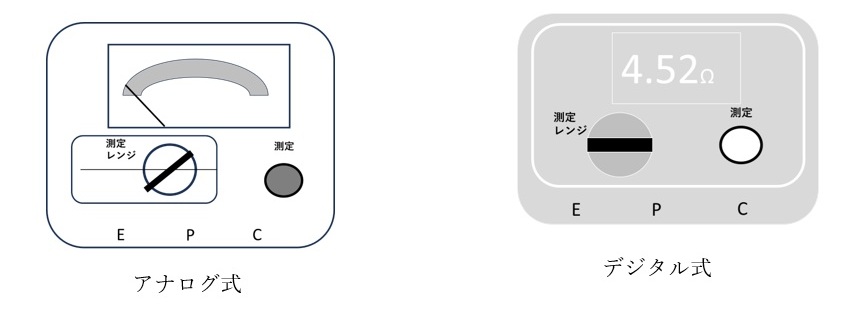

アナログ式ではダイヤルによるゼロ点調整、デジタル式では自動校正機能が搭載されているモデルもあります。

(4)測定の実行と読み取り

接地抵抗計の測定モードを選択し、スイッチを入れて測定を開始します。

数秒で数値が安定し、表示画面またはメーターに接地抵抗値(単位:Ω)が表示されます。

- アナログ式: 針の振れを目視で確認

- デジタル式: 液晶画面に数値が表示される

表示値に大きな変動がある場合は、電極の接触不良や土壌の影響が疑われます。再設置や測定方向の変更も検討してください。

【図7 接地抵抗計イメージ図】

(5)値の確認と記録

表示された数値が安定したら、複数回測定して平均値を取るか、最も安定した値を記録します。

測定値が基準を超えている場合(例:10Ωを超える)、接地極の深さや本数、土壌の改善(例:保湿処理)などが必要になります。

また、測定結果は保守点検記録として残すことが多いため、日時・測定条件・使用機器の型番なども合わせて記録しておくと安心です。

手順を守ることが安全の第一歩

接地抵抗計は、仕組みがわかれば決して難しい機器ではありませんが、正しい測定手順を守らなければ意味のあるデータは得られません。

特に、電極の設置間隔や校正の有無、表示値の読み取り精度といった「基本動作」が、最終的な測定の信頼性を左右します。現場に応じた方式選びと丁寧な作業で、安全な電気設備管理につなげましょう。

5.接地抵抗計の選定・運用・管理に関する実践知識

(1)アナログ vs デジタル|どちらを選ぶべきか?

接地抵抗計には「アナログ式」と「デジタル式」の2種類があります。

それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。

《アナログ式》

- メリット: 針の動きで値の変化を直感的に把握しやすい

- デメリット: 読み取りに慣れが必要、ヒューマンエラーが起きやすい

《デジタル式》

- メリット: 数値を正確に表示、記録が容易、自動レンジ設定など高機能

- デメリット: 価格が高め、故障時の修理コストが高い

現場での正確性と利便性を重視するなら、デジタル式が主流になりつつあります。

(2)絶縁測定との関係と注意点

接地抵抗の測定とともに重要なのが「絶縁」の確認です。絶縁抵抗計(メガー)は別の機器ですが、同じく電気設備の安全確認には不可欠です。

絶縁が不十分だと、漏電が起きやすく、たとえ接地抵抗が低くても安全性は確保されません。そのため、両方の測定をセットで行うことが多くあります。

(3)接地抵抗計の校正と管理

測定器は使用するうちに精度が落ちていきます。そのため、定期的な「校正」(キャリブレーション)が必要です。校正には専門業者による校正証明書の取得が推奨されており、特に公共事業や電気工事業界では必須とされます。

接地抵抗計は、単に数値を測る機器ではなく、用途や現場条件、作業効率に応じて選ぶべき「道具」です。

各メーカーの製品の特徴を理解し、目的に合った最適な機器選定を行うことが、信頼性の高い測定業務へとつながります。

6.まとめ

接地抵抗計は、電気設備の安全を守るうえで極めて重要な測定器です。

測定の原理や仕組みを正しく理解し、用途に応じた測定方法や使い方、そして適切な校正や機種選定を行うことで、より確実な安全性を確保できます。

また、簡易接地抵抗計やクランプ式のような最新技術の導入により、作業効率も大幅に向上しています。自社の現場環境に最適な機器を選定しましょう。信頼あるメーカー製品を活用し、正確かつ効率的な接地管理を実現してください。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 Y・K)

《引用文献、参考文献》

- 1) 経済産業省,「電気設備の技術基準の解釈電気設備の技術基準の解釈」

- 2) 公益社団法人日本電気技術者協会(WEBサイト),「電気設備技術基準・解釈の解説〔その2〕電路の絶縁と接地」

- 3) 共立電気計器株式会社(WEBサイト),「接地抵抗計ガイドブック」

- 4) 日置電機株式会社(WEBサイト),「接地抵抗計の使い方 | 検相器の使い方 | 検電器の使い方」

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2022/08/elearning_AC-circuit1_0-150x150.png)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/Circuit-element0-150x150.png)