【早わかりポンプ】水害対策に活躍するポンプ(先行待機運転ポンプ、排水ポンプ車)

近年、地球温暖化の影響によるものと考えられる気候変動により、集中豪雨が各地に重大な被害を及ぼしています。今回は、水害対策に活躍するポンプについて紹介します。

1.先行待機運転ポンプ

市街地では都市化が進行して地表がコンクリートやアスファルトで覆われ、雨水が地中に沁み込まなくなっています。このためゲリラ豪雨のような大雨が発生した際に、地下に設置されている雨水槽へごく短時間に大量流入して溢れる恐れがあります。

従来は、雨水槽の水位が最低始動レベルまで上昇してから排水ポンプを起動していたため、ポンプが定常排水運転に至るまで数分間の遅れがありました。この遅れが地下街の浸水などの災害をもたらすことになります。

そこで近年では、降雨情報に基づいて雨が降り出す前からポンプを始動しておき、水位上昇時には迅速に海や河川へ排水を行い、いったん雨が小康状態となって水位低下しても運転を継続して、またすぐに来る次の大雨に備える、という方式が採用されるようになっています。これを「先行待機運転」といい、次の2つの方式があります。

(1)回転制御運転方式

「回転制御運転方式」では、最低水位(L.W.L.)以下の場合にはポンプ運転を行いますが、回転速度を低く維持することにより排水は行わず、水位が上昇してL.W.L.に到達した時点で速やかに増速を行い全速運転として排水を行います。

なお、現在では次項の「全速・全水位排水運転方式」が採用されており、回転制御運転方式が待機運転を目的として採用されることは無くなりました。

(2)全速・全水位排水運転方式

「全速・全水位排水運転方式」は、水位に関わらず常に全速運転する方式です。

水位が低い状態(L.W.L.以下)から全速運転する場合には、ポンプ内部に水が無い空の状態である気中運転を伴います。

ポンプは本来満水状態で運転することを前提に設計された機械ですから、気中(気水混合状態も含む)運転を問題なく行うためには工夫が必要となります。主な工夫点が2つあります。

① 空気流入管の設置

ポンプ形式は、立軸の斜流ポンプが使用されます。

羽根車入口にあるラッパ形状の部品を「吸込ベルマウス」といいます。吸込ベルマウスには大気と流通する空気管が設置されています。

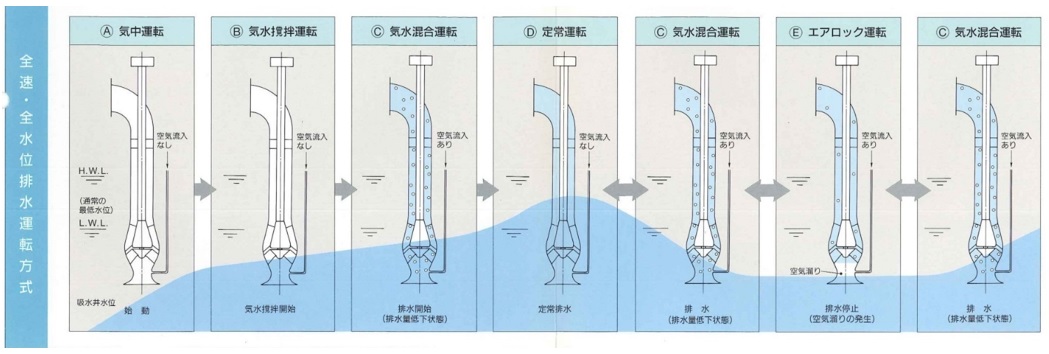

始動から定常排水、水位低下の各段階における運転状態と水位の関係を図1に示します。

【図1 全速・全水位排水運転 運転状態と水位の関係】

[出典:株式会社荏原製作所カタログ]

(※図1~4の各画像は、同社の許諾を得て掲載しています)

通常の最低水位(L.W.L.)以下の場合に、排水量と水位に応じて空気の流入有無が自然に制御されて、排水量を緩やかに変化させることができます。

満水の定常排水状態から空気管取付部付近まで水が低下すると、羽根車入口側に空気溜りが生じて排水は一時停止されます。これを「エアロック」といいます(図1のⒺ)。

これにより水位変動に応じたポンプ内部の排水量変化を滑らかにして、気中、気水攪拌、気水混合、定常(満水)の各状態においてポンプの安定した全速運転を実現することが可能となります。

全速・全水位排水運転方式の採用により、ポンプの起動停止の繰り返しが不要となり、電動機の起動頻度制限の問題が無く、回転速度制御のための機器・設備も不要になるというメリットがあります。

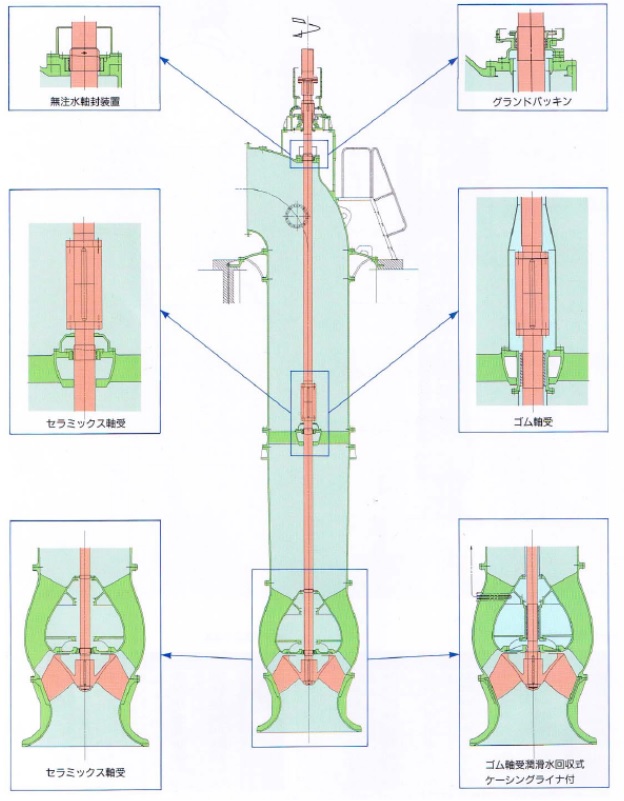

② 無注水軸受

立軸ポンプには、油ではなく水で潤滑する水中軸受を用います。

雨水排水の場合、流入する雨水には土砂などのスラリーが含まれるため、従来は軸に外筒を設けた二重胴(保護管)構造として、軸と保護管の間に外部から軸受潤滑用の清水を注入して軸受と軸を保護していました。この清水は水中軸受の冷却も兼ねます。この場合、清水を注入するための電源、配管、貯水タンクなどの設備が必要となります。

ゲリラ豪雨や台風などの時には、停電により潤滑冷却水注入機能が喪失する可能性があります。このため、保護管無しに流入雨水で潤滑可能な無注水軸受が開発されました。

従来型の二重胴(保護管)構造の場合はゴム軸受が使われてきました。

流入水に含まれるスラリーに対する摺動性と、気中運転におけるドライ摺動耐性という2つの過酷な条件をクリアするために、ゴム軸受に替わる軸受の開発が課題となりました。現在、窒化ケイ素、炭化ケイ素などのセラミックや特殊樹脂を用いた無注水の水中軸受が実用化されています。

軸封についても、従来のグランドパッキンに替わる無注水軸封装置が使用されています。

[※関連記事:ポンプの要素部品「軸3兄弟」を解説(軸受/軸封/軸継手) ]

無注水水中軸受と従来型軸受を用いたポンプ構造比較を図2に示します。

左側の詳細図が、無注水軸受および軸封装置です。

【図2 無注水水中軸受と清水潤滑ゴム軸受構造比較】

[出典:株式会社荏原製作所カタログ]

無注水軸受の実用化により外部注水設備が不要になり、付属設備削減による信頼性向上とともに初期設備費用の低減も図ることができます。

2.排水ポンプ車

先行待機運転ポンプは、排水施設に設置されて、急な大雨にも対応できるように設計されています。

しかし、排水施設が想定していないような箇所への雨水流入により道路アンダーパス冠水や、地下設備への浸水などの水害が発生した場合に、機動的に対応することが可能な緊急排水システムも必要となります。

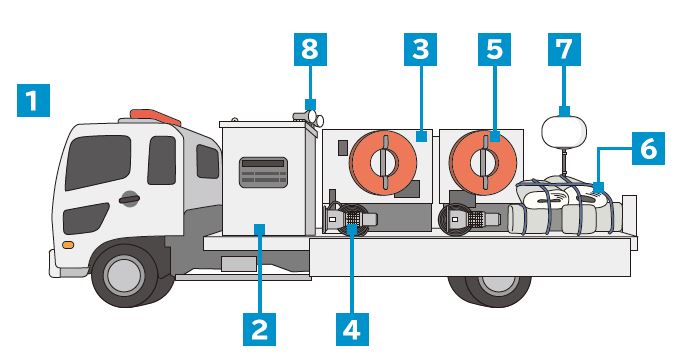

このような時には、現場に速やかに到着して直ちに排水作業を行うことができること、狭い市街地でも移動が可能なこと、必要な機器がコンパクトにまとめられること等の条件を考慮して、トラックに掲載された緊急排水ポンプ車の出番となります。図3に緊急ポンプ車の機器構成を示します。

【図3 緊急排水ポンプ車の機器構成】

[出典:株式会社荏原製作所カタログ]

- 1: 車体(一般的なトラックを利用)

- 2: 操作制御盤(ポンプ、照明などを1ケ所で操作可能)

- 3: 発動発電機(ポンプ運転動力を供給)

- 4: 排水ポンプ(大容量、高揚程、軽量)

- 5: フロート

- 6: 排水ホース(軽量樹脂製、ポンプとワンタッチ接続)

- 7: 照明装置(バルーン式投光器)

- 8: 補助照明装置

緊急排水ポンプ車に搭載するポンプは、大容量、高揚程などの要求仕様を満足しつつ、人力で持ち運びができる大きさと重量である必要があります。

ポンプケーシングにはアルミ合金を使用し、最軽量では電動機も含めた本体重量が約20㎏の機種もあります。

図4に緊急排水ポンプ車に搭載される主なポンプの外観と仕様を示します。

【図4 緊急排水ポンプ車に搭載するポンプの外観と仕様】

[出典:株式会社荏原製作所カタログ]

以上ご紹介しました通り、近年激甚化している豪雨による被害を軽減すべく、各地で様々なポンプが活躍しています。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・Y)