DC-DCコンバータとは何か?動作原理・役割・応用をわかりやすく解説

電子機器や自動車など、多くの電気製品には「電圧変換」が不可欠です。

その中核を担うのがDC-DCコンバータです。

本記事では、DC-DCコンバータの原理、役割、レギュレータとの違い、さらに車載応用や絶縁回路、ノイズ対策まで、基礎から応用まで詳しく解説します。加えて、降圧や12V、24V電源といった実用的な側面にも触れ、理解を深めていきましょう。

目次

1.DC-DCコンバータとは?

「DC-DCコンバータ」とは、その名の通り直流(DC)電圧を別の直流電圧に変換する電源回路です。

(※電源回路の基礎知識についてはこちらの記事をご参照ください。)

例えば、24Vのバッテリーから5Vのマイコンを駆動する場合、DC-DCコンバータがその橋渡しをします。

一般的な用途としては、以下のような場面が挙げられます。

- ノートPCでバッテリー電圧(例:11.1V)からCPU用の1.8V、3.3Vなどを生成

- 自動車で12Vの車載電源からUSBポート用の5Vを供給

- 太陽光発電システムで昇圧(Boost)して蓄電

2.DC-DCコンバータの原理

DC-DCコンバータの基本的な原理は、スイッチング素子のオン・オフ制御によって、インダクタやキャパシタを使い、エネルギーの一時的な蓄積と放出を行うことにあります。これにより、入力電圧とは異なる直流電圧を安定的に出力できます。

DC-DCコンバータは主に次のような要素で構成されます。

- スイッチング素子(MOSFETなど)

- ダイオード

- インダクタ(コイル)

- キャパシタ(コンデンサ)

- 制御回路(PWMコントローラなど)

(1)DC-DCコンバータの方式とそれぞれの動作原理

以下では代表的な「降圧型(Buck)」「昇圧型(Boost)」「昇降圧型(Buck-Boost)」の各方式について、原理を個別に説明します。

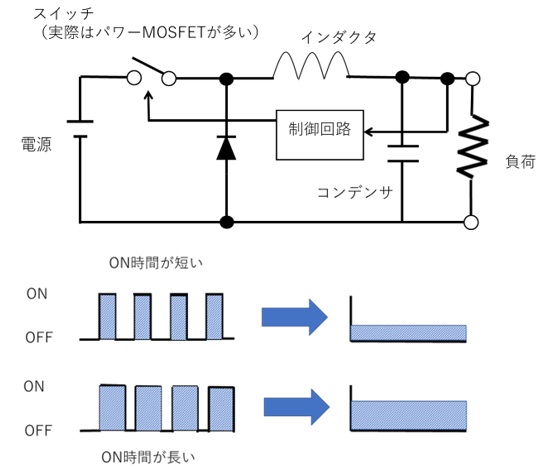

① 降圧型(Buckコンバータ)の動作原理

《Buckコンバータの基本構成》

- 入力:高電圧DC

- 出力:低電圧DC(例:12V → 5V)

- コントローラがスイッチ素子を高速でオン・オフ

《Buckコンバータの動作モード》

Buckコンバータは以下の2フェーズで動作します。

フェーズ1:スイッチON

- MOSFETがオンになると、電源電圧がインダクタを介して負荷に供給されます。

- インダクタには電流が流れ、磁場としてエネルギーが蓄えられる。

- キャパシタにも電荷が蓄えられ、電圧が安定化される。

フェーズ2:スイッチOFF

- MOSFETがオフになると、インダクタは蓄えた磁場エネルギーを放出。

- インダクタ電流はダイオードを介して負荷に流れ続け、出力が途切れない。

- この放出によりインダクタ電流がゆっくり減少。

《Buckコンバータ平均電圧》

スイッチングの「デューティ比(D)」により出力電圧が制御されます。

Vout=D×Vin

図1は、降圧型の動作原理を示す図です。

【図1 降圧型の動作原理】

デューティ比(D)により出力電圧が制御されていることがわかります。

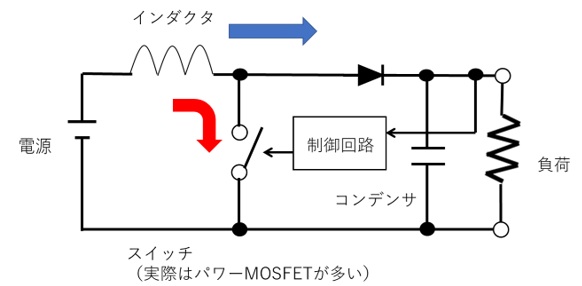

② 昇圧型(Boostコンバータ)の動作原理

《Boostコンバータの基本構成》

入力電圧より高い出力が必要な場合(例:3.3V → 12V)

《Boostコンバータの動作モード》

フェーズ1:スイッチON

- スイッチがオンになると、インダクタに電流が流れエネルギーを蓄える。

- この間、ダイオードは逆方向で電流は負荷に流れない。

フェーズ2:スイッチOFF

- スイッチがオフになると、インダクタの極性が反転。

- インダクタ電流がダイオードを通じて出力に加算され、入力+インダクタ電圧が負荷にかかる。

《Boostコンバータの出力電圧》

Vout=Vin/(1−DV)

図2は、昇圧型の動作原理を示す図です。

【図2 昇圧型の動作原理】

図2において、スイッチがオンの時は赤色の矢印のように電流が流れ、インダクタにエネルギーが蓄積されます。

スイッチがオフになると青色の矢印のように電流が流れ、インダクタに蓄えられたエネルギーが入力電圧に上乗せされる形になり、昇圧の形になります。

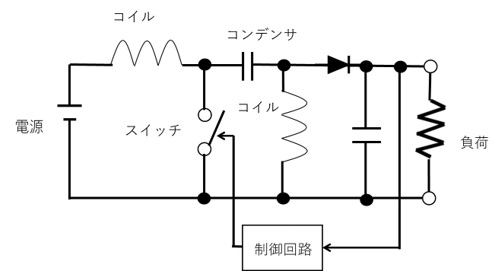

③ 昇降圧型(Buck-Boostコンバータ)の動作原理

《Buck-Boostコンバータの特徴》

- 出力電圧が入力より高くも低くもできる(極性反転あり/なしの方式がある)

- よく使われるトポロジー:Inverting型、SEPIC型、Cuk型など

《Buck-Boostコンバータの動作例(Inverting型)》

フェーズ1:スイッチON

- 電流がインダクタに流れ、エネルギーを蓄える。

フェーズ2:スイッチOFF

- インダクタが蓄えたエネルギーを放出し、負の電圧として出力(GNDよりマイナス)に供給。

図3は、昇降圧型の動作原理を示す図です。

【図3 昇降圧型の動作原理】

図3は、昇圧型スイッチングレギュレータにコンデンサとインダクタを追加した形になっています。昇降圧型では、中央のコンデンサに電荷が充電されることで、この入力電圧分を打ち消して降圧もできるようになります。追加のコイルは、このコンデンサに充電される電圧を安定させるように働きます。

(2)スイッチング周波数と制御方式

DC-DCコンバータでは、一般に数百kHz〜数MHzのスイッチング周波数で動作します。これにより小型化・高速応答が可能です。

制御方式には以下の種類があります。

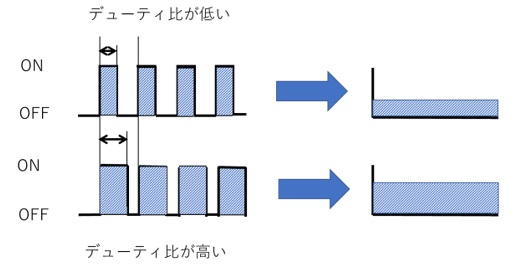

① PWM(パルス幅変調)方式: デューティ比制御による定電圧動作

PWMはもっとも一般的な電圧制御方法です。一定の周期のもとに、出力が必要とする電力に該当する分を、スイッチをオンにして入力から取り出します。したがって、必要な出力電力によってオンとオフの比率、デューティ比が変化します。

周波数が一定なので、発生するスイッチングノイズは予測可能で、フィルタ処理がしやすいというメリットがあります。デメリットとしては、同じく周波数が一定なことから、重負荷時も軽負荷時もスイッチする回数が同じなことから自己消費電流は変わらないので、軽負荷時にはそのスイッチング損失が支配的になり効率が低下します。

図4にPWM制御の様子を示します。

【図4 PWM制御の様子】

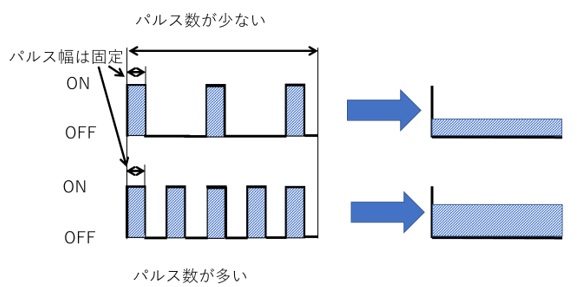

② PFM(パルス周波数変調)方式: 軽負荷時の高効率化

PFM制御とは、”Pulse Frequency Modulation”の略で、オン時間、またはオフ時間を固定した状態でスイッチング周波数を変化させることでDUTYを変化させ、所望の出力電圧値に制御するスイッチングレギュレータの方式です。

長所としては、軽負荷時は電力の追加はそれ程いらないので、スイッチング周波数が低くなり、スイッチする回数が減るのでスイッチング損失が減少し、軽負荷時でも高効率を維持することができます。短所は、周波数が変わるのでスイッチングに関連するノイズが不定になり、フィルタが難しくなります。つまりノイズを取りにくくなることです。

図5は、PFM制御の様子を示す図です。

【図5 PFM制御の様子】

③ 電圧モード制御/電流モード制御: ループ安定性と応答性に影響

電圧モード制御は最も基本的な方式です。帰還ループを介して、出力電圧だけを帰還します。エラーアンプで基準電圧と比較した差分の電圧をさらに三角波と比較することで、PWM信号のパルス幅を決めて出力電圧を制御しています。

この方式の長所は、電圧だけの帰還ループなので制御が比較的シンプルなこと、ON時間を短くできること、ノイズ耐性が高いことです。短所としては、位相補償回路が複雑になることで設計が面倒になる可能性があります。

電流モード制御は、電圧モード制御を改良したものです。電圧モード制御で使う三角波の代わりに、回路のインダクタ電流を検出して使う方式です。インダクタ電流の代わりにトランジスタの電流や、電流センス抵抗で電流検出を行うことも出来ます。

帰還ループは、電圧ループと電流ループの両方があり制御は比較的複雑になりますが、位相補償回路の設計が大幅に簡単になる長所があります。ほかには、帰還ループの安定性が高いこと、負荷過渡応答が電圧モードより高速なことなどがあります。短所は、電流検出が敏感なのでノイズに弱いことですが、最近はこの部分がICに内蔵されているので問題は少なくなっています。

(3)インダクタとキャパシタの役割

インダクタは電流の変化に対して抵抗する性質を持ち、磁気エネルギーとして電力を一時的に蓄える役割を担います。一方でキャパシタは、電圧の変動を滑らかにする働きがあり、電荷を蓄えることで出力電圧の安定性を保つ役割を果たします。

これら2つのエネルギー蓄積素子は、DC-DCコンバータにおいて非常に重要な構成要素であり、それぞれの特性や定数の設計次第でノイズの発生量、応答性、エネルギー変換効率といった性能に大きな影響を及ぼします。

DC-DCコンバータの原理は一見複雑に見えますが、基本は「スイッチ、インダクタ、コンデンサを使ったエネルギーの貯蓄と放出の制御」に集約されます。設計にあたっては、目的とする変換(降圧・昇圧など)、負荷条件、効率、ノイズ制限、サイズなどを考慮して適切なトポロジーと制御方式を選択する必要があります。

3.DC-DCコンバータの役割とレギュレータとの違い

レギュレータ(電圧安定化装置)とは、出力電圧を一定に保つための装置です。

レギュレータには大きく分けてリニアレギュレータとスイッチングレギュレータがあります。

- リニアレギュレータ:構造がシンプルでノイズが少ないが、効率が悪く発熱しやすい。

- スイッチングレギュレータ(DC-DCコンバータ):効率が高く、多段電圧にも対応可能だが、ノイズが発生しやすい。

つまり、DC-DCコンバータはスイッチングレギュレータの一種と捉えるとよいでしょう。

4.車載応用におけるDC-DCコンバータ

自動車では、電装品や安全機器、情報機器など多数の電子装置が使われており、安定した電源供給が重要です。特に次のような用途でDC-DCコンバータが活躍しています。

- 12Vシステムと24Vシステムの相互変換: トラックやバスは24V系、乗用車は12V系が一般的で、装置間の互換性にコンバータが必要。

- EV/HEV: 高電圧バッテリ(例:400V)から12Vのアクセサリ系電源へ降圧するDC-DCコンバータが搭載。

このように、車載用途では高信頼性・高効率・小型化が求められるため、絶縁型やノイズ対策が施された高性能モデルが多用されます。

5.絶縁型DC-DCコンバータとノイズ対策

電子機器において、絶縁(アイソレーション)は非常に重要です。

絶縁型DC-DCコンバータは、入力と出力の間に電気的接続を設けず、トランスを介してエネルギーを伝達します。これにより次のような利点があります。

- 高電圧からの安全保護

- グラウンドループの防止

- ノイズ干渉の低減

特に医療機器や産業用途、自動車のセーフティ関連システムでは必須です。

さらに、DC-DCコンバータはスイッチング動作に起因するノイズ(EMI)を伴うため、フィルタ回路やシールドによる対策が必要です。

6.代表的な電圧(12Vと24V)

産業機器や車載用途では、12Vと24Vが代表的な電圧です。

- 12V系: PC、カーナビ、照明など

- 24V系: 制御盤、FA機器、トラック・バスの電装品

これらの電圧に対応するDC-DCコンバータは、電力容量に応じて多種多様な仕様が存在し、必要な回路電流、効率、外部温度などに応じて選定が行われます。

7.まとめ

DC-DCコンバータは、あらゆる電子機器において電圧の橋渡し役を担う重要な存在です。

本記事では以下の点を解説しました。

- DC-DCコンバータとは何か、その種類(降圧、昇圧、昇降圧)

- スイッチング原理と回路図

- レギュレータとの違い

- 車載用途における活用(12V/24V)

- 絶縁型の重要性とノイズ対策

今後の電子機器開発や電源設計において、DC-DCコンバータの正しい理解は欠かせません。設計・選定時には、負荷条件や安全要件、EMCへの配慮などを考慮し、適切な仕様を選ぶことが求められます。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 E・N)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/electric-circuit-dc0-150x150.png)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2022/08/elearning_AC-circuit1_0-150x150.png)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/Circuit-element0-150x150.png)