3分でわかる 超臨界流体とは何か?状態・特徴・応用例など初心者向けに解説

近年、様々な産業分野で注目を集めている「超臨界流体」。特に半導体や環境技術、食品加工などの分野で、従来の技術では実現しにくかった処理や分離、洗浄などを可能にする存在として、その可能性を広げています。しかし、超臨界流体という言葉自体に馴染みがない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「超臨界流体とは何か?」という基本的なところについて、わかりやすく解説します。

目次

1.超臨界流体とは何か?

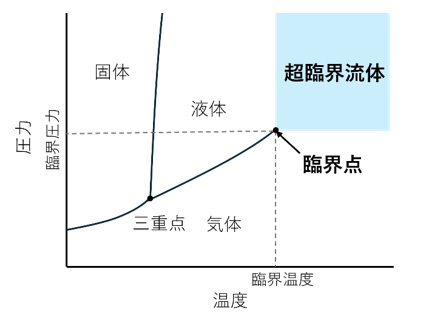

物質は、温度、圧力などの変化によって、「気体」「液体」「固体」の状態をとりますが、ある温度、圧力以上になると気体と液体の中間の性質を示す流体となり、これらを「超臨界流体(Supercritical Fluid)」と呼びます。

超臨界流体となる温度、圧力の組み合わせを「臨界点」と呼び、それぞれの温度、圧力を「臨界温度」、「臨界圧力」と呼びます。

臨界点よりも高温、高圧状態にすることで「超臨界流体」という新しい状態になります。(図1)

【図1 物質の状態図と超臨界流体(イメージ)】

表1に代表的な物質の臨界点を示します。

【表1 物質の臨界点1)】

|

物質 |

臨界温度 |

臨界圧力 |

| CO2 | 31 | 7.38 |

| H2O | 374 | 22.1 |

| NH3 | 133 | 11.3 |

| CH3OH | 239 | 8.1 |

| CH3CH2OH | 241 | 6.1 |

2.超臨界流体の特徴は?

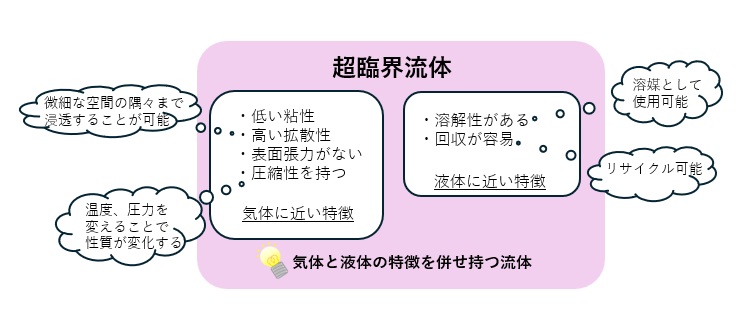

超臨界流体は、非常に高密度な気体状態と考えることができ、以下のような特徴があります。

(1)高い拡散性と浸透性

気体のように粘性が低く、拡散しやすいため微小な空間にもスムーズに入り込むことができます。

(2)溶解性

液体のようにものを溶かす力があるという性質を持っており、その溶解力は温度や圧力によってコントロールできます。

【図2 超臨界流体の特徴】

また、超臨界流体として既に実用化されている二酸化炭素、水は有機溶媒と比べて安全という利点もあります。なお、二酸化炭素は地球温暖化ガスとして懸念されますが、工業的にはリサイクルが可能であることから環境への負荷も限定的と考えられています。

3.超臨界流体の用途(応用例)

次に、超臨界二酸化炭素、超臨界水の応用例についてご説明します。

(1)超臨界二酸化炭素:食品分野への応用

代表的な食品分野への応用例として、超臨界二酸化炭素を用いたコーヒー豆からのカフェイン抽出が挙げられます。

カフェイン除去の方法は、有機溶媒、水、超臨界二酸化炭素による抽出法が知られています。しかし、有機溶媒による抽出はコーヒー豆に残存する有機溶媒(塩化メチレンや酢酸エチル)の問題から日本では禁止されており、水による抽出はカフェイン以外の芳香成分も除去され風味が損なわれてしまうというデメリットがあります。超臨界二酸化炭素によるカフェインの抽出は、上記方法のデメリットを解消できることから有用な方法と言えます。

これまで、デカフェコーヒーの製造は海外に限られていましたが、2019年に超臨界二酸化炭素を使用した日本初のデカフェコーヒー生産工場が立ち上っています。1)

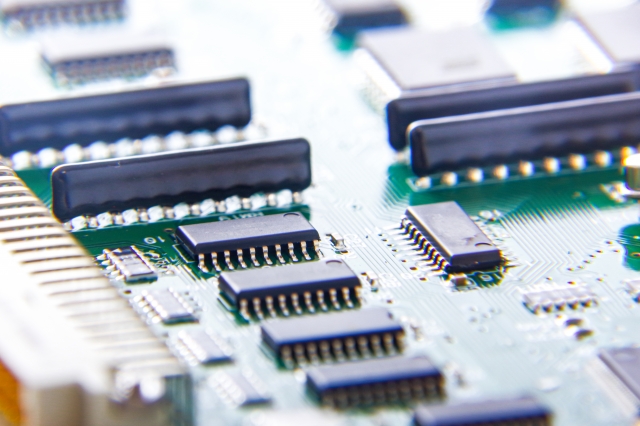

(2)超臨界二酸化炭素:半導体分野への応用

半導体デバイスの構造が微細化することにより、微細な配線溝や孔内部のフォトレジスト残渣などは従来の洗浄方法では除去が困難になってきています。超臨界二酸化炭素は高い拡散性と浸透力、そして溶解性もあり最適な洗浄溶媒となることから検討されています2)。 より微細な場所にも浸透することができるため高精度の洗浄を行うことが期待されます。

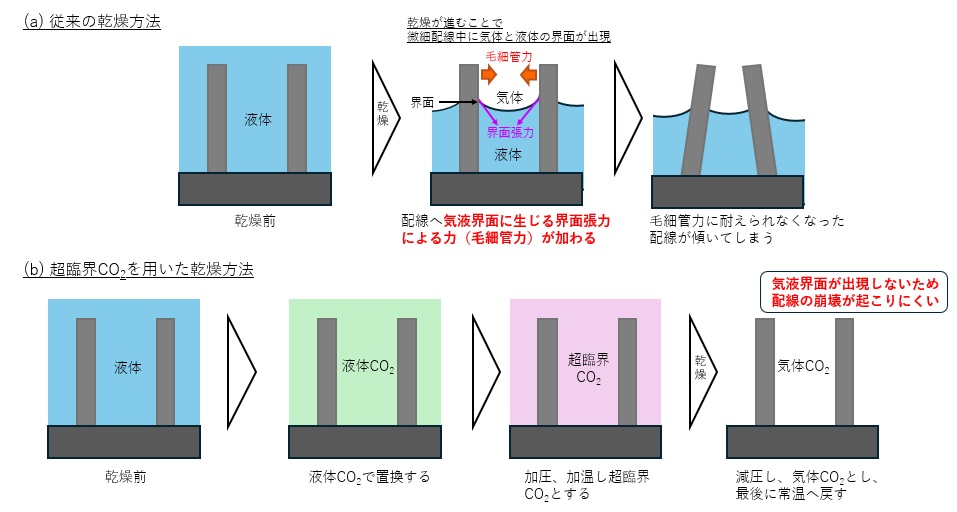

更に、乾燥工程も微細化が進むことで、パターンの崩壊が発生しやすくなるという問題があります。従来の方法では乾燥過程で配線に働く毛細管力が生じますが、配線間距離が短くなり、アスペクト比が高くなるとその力に耐えられなくなるため構造が崩壊します。図3のように乾燥させる液体を超臨界二酸化炭素へ交換した後に乾燥させることで、パターンの崩壊を防ぐことができます。

【図3 微細配線の乾燥方法概要 (a) 従来の乾燥方法、(b) 超臨界CO2を用いた乾燥方法】

(3)超臨界水:プラスチックリサイクルへの応用

プラスチックは化学的に安定であるため分解されにくく、それらが不適切に廃棄されることによって起こる環境への負荷が問題となっています。

超臨界水はそれ自体の反応性が非常に高く、一般のエーテル結合、エステル結合や酸アミド結合を容易に加水分解することができます。PET(ポリエチレンテレフタレート)の分解反応例では、超臨界水条件下では5 分という短時間で完全に加水分解し、高収率でテレフタル酸を回収することが報告されています。3)

また更に、回収したプラスチックを油(ナフサ)にまで分解し、新たなプラスチック原料として再利用する取り組みも行われています。4) 油にまで戻すことにより、様々な製品の原料とすることも可能です。また生成物がプラスチックの種類に影響されにくくなるため、回収時にプラスチック種の分別を厳格にする必要がないということも利点です。

4.まとめ

ということで今回は、超臨界流体の基礎知識と応用例について解説しました。

一見難しそうに思える超臨界流体ですがその活用の幅は広く、私たちの生活にも密接に関わっています。今後さらに多くの分野で活用されていくことが期待される、まさに次世代のキー技術の一つといえるでしょう。

当サイトでは超臨界流体に関する技術セミナーも紹介しています。より詳しい知識を学びたい方は、ぜひご受講ください。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 M・S)

《引用文献、参考文献》

- 1)後藤元信 他「超臨界流体の食品・飲料への応用」,日本食品工学会誌, Vol.21, No.1, Mar.2020, p.A-8-A-11

- 2)近藤栄一「超臨界流体と微細プロセス」,精密工学会誌, Vol.86, No.9, 2020, p.671-674

- 3)阿尻雅文 他「超臨界水を反応溶媒とするPETの高速分解・テレフタル酸回収」,化学工学論文集, Vol.23, No.4, 1997, p.505-511

- 4)三菱ケミカルグループ「プラスチック油化ケミカルリサイクル」

https://www.mcgc.com/kaiteki_solution_center/oursolution/17.html