【次世代の道路センサ技術】道路埋込型光ファイバセンサをわかりやすく解説!

交通インフラの安全性や効率性を高めるうえで、道路の状態や車両の流れをリアルタイムに把握することは欠かせません。従来は磁気ループや圧力センサといった技術が広く使われてきましたが、近年注目を集めているのが”道路埋込型の光ファイバセンサ”です。

光ファイバを道路舗装の内部に埋め込み、車両の通過や重量、速度、さらには路面温度まで検知できるこのセンサは、従来方式にはない多機能性と長寿命を兼ね備えています。交通流解析や冬季の凍結予測、さらには自動運転車との情報連携に至るまで、幅広い応用が期待されているのです。

本記事では、道路埋込型光ファイバセンサの基本原理や特徴、具体的な活用分野、導入時の課題と今後の展望をわかりやすく解説します。次世代のスマート道路を支えるセンサ技術について、基礎から一緒に学んでいきましょう。

目次

1.光ファイバセンサとは?

「光ファイバセンサ」は、光通信に用いられる光ファイバを利用した計測技術の一つです。

(※光ファイバの基礎知識については、別記事「3分でわかる 光ファイバとは?」をご参照ください)

光ファイバセンサの特徴として以下が挙げられます。

- 電磁ノイズに強い:電気信号ではなく光を使うため、電磁ノイズ環境下でも安定計測が可能。

- 長距離伝送が容易:1本の光ファイバで数km以上の計測も可能。

- 多点センサ化が可能:1本の光ファイバに複数のセンサ機能を付与できる。

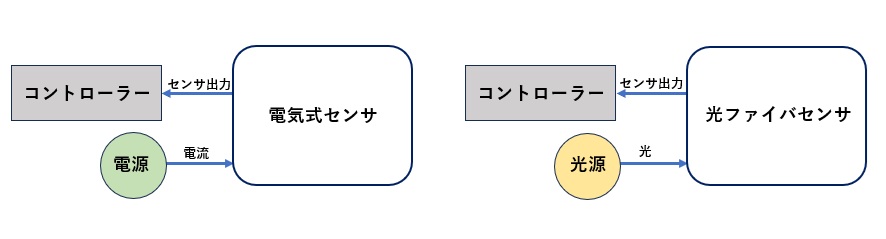

通常の電気式センサと光ファイバセンサの構成の比較を図1に示します。

【図1 電気式センサと光ファイバセンサ】

光ファイバセンサには「点型センサ」と「分布型センサ」があり、道路用途では後者の分布型が重視されます。これは光ファイバ全体がセンサ素子として機能し、場所ごとの応力や温度を同時に取得できるためです。

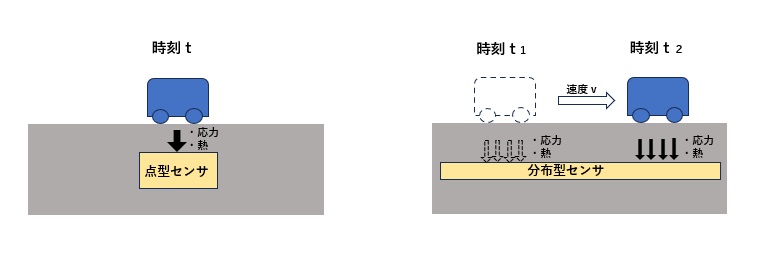

点型センサと分布型センサの違いを図2に模式的に示します。(道路埋込型光ファイバセンサの場合)

【図2 点型センサと分布型センサ】

点型では応力を発生させている荷重の有無(荷重位置)や荷重の大きさが分かりますが、分布型センサでは、荷重以外にも、荷重源の形状そして荷重源の移動速度を推定することが可能となります。

2.道路埋込型光ファイバセンサの原理

道路に埋め込まれた光ファイバは、車両荷重や路面振動によって微細に変形します。この変形が光の伝搬特性に影響を与え、検知が可能となります。

代表的な検知・測定方式を以下に示します。

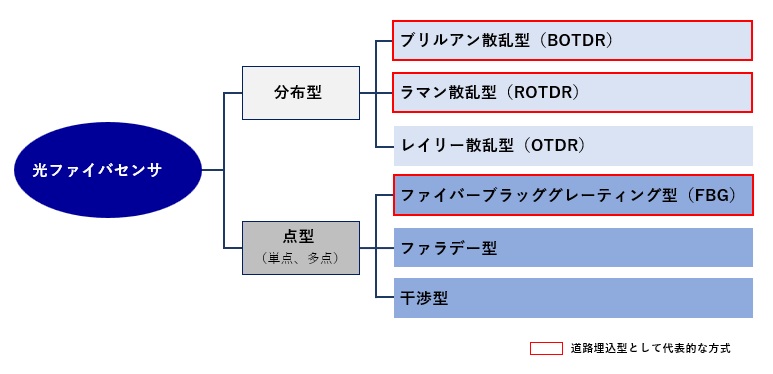

(1)ブリルアン散乱型

光ファイバにパルス光を入射すると、ファイバ内部でブリルアン散乱光が発生します。

その周波数シフト量は温度やひずみに依存するため、ファイバ全長にわたり分布型計測が可能です。

(2)ラマン散乱型

ラマン散乱を利用し、光強度変化から温度分布を取得する方式。

路面温度監視に有効で、凍結予測や積雪検知に応用されます。

[※関連記事:ラマン分光法とは?(ラマン散乱に関する基礎知識) ]

(3)ファイバーブラッググレーティング型(FBG)

光ファイバ内に周期的な回折格子を形成し、反射波長の変化からひずみや温度を測定する方式です。

高精度な点計測に適しており、車両通過位置や重量推定に活用されます。

上述3種類以外のタイプも含め、光ファイバセンサの種類についてまとめたものを図3に示します。

【図3 光ファイバセンサの種類】

3.道路埋込型光ファイバセンサの特徴

道路埋込型光ファイバセンサには、他の検知方式にはないユニークな利点があります。

以下では、主要な特徴を一つひとつ掘り下げて解説します。

(1)高耐久性と長寿命

光ファイバは石英ガラスを基材とするため、腐食や経年劣化に強く、金属部品を多用する圧力センサや磁気ループに比べて環境耐性が高いことが特徴です。さらに、光学素子であるため電気的な腐食や短絡の心配が少なく、舗装内部に埋設されることで雨水や紫外線の影響もほとんど受けません。

一般に光ファイバ自体の寿命は20年以上とされ、施工部や接続部を適切に保護すれば、道路舗装の耐用年数に近い期間利用可能です。

(2)電磁ノイズ耐性

電気式センサは高圧送電線や通信機器からの電磁ノイズの影響を受けやすい一方、光ファイバは光信号で計測するため、強い電磁環境下でも安定した計測が可能です。これは都市部やトンネル内、また鉄道との併走区間などで特に有効です。

(3)省電力・受動動作

光ファイバ自体は受動素子であり、埋設部に電源を必要としません。信号の送受は端局側でのみ行うため、センサ部に電源ケーブルを引き込む必要がないのは大きな利点です。これにより、長距離区間でも維持管理の省力化が実現できます。

(4)長期ライフサイクルでのコスト優位性

導入時の施工費や計測装置は高額ですが、寿命が長く、複数機能を1本のファイバで賄えるため、ライフサイクルコスト(LCC)で見ると優位です。従来センサのように頻繁な交換・再施工を必要とせず、維持管理コストを大幅に抑制できます。

(5)広域かつ多点センシング

従来の磁気ループやロードセルは1か所ごとの点検知が基本ですが、光ファイバセンサは分布型センシングが可能です。数百メートル~数キロメートルに及ぶ道路を1本のファイバでカバーし、数十cm単位での検知点を設定できます。

これにより、道路全体の交通流や荷重分布を連続的なデータとして取得でき、局所的な計測にとどまらない面としてのインフラモニタリングが実現します。

(6)多機能性

光ファイバセンサは、ひずみ・温度・振動といった多様な物理量に応答します。

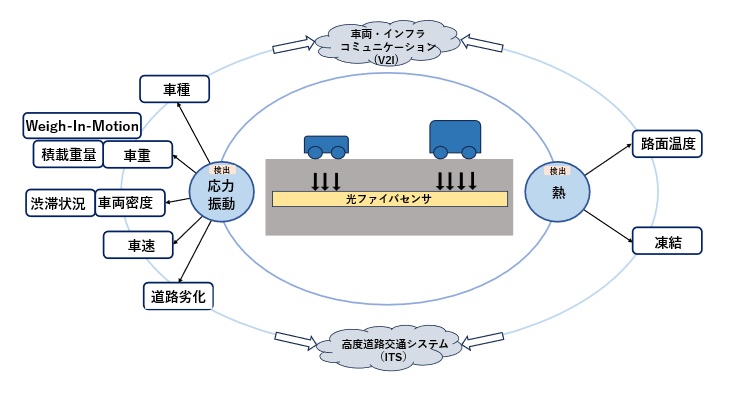

そのため、同じ埋設センサで以下のような情報を同時取得可能です。

- 車両の通過検知

- 車速推定(ひずみ波形の時系列解析)

- 車両重量(Weigh-In-Motion技術との連携)

- 路面温度・凍結予測

- 振動パターンによる車種推定

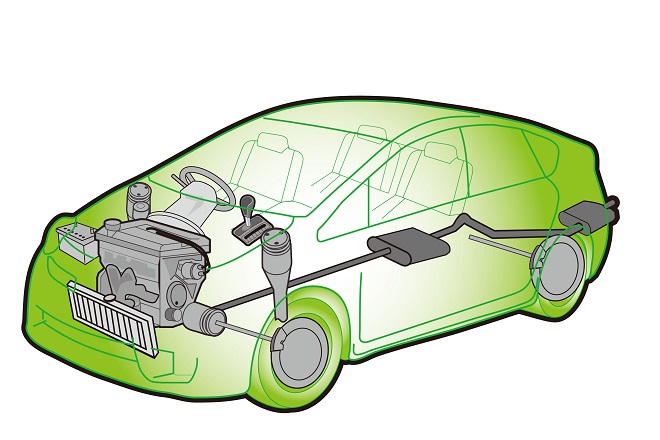

つまり、1センサ=⇒1用途ではなく、1センサ⇒多用途という点で、従来方式に比べて情報密度が格段に高くなり、用途と応用が広がります。(図4)

【図4 光ファイバセンサの多機能性と応用】

4.道路埋込型光ファイバセンサの主な応用例

道路埋込型光ファイバセンサは、インフラ分野で多様な応用が期待されています。

(1)交通流モニタリング

光ファイバセンサは、車両の通過検知や速度推定を高精度に行えるため、交通流のリアルタイム把握に活用できます。従来の磁気ループセンサでは「車両が通過した」という単純な情報にとどまりますが、光ファイバセンサを使えば、車両の通過位置や速度分布を道路全体にわたり連続的に記録できます。

これにより、渋滞の発生地点や時間帯を即座に特定し、信号制御や交通誘導を柔軟に調整することが可能になります。また、イベント開催時や災害時など突発的に交通量が変動するケースでも、センサが集めたデータを基に交通管制を最適化でき、都市の交通マネジメントに大きく貢献します。

(2)車両重量の推定(WIM: Weigh-In-Motion)

光ファイバセンサは、車両が走行中に舗装へ与えるひずみを高精度に検出できるため、軸重や総重量の推定が可能です。

これを応用すれば、重量超過車両を非接触かつリアルタイムに検知し、道路劣化の主因である過積載車両の監視に役立ちます。従来の重量計測は料金所や検問所における一時停止型が中心でしたが、光ファイバを用いたWIM技術は交通流を妨げずに重量情報を取得できる点で優れています。

将来的には、道路課金システムや重量制限規制と連動することで、インフラ維持費の適正化やフェアな道路利用にもつながると考えられます。

(3)路面状態監視

光ファイバは温度やひずみに応答するため、路面温度の変化や凍結リスクを検知できます。特に寒冷地では、路面凍結や積雪の発生を事前に把握することが交通安全確保に直結します。

光ファイバを広範囲に埋設しておくことで、道路管理者は、どの区間が凍結リスクを抱えているのかをリアルタイムに把握し、効率的に凍結防止剤を散布したりすることが可能となります。これにより、資材や人員の投入を最小化しつつ、必要な場所に集中した対策を講じることが可能となります。

また、温度分布データを長期的に蓄積することで、気候変動に伴う路面環境の変化をモニタリングする基盤にもなります。

(4)橋梁・トンネルのモニタリング

道路だけでなく、橋梁やトンネルといった土木構造物にも光ファイバセンサは応用可能です。

橋梁の床版に埋設すれば、車両通過による荷重やひずみの蓄積を把握でき、疲労損傷やひび割れの兆候を早期に検知できます。トンネルでは、覆工コンクリートや地山の変形をモニタリングし、崩落や漏水のリスクを未然に察知することができます。

従来は定期点検に依存していた構造物の健全性評価を、光ファイバセンサによって常時モニタリングできるようになれば、点検間隔の延長や維持管理コストの削減にもつながります。特に老朽化が進むインフラの維持管理において、光ファイバセンサは大きな役割を果たすと期待されています。

(5)自動運転支援とスマートインフラ連携

自動運転車両の安全走行を支えるには、車載センサだけでなく、道路側からの高精度かつリアルタイムな情報提供が不可欠です。

光ファイバセンサは路面に直接埋設されているため、車両の位置や速度、重量、さらには路面状態を即座に把握できます。これらのデータを道路管制システム経由で自動運転車にフィードバックすることで、車両の制御精度向上や緊急時の安全回避支援が可能になります。特に悪天候や夜間など、カメラやLiDARでは検出が難しい状況においても、光ファイバセンサから得られる客観的な道路情報は自動運転の補完手段として有効です。

将来的には、V2I(Vehicle to Infrastructure)通信と組み合わせて、光ファイバセンサが「道路側の知覚装置」として機能し、自動運転とインフラの協調を実現する役割を担うと期待されています。

5.従来技術との比較

道路交通モニタリングの分野では、これまで磁気ループセンサや圧力センサ(ロードセルなど)が主流として利用されてきました。これらは導入実績が豊富で、信頼性も高い一方で、それぞれに固有の制約があります。

磁気ループセンサは、舗装内に埋め込んだループコイルで車両の金属部分を検知する方式で、交通量調査や信号制御に長く活用されてきました。しかし、車両重量や温度などの情報は取得できず、基本的には「有無」と「通過時刻」だけを検知するシンプルな機能にとどまります。

一方、圧力センサは車両荷重を直接測定できるため、重量計測に有効ですが、センサ素子自体が路面からの繰り返し荷重を直接受けるため、摩耗や破損による交換頻度が高いという課題があります。

こうした従来技術に対して、光ファイバセンサは多機能性・耐久性・長期コスト効率といった点で優位性を示します。ただし、施工時の切削作業や初期投資額の高さといったハードルもあるため、用途や導入規模に応じた適材適所の選択が求められます。

以下の表に、従来技術と光ファイバセンサの特徴を整理して比較します。

【表1 従来技術と光ファイバセンサの特徴と比較】

| 磁気ループ | 圧力センサ | 光ファイバセンサ | |

| 耐久性 | 中 | 低 | 高 |

| 施工性 | 中 | 容易 | 要切削 |

| 多機能性 | 車両検知のみ | 荷重のみ | 検知+重量+温度 |

| 維持管理 | 頻繁な交換 | 定期交換 | 長寿命 |

| コスト | 低 | 中 | 高め |

総合的にみると、初期費用は高いものの、長寿命・多機能性からライフサイクルコストで優位性があると考えられます。

6.導入上の課題と今後の展望

(1)施工に伴う制約と対策

光ファイバを道路に埋設するには舗装を切削して溝を作り、そこへセンサを敷設・固定する工事が必要です。新設道路であれば比較的容易に導入できますが、既設道路では交通規制を伴うため、施工に対する社会的負担が課題となります。また舗装構造や厚さによって工事方法が異なり、標準化が進んでいない点も導入の障壁です。

しかし、近年では施工効率を改善するために、あらかじめ光ファイバを組み込んだプレキャスト舗装材や、短時間で設置できる新工法の研究が進んでいます。これにより、施工時間や交通規制の縮減が期待され、既設道路への適用範囲も広がると考えられます。

(2)初期コストの高さとライフサイクルでの優位性

光ファイバ自体は安価な材料ですが、光学計測装置や専用保護材、施工費を含めると初期投資は従来方式より高くなります。導入段階でコストを理由に見送られるケースも少なくありません。

しかし、光ファイバセンサは一度設置すれば長寿命であり、さらに複数の機能を兼ね備えているため、維持管理や交換の手間を大きく削減できます。

ライフサイクル全体で見れば従来技術よりもコスト効率に優れる可能性が高く、今後は計測装置の量産化や施工標準化が進むことで初期費用自体も低下し、導入しやすい環境が整っていくでしょう。

(3)データ解析の高度化とスマートシティ連携

光ファイバから得られるデータは、車両通過検知や温度変化に加え、ひずみ波形や振動情報など膨大で多様です。これらを有効に活用するには高度な信号処理とAI解析が不可欠であり、現状では解析コストやシステム構築が導入の障壁となっています。

一方で、近年のクラウド環境やビッグデータ解析技術の進展により、リアルタイムでの交通流制御や自動運転車へのフィードバックといった応用が現実味を帯びています。データ解析技術の発展は、光ファイバセンサの社会的価値を大きく引き上げる鍵となるでしょう。

(4)長期耐久性と信頼性保証

光ファイバは石英ガラスを基材とするため基本的に高い耐久性を持ちますが、接続部や補修部は長期的に劣化しやすいという弱点があります。道路環境は車両荷重、雨水浸透、凍結融解といった厳しい条件下にあり、長期信頼性の保証は避けられない課題です。

この点については、耐久試験の実施や冗長設計の導入が進められています。部分的に損傷があってもシステム全体の機能を維持できる仕組みが整いつつあり、今後は長期運用を前提とした設計・評価体制の確立が進むと考えられます。

(5)標準化と制度整備

最後に、標準化や制度面の整備も重要な課題です。特に重量計測(WIM)においては、法的な取締や道路課金システムに利用するために計測精度や信頼性に関する認証を受ける必要があります。しかし現状では光ファイバセンサに関する規格が十分に整備されておらず、公式な活用には制約があります。

今後、国際規格との整合や国内基準の策定が進めば、交通監視や道路維持管理だけでなく、課金や規制といった制度運用に組み込まれる可能性が高まります。標準化の進展は、社会インフラとしての普及に向けた大きな鍵となるでしょう。

7.まとめ

道路埋込型光ファイバセンサは、交通安全や道路維持管理に大きな可能性を秘めた技術です。

従来方式に比べて高耐久・多機能であり、交通流解析から重量監視、路面状態把握まで幅広く対応可能です。導入コストや施工上の課題は残るものの、スマートインフラ時代に不可欠なセンシング技術として、今後さらに普及が進むと考えられます。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 H・N)