ラマン分光法とは?原理,メリット/デメリット,赤外分光法との違いなど要点解説

目次

1.ラマン分光法とは? ラマン散乱って何?

「ラマン分光法」は、ラマン散乱と呼ばれる散乱光を測定する非破壊分析法の一つです。

「散乱」は、光を物質に照射するとき、吸収と同時に光の進行方向が変わり、四方八方に放出する現象です。

散乱には「弾性散乱」(レイリー散乱)と「ラマン散乱」の二種類があります。

入射光と同じエネルギーで散乱する光を「弾性散乱」あるいは「レイリー散乱」と呼び、異なるエネルギーで散乱する光を「ラマン散乱」と呼びます。

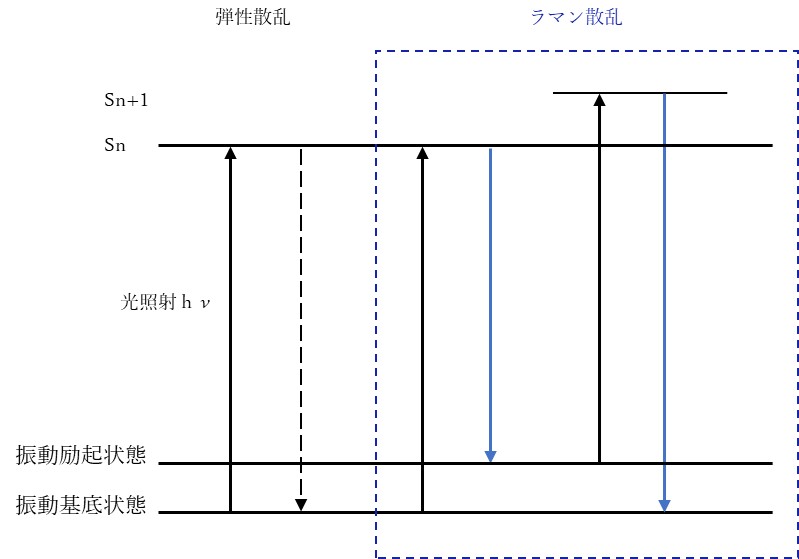

両者の区別は、図1のエネルギーダイヤグラムを見ると分かりやすいと思います。

【図1 弾性散乱、ラマン散乱のエネルギーダイヤグラム】

光を当てると、ある振動の量子数nから励起状態Sにり、また同じ振動の量子数n(同じエネルギー)に戻ってきて、弾性散乱になります。一方、出発点と異なる振動準位に戻るのがラマン散乱です。

でが、ラマン散乱のエネルギー変化は一体何によるものでしょうか?

2.ラマン分光法の測定原理

ラマン散乱におけるエネルギー変化は分子振動に起因するものです。

分子内の原子間の結合は、様々な方向に振動するバネのようなものです。これらの分子振動は、分子や結合の種類に固有の特定周波数で起こります。つまり、それぞれの結合には固有の周波数の光吸収があります。

光が物質に入射したとき、照射光は分子振動と同じ周波数であると吸収され、分子振動を励起することがあります。元の入射光から、光の一部が分子に吸収されるため、分子から散乱した光は異なる周波数(波長)で観測されます。

3.ラマン分光装置(ラマン分光計)

ラマン分光法は、ラマン散乱光の測定によって、物質を分析する分光法です。

試料に光を照射したときに吸収される光の周波数は、分子や結合の種類によって異なるため、この光の周波数を検出することで、試料中にどの分子が存在するかを把握することができます。

ラマン分光装置は、励起光源(レーザー光)、フィルター(レイリー散乱光を除去する)、分光器/干渉計(ラマン散乱光をスペクトルに分解する)、検出器という、主に4つの要素で構成されます。

光源からの照射光は試料に導かれ、試料を照射し励起します。

試料から発生した散乱光はフィルターを通してラマン散乱光だけを分光器に導入し、検出器でスペクトルを記録します。

4.ラマン分光法でできること

ラマン分光法は、既知のスペクトルとの対比による物質の同定に使われることがよく知られています。

それ以外にも、ラマン散乱光を用いることにより、応力、温度、電気特性、結晶性など様々な物性を調べることができます。

ラマン分光スペクトルの解析

ラマン分光法で得られるスペクトルを見て、具体的にどのようなことがわかるのでしょうか?

ラマンスペクトルは、縦軸をラマン散乱強度、横軸をラマンシフト(入射光と散乱光との波数差, 波数,cm-1)としてプロットしたグラフになるのが一般的です。

例えば、酸素は約1550cm-1で振動し、窒素は2330cm-1で振動することが既にわかっています。

気体のラマンスペクトルにこれらのピークがあれば、気体に酸素と窒素が含まれることを意味しますので、この2つの分子を簡単に見分けることが可能です。

5.ラマン分光法の特徴(赤外分光法との比較)

ラマン分光法以外で分子の振動を利用する分光法として「赤外分光法」があります。

両者の違いを比較しながら、ラマン分光法の特徴(メリット・デメリット)を見てみましょう。

まず測定対象として、ラマン分光法は散乱光を測定するのに対し、赤外分光法は透過光または反射光を分光して測定します。

赤外光を吸収しない振動モードでもラマン散乱が起こる場合、その逆の場合、また両方に現れる場合もありますので、検出されるピークの位置や強度などは異なることがあります。

例えば、赤外光を吸収できる振動には「双極子モーメントの変化を伴うもの」という制限があります。二つの振動が互いに打ち消しあうものは、赤外吸収をしません。なので、C=Cのような同種原子の結合は赤外吸収では観測できません。一方、ラマン散乱では,C=O、C-O-C のような官能基はもちろん、C=Cのような結合にも対応できるという違いがあります。

(1)ラマン分光法のメリット

ラマン分光法の大きなメリットは、測定が簡単・便利であり、試料を直接測定できる点です。

散乱光はガラスや水に対する吸収はないため、ビンの中の試料も水溶液もそのまま測定することが可能です。これは毒物や不安定な試料、医療用品などを測定するうえでとても重要です。

また、可視光レーザーを用いるため波長が非常に短く、ナノ構造(DNAやタンパク質など)でも調べることが可能です。

(2)ラマン分光法のデメリット

ラマン分光法のデメリット(欠点)としては、測定装置が高価であるうえに、スペクトルライブラリが少ないため同定が難しいという点が挙げられます。一方、赤外分光法では、装置が相対的に安価であり、スペクトルライブラリも豊富で同定が容易です。

また、ラマン分光法はレーザーを入射光として使用するため、エネルギーが強くなると試料を損傷する可能性があります。これに対して赤外光は弱い電磁波のため、試料を損傷することは殆どありません。

試料の測定に関しては、「完璧な測定手段」は存在しないと考え、目的に合わせて最適な手段を選ぶことが重要です。

ということで、今回はラマン分光法をご紹介しました。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 H・L)

《参考文献》

- 株式会社島津製作所(WEBサイト)「ラマン分光法と赤外分光法との違い」

https://www.an.shimadzu.co.jp/service-support/technical-support/analysis-basics/ftir/fundamentals/data/ftirtalk-letter17-qa/index.html

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2022/09/experimental-design_statistics_1-150x150.png)