ポリロタキサンとは?機能性材料としての応用例などを解説

2022年のノーベル化学賞はアメリカのBertozzi教授らが受賞しました。合成化学系研究者の受賞は6年ぶりで、2016年にイギリスのStoddart教授ら3名が「分子マシンの設計と合成」1)で受賞して以来です。因みに、その前の合成化学系の受賞は根岸教授らになります。

今回は、2016年受賞のStoddart教授らの成果に関係が深く、実用化が近いと感じられるポリロタキサン材料について紹介します。

目次

1.ロタキサン分子マシン

本題に入る前にStoddart教授のグループが提唱した「ロタキサン分子マシン」について簡単に説明します。

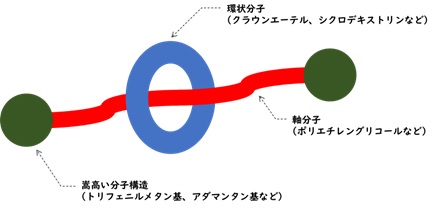

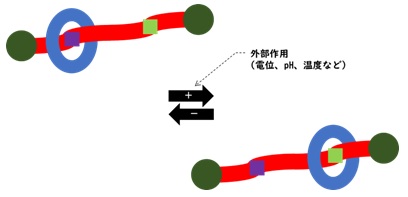

「ロタキサン」とは、環状分子の空洞部を直鎖状の軸分子が貫通し、軸分子の両端を嵩高い分子構造で封止し、環状分子が軸分子上で束縛(インターロック)された形態の分子集合体を言います。

ラテン語のrota(回転子)とaxis(軸)を語源としています。

【図1 ロタキサンの模式図】

Stoddart教授のグループの合成したロタキサンの環状分子は、軸分子上での動きを制御することができ、分子サイズのスイッチとしての機能を有する分子マシンを報告しています。2)

【図2 環状分子移動による分子スイッチの模式図】

Stoddart教授らは、このロタキサン分子マシンの応用として、アメリカのHeath教授らと共同でロタキサンの電気的なスイッチ動作を利用したメモリーデバイスを報告しています。しかし、100サイクル程度で壊れてしまうようで耐久性に問題が有ったようです。3)

耐久性を克服するために、金属有機錯体(MOF; metal-organic framework)が形成する空孔部分に充填する方法も提案もされています。4)

2.ポリロタキサンとは?

ロタキサンの環状分子は軸分子上に一つなのに対して、軸分子上に多数の環状分子が連なった超分子を「ポリロタキサン」と総称します。

[※関連記事:超分子とは何か?基本原理と自己組織化の代表例をやさしく解説 ]

【図3 ポリロタキサンの模式図】

なお、一般に環状分子と軸分子の合計数nを用いて [n]ロタキサン、例えば環状分子2個と軸分子1個の[3]ロタキサンがトポロジカル的な結合を持った超分子を ポリ[3]ロタキサン と称しますが、本稿では図3に示したような軸分子1個に環状分子多数個で構成されるポリロタキサンを中心に取り扱うこととします。

環状分子と軸分子の多くの組み合わせでポリロタキサンの合成が試みられています。

環状分子としてはクラウンエーテル、シクロデキストリン、シクロファン、環状アミド化合物が代表的で、軸分子としてはエチレングリコールを主成分としたポリマーが代表的です。

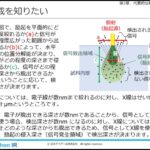

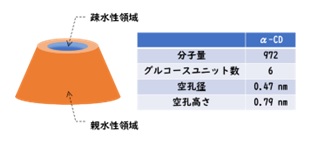

中でもグルコースの6量体であるα-シクロデキストリン(α-CD)とポリエチレングリコール(PEG)の組み合わせは多数研究されています。

元来、シクロデキストリンは疎水性の内孔を持つ環状分子であり、他分子を内包する包接化合物としての性質が知られています5)が、この性質に着目した大阪大学の原田教授らがα-CDとPEGとを用いたポリロタキサンを世界に先駆けて合成しました。6)

【図4 代表的な環状分子であるα-CDの模式図】

3.ポリロタキサンの特許出願動向

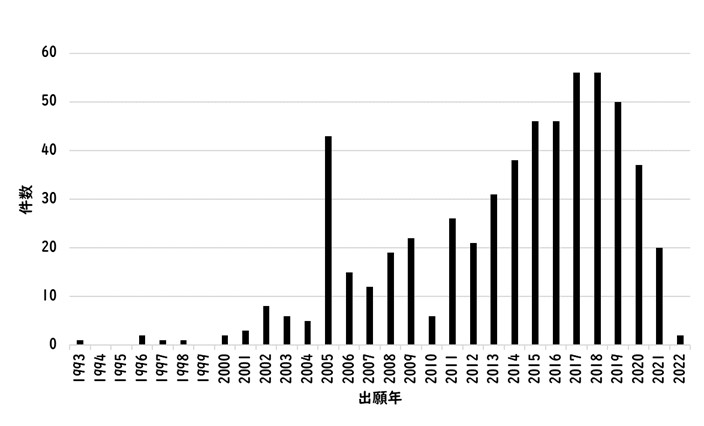

ポリロタキサンの用途展開を説明する前に、ポリロタキサンの開発動向を特許出願状況から確認してみます。

ここでは、日本で公知になった出願を対象とした簡易的な検索の結果を示します。

《特許検索の仕様》

- データベース:J-PlatPat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)

- 検索方法:請求項に「ポリロタキサン」を含む

- 調査日:2022年10月25日

検索の結果、575件がヒットしました。

図5は年毎の出願件数推移を表しています。

1993年に前述の原田教授らが出願して暫くの間件数は伸びませんでしたが、2001年に東京大学の伊藤教授が出願してから件数が伸び、2005年に第1のピークとなったようです。伊藤教授が、積極的に企業と共同研究を展開した成果が表れていたことが推察されます。

その後、2017年から2018年にかけて第2のピークを迎えています。これは、2014年から伊藤教授を責任者として、JSTの革新的研究開発推進プログラムの一つが開始されたことが影響している可能性が考えられます。

【図5 ポリロタキサンに関する特許出願動向】

4.機能性材料としてのポリロタキサン(主な応用例)

機能性マシン、デバイスとしては解決すべき課題の多いポリロタキサンですが、新規な機能性材料としての応用展開はかなり進んできたようです。

ポリロタキサンの特徴の一つに、軸分子上の環状分子がスライドしたり回転したりする可動性が挙げられますが、これは既存の高分子材料には見られない特徴です。

また、軸分子の両端の嵩高い封鎖基の解離を外部からの化学的あるいは物理的な刺激で制御すれば、環状分子を任意の場所で放出することができる特徴も持っています。

以下に、これらの特徴を利用した代表的な応用展開を幾つか紹介します。

(1)自己修復材料

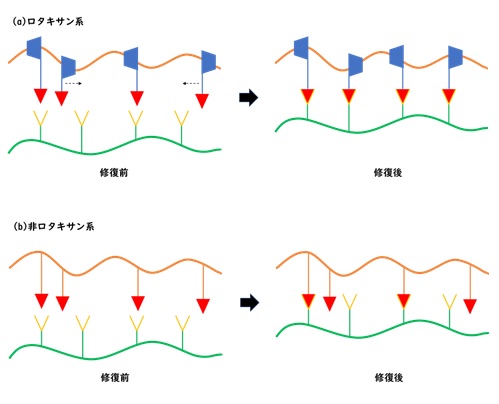

従来もポリロタキサンを利用した自己修復材料は提案されていましたが、大阪大学の原田教授らのグループは、「硬いものは傷つくと修復しにくい」とうトレードオフから抜け出せる自己修復材料を報告しています。7)

図5は自己修復の模式図を示しています。

非共有結合性の架橋構造を有する構造体の結合が切断された場合、(b)の場合には架橋点が分子軸に固定されているため再結合による自己修復が不完全であったり長時間を要したりするのに対し、(a)の場合では環状分子が軸分子上をスライドすることによって架橋点が移動しやすく(b)の場合よりも自己修復が早く完全に進みます。

【図5 自己修復の模式図】

(2)強靭化材料

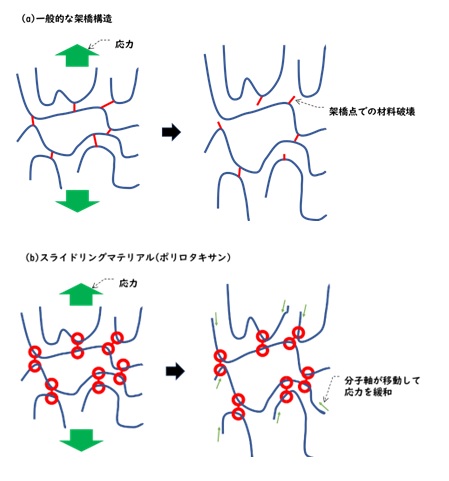

東京大学の伊藤教授らのグループは、異なる分子軸上のα-CD間を化学的に結合し、この2量体のα-CDが架橋点ではあるがPEGの分子軸上を動くことができるスライドリングマテリアルを報告しています。8)

一般的な化学架橋構造を持った高分子は架橋点が強固に結合しているため、外部からの応力が集中すると架橋点で破壊されてしまうのに対し、スライドリングマテリアルではα-CDが軸分子をスライドし応力集中を緩和できることから、強靭化材料として期待されています。

東レ株式会社は、ポリアミドや炭素繊維強化プラスチックにスライドリングマテリアルを導入した強靭な材料を開発したと発表しています。9)

図6は応力緩和の模式図を表しています。

【図6 スライドリングマテリアルによる応力緩和の模式図】

(3)圧電材料

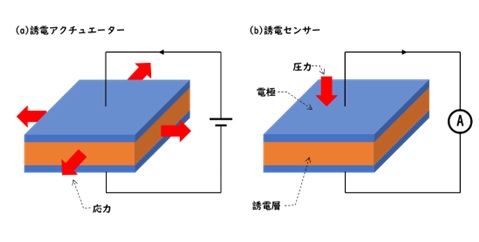

伊藤教授らの開発したスライドリングマテリアルの事業化を目指すアドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社は、豊田合成株式会社とともに、誘電アクチュエーターと誘電センサーに利用できる圧電材料の開発を進めています。10)

これら二つのデバイスの基本構造は、高誘電性材料を電極で挟み込んだ積層体で、電圧印加によって応力を、応力印加によって電圧を発生します。

圧電性を有する高分子材料としてはポリフッ化ビニリデンやその共重合体などの高誘電性高分子が知られていますが、従来の技術に先程の図6(b)に示したスライドリング効果を加えることにより、耐久性、圧電特性、遅延性能に優れた新しい圧電材料を実現しています。

この新しい圧電材料を用いた誘電アクチュエーターは人工筋肉としてロボット技術など、誘電センサーは触覚や圧力のセンサーとしてハプティクス技術やテレイグジスタンス技術など、次世代デバイスへの適用が期待されています。

【図7 (a)誘電アクチュエーターと(b)誘電センサーの模式図】

(4)リチウムイオン電池電極用バインダー材料

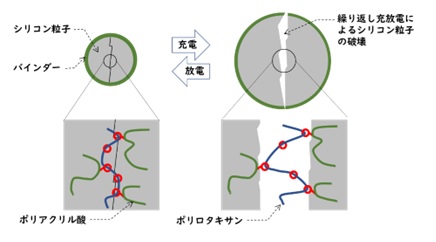

スマートフォンなどに用いられているリチウムイオン電池を大容量化することは常に求められていますが、シリコン負極の利用は低コストに大容量化できると期待され多くの開発が進められています。

ところが、シリコン負極は充放電の際のリチウムイオンの吸収と放出による体積の膨張と収縮の繰り返しによる電極の劣化が起こるため、充放電サイクル特性が劣る致命的な課題があります。このため、グラファイトにシリコンを一部含有するかたちで製品化されるにとどまっています。

KAISTのChoiらは、リチウムイオン電池のシリコン負極に用いるバインダーとして、ポリアクリル酸とポリロタキサンのα-CD間で架橋した材料を一部用いることによって耐久性が向上することを報告しています。11)

図8はシリコン負極粒子崩壊を抑制するポリロタキサンの効果の模式図を表しています。ここでも、図6(b)に示されたポリロタキサンのスライドリング効果が発揮されています。

【図8 ポリロタキサンによる粒子崩壊抑制の模式図】

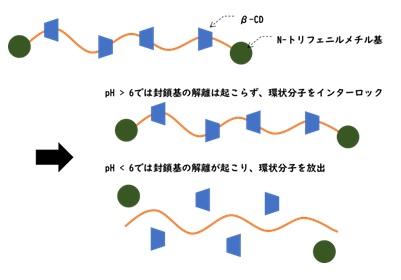

(5)分解性ポリロタキサンのDDSへの応用

最後に紹介するのはこれまで紹介してきた工業材料への応用展開と異なり、製薬材料、ドラッグデリバリシステムへの応用展開です。

ポリロタキサンを構成する代表的な物質であるPEGとCDは生体適合性に優れていることから、東京医科歯科大の油井教授らは、細胞のリソソームにおける酸性pHに対して分解応答を示すポリロタキサンの設計と、ニーマンピック病治療への応用に関する基礎的検討について報告しています。12)

【図9 酸分解性ポリロタキサンとpHに応答した分解挙動の模式図】

今回は、ポリロタキサン材料について、その構造、作用といくつかの用途について簡単に紹介しました。

分子一つ一つを機械のように動作させる所謂「分子マシン」として実用化するには解決すべき課題がまだ残っていますが、構造や機能の特徴を活かした材料としての応用展開はかなり進んでいるように感じます。

筆者は個人的な興味から人工筋肉や触覚センサーへの応用展開を期待しているのですが、機会が有りましたらこれらのデバイスについてもご紹介できればと考えています。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 F・F)

《引用文献・参考文献》

- 1)https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2016/summary/

- 2)Bissell, R. A.; Cordova, E.; Kaifer, A. E.; Stoddart, J. F., Nature 1994, 369 (6476), 133–137

- 3) Green, J. E.; Choi, J. W.; Boukai, A.; Bunimovich, Y.; Johnston-Halperin, E.; DeIonno, E.; Lou, Y.; Sheriff, B.A.; Xu, K.; Shin, Y. S.; Tseng, H.R.; Stoddart, J. F.; Heath. J. R., Nature 445, 414–417 (2007)

- 4)McGonigal, P. R.; Deria, P.; Hod, I.; Stoddart, J. F., Proc. Natl Acad. Sci. USA 112, 11161–11168 (2015)

- 5)例えば、Sueishi, Y.; Nishimura, N.; Hirata, K; Kuwata, K, J. Phys. Chem., 95, 5359-5361, 1991

- 6)Harada, A.; Li, J.; Kamachi, M., Nature 356, 325-327, 1992

- 7)Nakahata, M.; Mori, S.; Takashima, Y.; Yamaguchi, H.; Harada, A., Chem, 1, 766-775, 2016

- 8)Ito, K., Polymer J., 44, 38-41, 2012

- 9) https://www.jst.go.jp/pr/announce/20180928/

- 10) https://www.toyoda-gosei.co.jp/news/details.php?id=572

- 11)Choi, S.; Kwon, T.; Coskun, A.; Choi, J.W., Science, 357, 279–283 (2017)

- 12)Tamura, A.; Nishida, K.; Yui, N., Sci. Technol. Adv. Mater., 17, 361-374, 2016