標準化による設計合理化とコストダウン (標準数の適用、市販部品活用のメリット)

製造業の3要素”QCD”(品質、コスト、納期)。

QとCはトレードオフの関係にあるともいわれていますが、設計者としては、Cを下げるためにQが疎かになることは出来るだけ避けなければいけません。

Qを維持しつつCを抑えるためにはどうすればよいか?、1円でも安く作るためにはどうすればよいのか?など、思考を停止せずに地道な努力を積み重ねることが重要です。コストダウンに王道はありません。

一つの方策として標準化による設計合理化を図ることで、加工量の節約、購入費の削減、などコストダウンにつながることが期待できます。

1. 標準数の適用

受注生産品で多く見られるのが、実績製番から寸法を若干変えることで、顧客仕様に合わせた性能を発揮するようにする流用設計です。この場合、流用設計の結果として好き勝手に寸法を変えるのではなく、できるだけ標準数の考え方を適用するべきです。

標準数適用のメリット

標準数列は、等差数列ではなく、等比数列となっているので、寸法を決める際の合理性があり、バリエーションをいたずらに増やすことなく多様な顧客仕様に対応することが可能となります。

標準数を適用することで製作に必要となる治工具の種類、あるいは試験装置なども種類を限定することが可能となり、コストダウンにつながります。

標準数の考え方と使用方法は 「JIS Z 8601標準数」に説明があります。

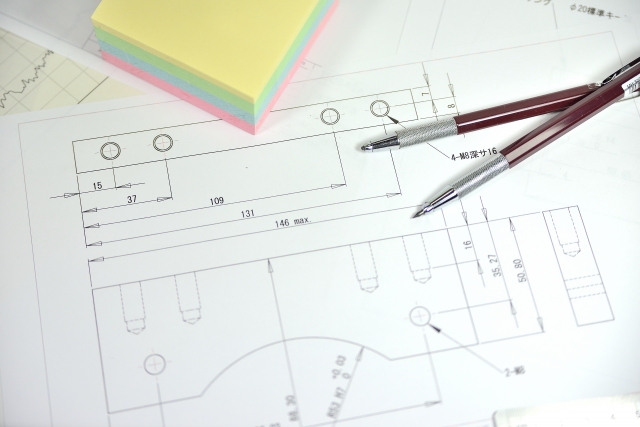

標準数の使用方法概要(JIS Z 8601より)

- 工業標準化・設計などで、段階的に数値を定める場合には標準数を用い、単一数値を定める場合でも標準数から選ぶようにする。

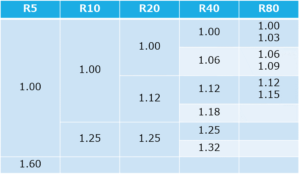

- 標準数は、基本数列の中で増加率の大きい数列から選ぶ。すなわち、R5,R10,R20,R40の順で用いる。基本数列によることが困難な場合のみR80を用いる。

2.市販部品の使用

コストを適正に抑えて製品作りするためのポイントの一つに市販部品の使用があります。標準的市販品は廉価で購入が可能です。

特に、ネジ部品(ボルト・ナット)、シール部品(Oリング)などは、市販標準部品を適用することを心掛けましょう。

ネジは特殊なサイズの場合、ネジ模範から作る必要があり、コストアップと長納期化につながります。またOリングが特殊サイズの場合は、型から起こす必要があるので、同様にコストアップ・長納期化となります。

フレームやベースなど構造部材は、市販の鋼板(幅、厚さ)を出来る限り加工せずに、定尺物をそのまま使用するように市販鋼板の寸法表から選択して設計すると加工費を削減することができます。

JIS規格に定める機械要素部品の寸法は、標準数列から選定されています。

【標準数列(JIS表から一部抜粋)】

機械設計者は、標準数を常に頭に置いて設計に活かしつつ設計品質を確保し、かつ合理的にコストダウンを果たすようにしていくことが重要です。

次回は、CAD全盛の時代における「手書き」による製図スキル習得の重要性について考えます。

(アイアール技術者教育研究所 S・Y)