センサブロックの構成と処理《機械装置設計者のための電子回路入門②》

本連載コラムは、機械装置の開発設計に携わっている機械系技術者、ファームウエア技術者の方々向けに、電子回路設計を理解するための導入的な解説をしています。

前回は機能ブロック図による基本設計の把握についてご説明しました。

今回から、機械装置の回路を構成する主要な機能ブロックについてのお話を順次進めていきますが、今回はセンサブロックについてです。

1.センサブロックの構成と処理

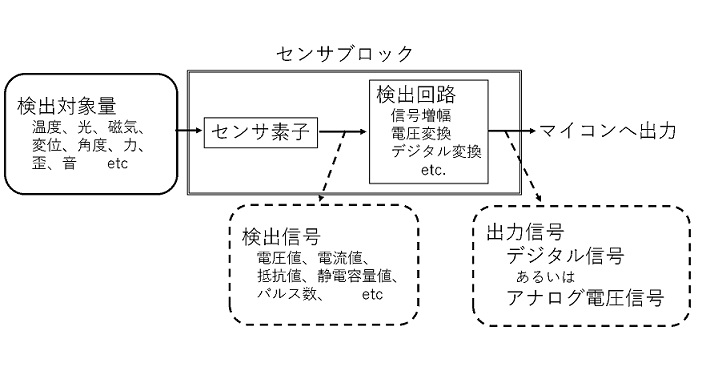

センサブロックは、温度、光、磁気、何らかの物体の存在など、環境の状態に関わる様々な情報量を電気的な信号に変換してマイコンに出力するもので、一般的には図1のように構成されます。

【図1.一般的なセンサブロックの構成】

まず、所望の検出対象量をセンサ素子が電気信号に変換します。センサ素子の検出信号は、素子により様々で、電圧値、電流値、抵抗値、静電容量値、単位時間当たりのパルス数などがあり、また信号が非常に小さい場合もあり、多くの場合マイコンでこれらの信号をそのまま扱うことが難しいのです。

そこで、検出回路がマイコンで処理可能な信号、デジタル信号若しくはアナログ電圧信号に変換します。具体的には、電圧信号に変換し、必要に応じて適切な大きさに増幅し、デジタル信号に変換するという処理を行います。

ここで、電圧、電流、その他回路に関係する複数の用語が出てきましたので、簡単に説明します。

最初に申し上げたように、本コラムでは教科書的な説明はしません。こんなものだとイメージして頂けるような説明といたします。

《前提知識の確認》電流、電圧、抵抗

回路に関する最も基本的な量で、専門外の方でもこういった用語はご存知と思います。

- 「電流」は電子の流れで、回路を構成する素子や導体配線を電流が流れることで、回路は動作します。電流値(電流の大きさ)は、1秒間に流れる電子の数で決まり、単位はA(アンペア)です。

- 「電圧」は電子を流そうとする力で、単位はV(ボルト)です。電圧の差があるところを電流が流れます。

- 「抵抗」は、電流の流れにくさをあらわすもので、単位はΩ(オーム)です。抵抗が大きければ電流が流れにくく、抵抗が小さければ電流が流れやすい。教科書的には電圧、電流と抵抗の関係は「オームの法則」という数式で表されます。

ところで、電圧、電流、抵抗の関係については、水の流れとの対比でイメージするという説明がしばしばされていて、皆さんもご覧になったことがあるかと思います。

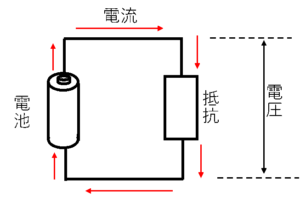

図2のような、電池に抵抗器を接続した構成を、図3のような、ポンプで揚水し、細い水路を通して下に流す構成でイメージするものです。

【図2.電池に抵抗器を接続した構成】

【図3.図2を水の流れに例えた図】

電圧が高ければ(水の落差が大きければ)、電流は(水の流量は)多くなります。

また抵抗が大きければ(水路が細ければ)、電流は(水の流量は)小さくなります。

とりあえず、このようなイメージで、電圧、電流と抵抗の関係をとらえていただくとよいかと思います。

静電容量とは

「静電容量」とは、電子を一次的に貯めることができる量です。この機能を持つ「コンデンサ」という電子部品があります。水を貯めるタンクのようなもので、その貯水可能量とイメージしてください。

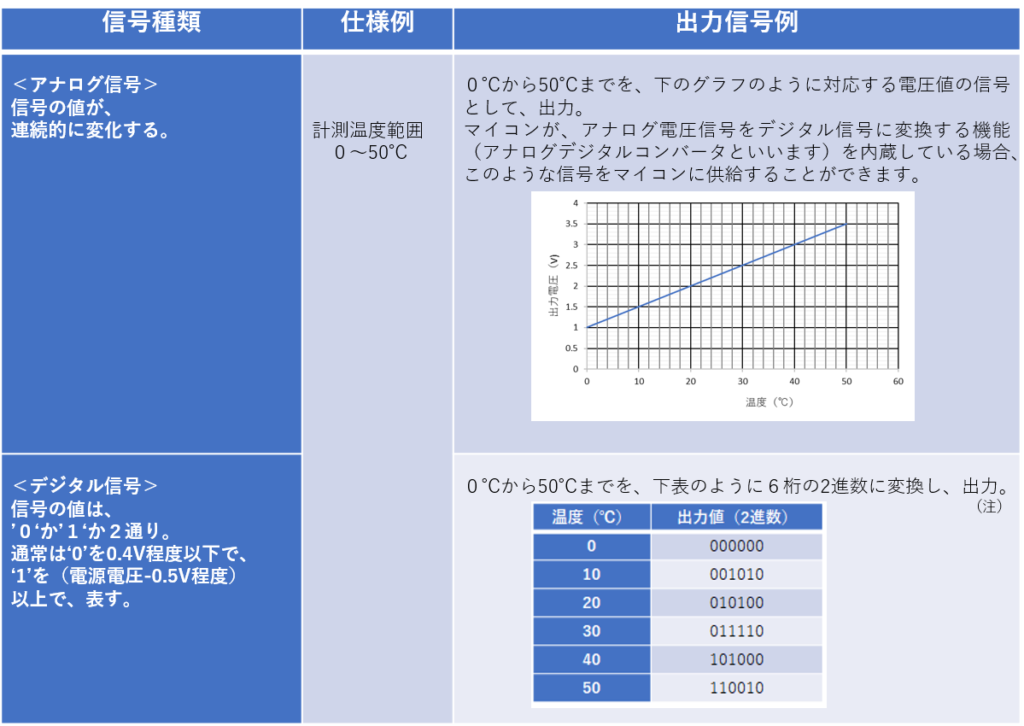

2.温度センサブロックのアナログ信号とデジタル信号

温度センサブロックの場合の例を挙げて説明します。

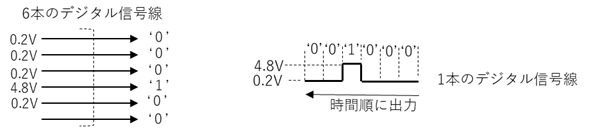

(注)この場合、出力信号線には、図4.に示すように、6本のデジタル信号線を使った並列出力と、1本のデジタル信号線による直列出力の2つの形態があります。

【図4.デジタル出力信号線の形態

ということで今回は、センサブロックの一般的な構成について、回路用語の説明を交えてお話しました。

セ次回は機械装置としての出力、すなわち、動作や表示を行う回路ブロックの概要についてお話いたします。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・M)

【連載:機械装置設計者のための電子回路入門】

- 第1回:機能ブロック図による基本設計把握

- 第2回:センサブロックの構成と処理

- 第3回:動作や表示を行う回路ブロック [モータ駆動回路/LED駆動回路の例]

- 第4回:センサ素子検出信号を電圧信号に変換する回路

※電気・機械分野などの特許調査・特許分析サービスは日本アイアールまでお気軽にお問い合わせください。

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/electric-circuit-dc0-150x150.png)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/Circuit-element0-150x150.png)