研究者の倫理(eラーニング)

研究者の倫理(eラーニング)

本講座の狙い

研究者は、その性質から、技術者一般に比較してより細かな倫理上のルールを守って研究活動をする必要があります。本講座では、そのふるまいや考え方についての基本を習得します。

「研究者の倫理」の講座概要

公的資金を使った研究、公的機関との共同研究を行うだけでなく、世界に向けた知の基盤となる研究を進め、結果を論文に書くことが研究者の主務です。その性質上、研究者には、技術者に求められる一般的な倫理以上に、より細かなルールと包括的な研究管理体制が求められます。

日本では今世紀に入ってから相次いだ大型研究不正の発覚から、文部科学省はじめ各省庁や研究機関が研究倫理の規程を見直しました。

本講座では、研究者本人はもちろん、研究を推進する企業にお勤めの皆さまが職種に関わらず、これらの新しい倫理のあり方を効率よく、グローバルな観点から理解できるよう、豊富な実例とともにエッセンスをご紹介します。

本講座の狙い

- 研究者として働く基本となる倫理的な考え方の基礎を知る

- 研究者を支える人々も、研究者を取り巻く環境を知ることで、不正を防ぐ知識を身に付ける

想定受講者

- 研究職はもちろん、製造業新入社員、若手技術者はじめ、すべての製造業技術者(研究・設計・開発に関わるエンジニア)

- 予算、人事、購買など、研究を行わないが研究者をサポートする間接部門スタッフ

「研究者の倫理」の主な項目

技術者に求められる倫理

- 技術ってなんだろう

- 技術者に必要とされるセンス

- 会社を社会に優先すると・・・

- 技術者倫理とは

研究倫理とは

- 研究の成果物:論文

- 論文の間違いは大きなリスクになる

- 研究不正は検証しにくい

- 研究不正の影響は大きい

- 研究者のあるべき姿

- 研究不正は関係者全員で防ぐもの

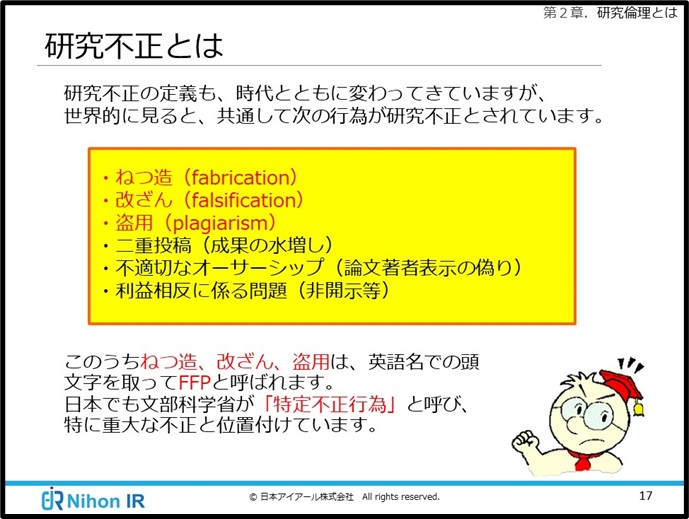

- 研究不正とは

- 特定不正行為=無い事を有る事にする

- ねつ造とは

- ねつ造は研究指導者の責任が大きい

- 改ざんとは

- 画像処理は改ざん・ねつ造となるおそれが高い

- 盗用とは

- 盗用の具体例

- 文章盗用検出ソフト

- 正しい引用方法を身につけよう

- 研究ノートで正しく記録

- 研究不正には研究機関の全員がかかわる

- 研究不正に気付いたら、相談窓口へ

- 研究不正のルールは場所ごとにチェックしよう

研究不正の事例

- 日本の主な研究不正一覧

- 実在の大きな事件をふりかえろう

①STAP細胞事件

②ディオバン事件

付録 研究不正の事例詳細

- STAP細胞事件

- ディオバン事件

サイト全体検索