ケミカルリサイクルの重要技術「解重合」とは?基礎知識から技術動向まで徹底解説

地球規模でのプラスチック汚染や資源枯渇が深刻化する中、使用済みプラスチックを再利用する技術の開発が進められています。

プラスチックを再利用する方法として、①マテリアルリサイクル、②ケミカルリサイクル、③サーマルリサイクルの3つの方法(※詳しくは別記事「廃プラスチックの処理状況と3つのリサイクル方法」を参照)がありますが、使用済みプラスチックを炭素資源としてとらえ、有用な化学物質に再生する「ケミカルリサイクル」が注目を集めています。このケミカルリサイクル技術の中核となるのが「解重合」です。

本記事では、まず「解重合とは何か」という基礎から始め、解重合反応の原理、そしてケミカルリサイクルへの応用について解説します。

目次

1.解重合とは

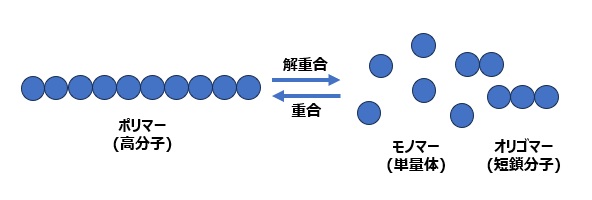

解重合とは、ポリマー(高分子化合物)を構成するモノマー(単量体)へと分解する化学反応のことを指します。つまり、モノマーからポリマーを合成する重合(polymerization)の逆反応が解重合(depolymerization)です。

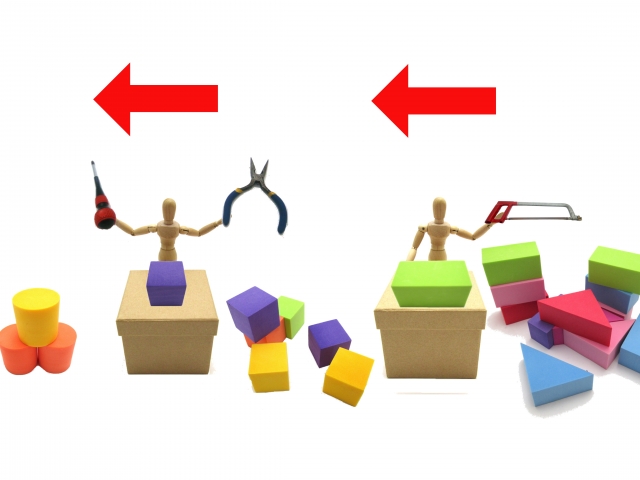

この反応では、ポリマー鎖を構成する共有結合が切断され、モノマー、オリゴマー(数個のモノマーからなる短鎖分子)、あるいは化学的に類似した再利用可能な化合物が得られます(図1)。得られたモノマーやオリゴマーはポリマーを合成するのに用いた原料と分子レベルで同等なため、サーキュラーエコノミーへの鍵を握る技術といえます。

【図1 ポリマーの解重合】

2.解重合へのアプローチ

解重合へのアプローチは、使用するポリマーが付加重合体か縮合重合体かによって異なります。

[※関連記事:高分子重合の種類(分類)と付加重合の概要|押さえておくべき前提知識を整理! ]

付加重合体の場合は熱分解により解重合することが知られています。

例えば、ポリメタクリル酸メチルやポリスチレンは加熱により分子鎖の末端から分解してモノマーが生成します。しかし、ポリエチレンやポリプロピレンは耐熱性が高く、分子鎖中でランダムに熱分解が起こるため、モノマーへの分解は困難です。

一方、縮合重合体の場合は加水分解やアルコール分解が知られています。縮合重合体の主鎖に含まれるエステル結合やアミド結合を加水分解やエステル交換により切断してモノマー化します。

【表1 ポリマーの種類による解重合手法の違い】

| 原料 | 手法 | 概要 | 例 |

| 付加重合体 | 熱分解 | 加熱により重合反応の逆反応が進行する | ポリメタクリル酸メチル→メタクリル酸メチル ポリスチレン→スチレン |

| 縮合重合体 | 加水分解 | ポリマー鎖のエステル結合やアミド結合を加水分解する | PET+水→テレフタル酸+エチレングリコール |

| アルコール分解 | アルコールやグリコールとのエステル交換反応によりポリマー鎖のエステル結合やアミド結合を切断する | PET+メタノール→テレフタル酸ジメチル+エチレングリコール |

3.解重合の歴史と現状

解重合によるプラスチックリサイクル技術は必ずしも新しいものではありません。

1970年代のオイルショックは、石油資源の価格と供給の不安定化を引き起こし、プラスチックの代替エネルギー化への関心が一気に高まりました。この時期に登場したのが、廃プラスチックを熱分解して液体燃料(油)に変換する「熱分解油化技術」です。

ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)を400〜600°Cの温度で分解して得られる軽質油の実証試験が行われましたが、プラスチックの解重合反応は本質的に吸熱反応であるため、高温下で行う必要があります。そのため、プロセス全体のエネルギー収支が悪化しやすく、経済的な利点が得られにくいという構造的な問題が明らかになりました。

1990年代に入ると、PETを対象とした解重合技術が開発されはじめました。PETは飲料ボトルや繊維に広く使用されており、リサイクル性が高く期待される素材です。加水分解法やメタノール分解法、エステル交換法などが開発され、2000年以降商業化されたプロセスもありましたが、採算が合わなくなったことなどを一因として休止するプロセスが相次ぎました。

しかし、近年になり解重合によるプラスチックのケミカルリサイクルが再び注目されるようになっています。それには、以下のような要因が関係しています。

- 法規制と社会的圧力の高まり:

EUの「プラスチック戦略」や日本の「資源循環促進法」など、循環経済を促進する法制度が相次いで整備されています。 - 技術革新の加速:

触媒やイオン液体、酵素工学などの進展により、これまで難しかった高分子の選択的分解が実現されつつあります。 - 産業界のニーズ拡大:

多くの企業が脱炭素社会に向けたサステナビリティ指標を掲げており、解重合はリサイクルの高度化と収益化の両立に貢献できる技術として注目されています。

近年に報告されたプラスチックの解重合技術を幾つか紹介しましょう。

4.プラスチックの解重合技術に関する研究開発動向(事例)

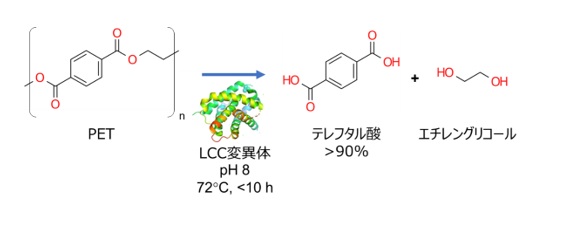

(1)酵素によるPETの解重合

エステル結合を加水分解する酵素は広く知られていますが、PETを加水分解する酵素は限られています。2012年に大阪大学のSulaimanらは枝葉の堆肥から単離したクチナーゼ(leaf-branch compost cutinase, LCC)がPETを解重合することを見出しました。[1]この酵素はPETフィルムを12 mg/h/mg-enzymeで解重合します。

この結果を基に、2020年にフランスのスタートアップ企業であるCarbios社はさらに高活性で耐熱性の高い酵素を開発し、Nature誌に報告しました。同社は酵素とモデル分子とのドッキングシミュレーションの結果を基に関係するアミノ酸残基を変異させ、加水分解活性と耐熱性の高い変異体を得ました。この変異酵素は70℃以上の耐熱性を示し、72℃での反応では70 g/h/g-enzymeの速度で10時間以内に90%以上のPETを解重合します。[2]現在同社は商業プラントを建設中で2025年中の稼働を目指しています。

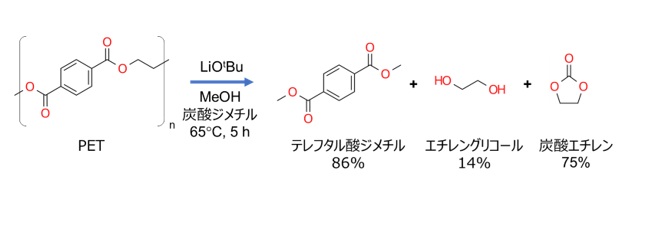

(2)低温でPETを解重合する新反応

エステル化合物の加水分解やアルコール分解は可逆反応なので、生成物を系外に除くことで反応を生成物側に傾けることができます。産総研の田中らはPETのメタノール分解を炭酸ジメチル中で行うことにより、高効率でPETが解重合することを報告しています。リチウムtert-ブトキシドを触媒として用いることにより、65℃、5時間の反応で、PETより収率86%でジメチルテレフタル酸、収率14%でエチレングルコール、収率75%で炭酸エチレンが生成します。[3]

この反応ではPETのメタノール分解によって生成するエチレングリコールが炭酸ジメチルと反応し、熱力学的に安定な炭酸エチレンとなることで、化学平衡が生成物側に偏り、効率よく反応が進行します。

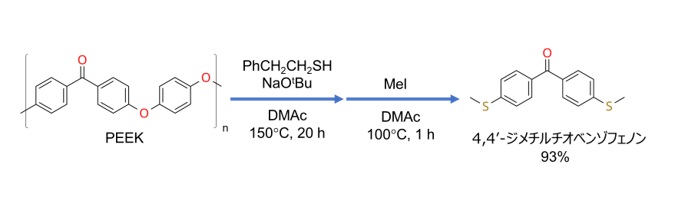

(3)スーパーエンジニアリングプラスチックの解重合

ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)はスーパーエンジニアリングプラスチックの一種で、耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れており、金属の代替材料として広く利用されています。このような耐久性の高い材料を解重合する技術が最近報告されています。

産総研の南らは求核性を持つチオール化合物に着目し、アミド溶媒中でPEEKと反応させることにより、PEEKが解重合することを報告しています。チオールとして、2-フェニルエタンチオールを用いた場合、アセトアミド中でPEEK粉末と150℃、20時間反応を行い、生成物をヨウ化メチルでクエンチすると、PEEK由来の4,4’-ジメチルチオベンゾフェノンが収率93%でヒドロキノンと共に生成します。[4]

この反応はガラス繊維や炭素繊維で強化されたPEEK材料にも利用可能であることが示されています。

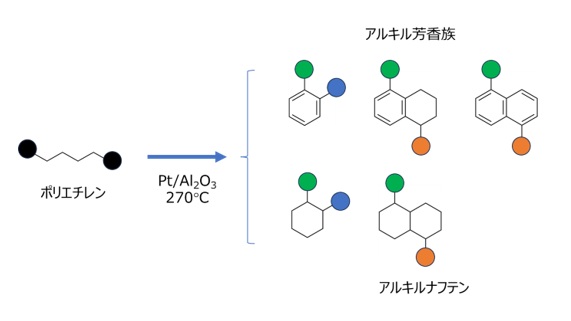

(4)ポリエチレンの触媒的解重合

前述の通りポリエチレンの熱分解には400℃以上の高温を必要としますが、2020年にZhangらはPt/Al2O3を触媒として用いることでポリエチレンの解重合が進行することを報告しています。この反応は外部水素の供給や溶媒を必要とせず、280℃という比較的低温で反応が進行し、ポリエチレンから平均炭素数30程度のアルキル芳香族化合物とアルキルナフテンが合計収率80%程度で生成します。[5]

ポリエチレンからナフテン環が生成し、脱水素して芳香環が生成します。芳香族化は吸熱反応ですが、生成した水素による発熱性の水素化分解と組み合わさることでこの温度域で反応が進行したと考えられます。

5.今後の展望と課題

解重合技術は、単なる「分解」にとどまらず、資源循環の出発点として今後ますます重要性を増すと考えられます。しかし、その応用にはいくつかの課題も残されています。

- 混合プラスチックの処理: 通常プラスチックは複数種のポリマーを混合して目的とする物性を発現させています。このような複数種のポリマーが混在した廃プラスチックから、選択的に解重合する技術はまだ十分に確立されていません。

- 触媒の高コスト・耐久性: 高効率な触媒や酵素の開発と同時に、長寿命化・再利用性の確保が求められます。

- ライフサイクル評価(LCA): 真に持続可能な技術とするには、反応条件、生成物、エネルギー投入量まで含めた総合的評価が必要です。

[※関連記事:LCA(ライフサイクルアセスメント)の基本を解説!]

6.おわりに

「解重合」とは単なるポリマー分解技術ではなく、持続可能社会の構築に向けたキー・テクノロジーです。

特にケミカルリサイクル分野においては、反応設計、触媒開発、プロセス工学など多様な分野の融合が求められており、化学の未来を切り開く重要な研究領域と言えるでしょう。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 K・T)

《引用文献、参考文献》

- 1) S. Sulaiman et al., Appl. Environ. Microbiol., 78, 1556 (2012)

- 2) V. Tournier et al., Nature, 580, 216 (2020)

- 3) S. Tanaka et al., Green Chem., 23, 9412 (2021)

- 4) Y. Minami et al, Commun. Chem., 6, 14 (2023)

- 5) F. Chang et al., Science, 370, 437 (2020)