A/Dコンバータとは何か?仕組みと方式・性能指標・用途を基礎から学ぶ

本記事では、「A/Dコンバータとは何か?」という基本的な問いに答える形で、その動作の仕組みや代表的な変換方式、性能を評価するための指標、そして実際にどのような場面で活用されているのかといった内容を、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。電子回路やセンサ技術に触れはじめた方が、A/D変換の役割と重要性を正しく理解できるように、基礎から順を追って説明していきます。

目次

1.A/Dコンバータとは?

私たちが日常的に使うスマートフォンやデジタルカメラ、医療機器などには、目に見えない多数の電子部品が組み込まれています。その中でも特に重要な部品の一つが「A/Dコンバータ」(Analog to Digital Converter)です。これはアナログ信号をデジタル信号に変換(A/D変換)する装置であり、あらゆるデジタル技術の入り口となる存在です。

前提事項として、アナログ信号とデジタル信号の違いを確認しておきます。

- アナログ信号: 時間や強度が連続的に変化する信号(例:音声、温度、光)

- デジタル信号: 0と1の組み合わせによって離散的に表現された信号

[※関連記事:デジタル回路とアナログ回路の違いとは?それぞれの特徴って何? ]

多くのセンサーや入力装置はアナログ信号を出力しますが、デジタル回路やマイコンではそのままでは扱えません。そこで、A/Dコンバータがアナログ情報をデジタル形式に変換することで、デジタル処理が可能になるのです。

2.A/D変換の基本ステップ

A/Dコンバータの動作は、以下の3つのステップで構成されます。

(1)サンプリング(標本化)

アナログ信号は時間的に連続して変化するため、一定間隔ごとに「瞬間の値」を取得します。これが「サンプリング」と呼ばれる工程です。サンプリング周波数(例えば、音楽CDでは1秒間に44,100回サンプリングされており”44.1kHz”です)によって、変換の精度や帯域が決まります。

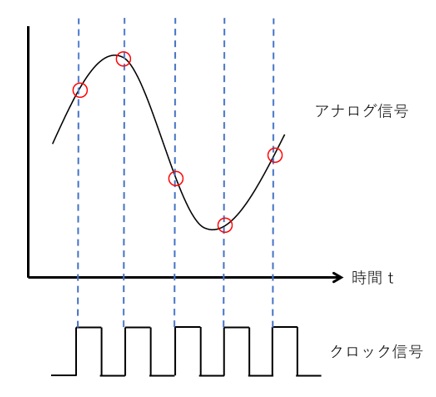

図1は、時間軸上で信号がどのようにサンプリングされるかを示しています。

【図1 サンプリングの様子を説明する図】

図1では、連続的に変化しているアナログ信号をサンプリング周波数のクロック信号で、一定時間ごとに区切っています(赤丸)。

(2)保持(ホールド)

取得した瞬間の電圧を短時間安定させて保持します。この保持動作により、後続の処理が正確に行えるようになります。サンプル&ホールド回路がこの役割を担っています。

(3)量子化と符号化

保持されたアナログ値を離散的なデジタル値に変換する工程が「量子化」です。

続いて、得られた段階値をビット列(バイナリコード)として出力する工程が「符号化」です。

この2つの処理が、A/Dコンバータの中核的な仕組みとなります。

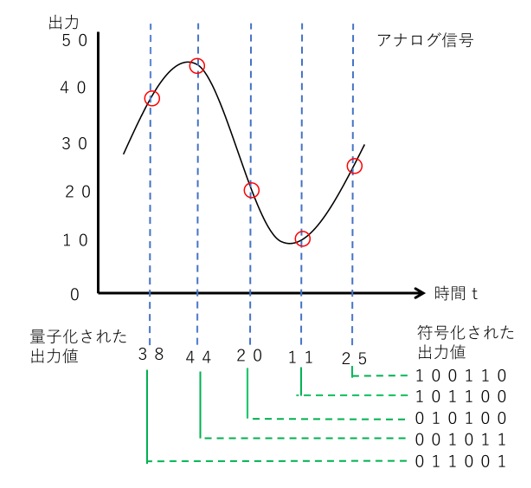

図2に量子化された出力値と、符号化された出力値(バイナリコード)を示します。

【図2 量子化と符号化】

以上がA/D変換の基本的なステップとなります。

3.解像度とビット数

A/Dコンバータの出力精度を決める重要な要素が解像度(Resolution)です。

これは、何段階に分割して信号を表現するかという意味で、ビット数(nビット)で表されます。

- 8ビット : 256段階(2⁸)

- 12ビット: 4096段階(2¹²)

- 16ビット: 65536段階(2¹⁶)

高解像度ほど精密なアナログ信号の再現が可能ですが、変換速度やコストとのバランスを考慮する必要があります。

4.A/Dコンバータの代表的な方式とその仕組み

A/Dコンバータにはいくつかの方式があり、それぞれ変換速度、精度、回路構成に違いがあります。

以下に代表的な方式とその仕組みを紹介します。

(1)フラッシュ型(Flash ADC)

フラッシュ型A/Dコンバータの仕組みは、入力されたアナログ信号を多数の電圧比較器(コンパレータ)によって一斉に評価するというものです。

あらかじめ段階的に設定された基準電圧と入力信号とを同時に比較し、その比較結果から瞬時に対応するデジタル値を決定します。ビット数に応じて必要な比較器の数は指数的に増加するため、例えば8ビットの変換では、2⁸−1=255個 のコンパレータが必要になります。

[※関連記事:オペアンプの応用回路解説② コンパレータ/差動増幅回路 ]

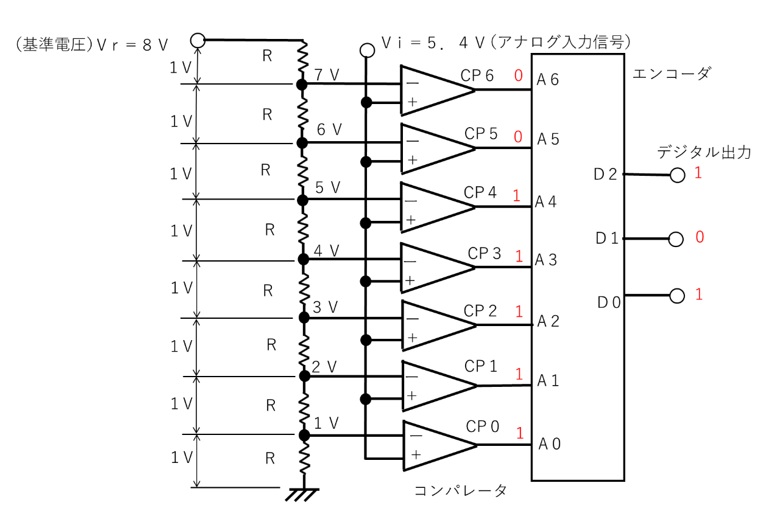

図3にフラッシュ型A/Dコンバータの基本構成図を示します。

【図3 フラッシュ型A/Dコンバータの基本構成図】

図3において、基準電圧を8Vとし、アナログ入力信号の電圧を5.4Vとすると、基準電圧とアナログ電圧がコンパレータで比較され、エンコーダからデジタル出力が得られます。

この方式の最大の特徴は、極めて高速な変換が可能であるという点です。変換処理において逐次的な操作を必要としないため、数ナノ秒といった非常に短い時間で変換が完了します。ただし、比較器の数が多くなることで回路の規模が大きくなり、消費電力も高くなるという欠点があります。

フラッシュ型の用途としては、リアルタイム性が要求される高速データ処理の現場が挙げられます。

たとえば、デジタルオシロスコープ、高速映像処理機器、レーダーシステム、データ収集装置などに用いられています。

(2)逐次比較型(SAR型)

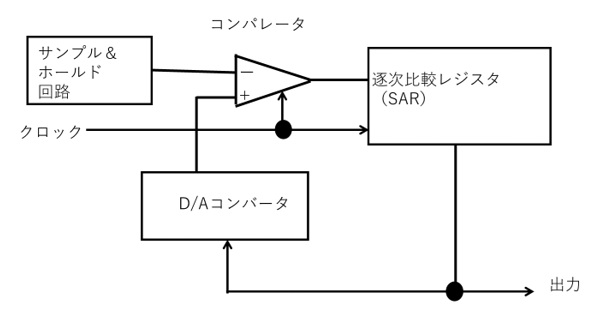

逐次比較型A/Dコンバータの仕組みは、最上位ビットから順番に各ビットを仮定しながら、入力信号とその仮のデジタル値に対応するアナログ信号とを比較し、正しいビット値を1つずつ確定していく方式です。これを繰り返すことで、最終的にアナログ値に最も近いデジタル出力が得られます。この変換の中では、内部に備えたD/Aコンバータ(DAC)と比較器(コンパレータ)が重要な役割を担っています。

図4に概略の構成図を示します。

【図4 逐次比較型の概略の構成図】

SAR型の特徴は、フラッシュ型に比べれば変換速度はやや劣るものの、回路構成が簡潔で消費電力が少なく、比較的高精度な変換が可能という点です。また、ビット数が増えてもハードウェアの規模がそれほど大きくならないため、実装面でも有利です。

この方式は、一般的なマイクロコントローラ(マイコン)に内蔵されるA/Dコンバータとして広く使用されています。温度や湿度、光量、圧力などのセンサーデータを扱うIoT機器や、産業用コントローラ、家庭用電子機器など、幅広い応用分野で利用されています。

[※関連記事:マイコンとは何か?仕組みと構成、選び方を初心者向けに解説! ]

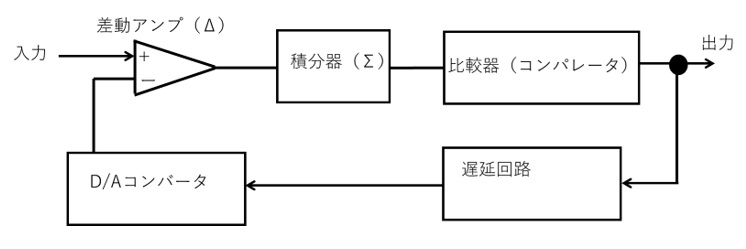

(3)Δ-Σ型(デルタシグマ型)

Δ-Σ型A/Dコンバータの仕組みは、まずアナログ信号を非常に高い周波数でサンプリングし、入力信号と前の出力との差分(デルタ)を積分器に通して処理することにあります。これにより、ノイズを低周波領域に押し出す「ノイズシェーピング*1)」という効果が得られ、量子化誤差を低減できます。得られた高密度の1ビット出力は、デジタルフィルタとデシメーション処理*2)によって所望のビット数に変換されます。

図5に概略の構成図を示します。

【図5 Δ-Σ型の概略構成図】

この方式の特徴は、変換速度はあまり高くないものの、高い分解能と優れたノイズ耐性を持つことです。構造上、アナログ回路に求められる精度が比較的低いため、製造のばらつきにも強いという利点もあります。

Δ-Σ型は、特に高精度が要求される応用に適しており、音響機器(高音質オーディオ、マイクロフォン)、医療用計測機器(心電図や脳波計)、重量計、工業用センサシステムなどに幅広く用いられています。

*1) ノイズシェービング:デジタル化の際に発生する量子化ノイズの周波数特性を、人間の聴感特性に合わせて意図的に整形する。

*2) デシメーション: 一定の間隔でデータを間引くことでデータ量を削減し、処理の負荷を軽減する。

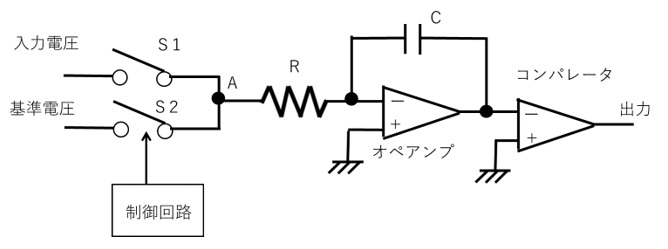

(4)二重積分型(Dual Slope型)

二重積分型A/Dコンバータの仕組みは、まず一定時間入力信号を積分し、続いて反対極性の基準電圧で逆方向に積分を行うことで、入力信号の大きさを時間として測定するというものです。最初の積分では入力電圧に比例した蓄積が行われ、次に基準電圧によって積分値がゼロに戻るまでの時間を計測することで、アナログ値をデジタル値へと変換します。

図6に概略の構成図を示します。

【図6 二重積分型の概略構成図】

図6のS1とS2を切り替えることで、一定時間入力信号を積分し、続いて反対極性の基準電圧で逆方向に積分を行っています。

この方式の特徴は、変換に時間がかかるため速度は遅いものの、ノイズに強く、長期安定性や直線性に優れていることです。また、外乱の影響を受けにくいため、精密な測定が可能です。

二重積分型は主に精密な計測機器に使用されており、代表例としてはデジタルマルチメータや高精度な電圧・電流測定装置が挙げられます。信号の変動が少ない環境下で、確実かつ高精度なデータ取得が求められる場面に適しています。

[※関連記事:テスター(マルチメーター)の測定原理と使い方 ]

5.主な性能指標と設計上のポイント

A/Dコンバータを実際に使用する際には、その構造や変換方式だけでなく、性能に関するさまざまな指標を理解し、用途に応じた最適な仕様を選定することが重要です。これらの指標は、A/D変換の精度、速度、安定性、さらにはシステム全体の設計に直接影響を与えます。

例えば、音声処理に使うA/Dコンバータと、医療機器に使うA/Dコンバータでは、求められるビット数やノイズ耐性、消費電力のバランスが大きく異なります。

以下に、A/Dコンバータの代表的な性能指標と、それぞれの設計時におけるポイントを示します。

【表1 A/Dコンバータの代表的な性能指標】

| 内容 | |

| 分解能 | 何ビットか(8〜24ビットなど)で表される。精度の目安。 |

| サンプリングレート | 1秒あたりに何回変換できるか(Hz)。信号帯域を決める。 |

| SNR(信号対雑音比) | 入力信号に対するノイズの割合。高いほど良好(dB単位)。 |

| DNL/INL | 直線性の誤差。DNLは差分、INLは累積のズレ。高精度計測では重要。 |

| ENOB(実効ビット数) | 理論上のビット数と実際のノイズなどを考慮した有効ビット数。例えば12ビットADCでも、ノイズが多ければENOBは10ビット程度に低下することがある。 |

| 消費電力 | バッテリー機器やIoT用途では特に重視される。 |

| チャネル数 | 同時に変換できる信号の本数。センサアレイなどでは多チャネルが必要。 |

これらの指標は単独で評価されるのではなく、用途、動作環境、コスト、サイズなどとのバランスによって最適化されるべきものです。特に近年は、消費電力を抑えつつ高精度を実現するための工夫が求められており、設計者の判断がシステム全体の性能に大きな影響を及ぼします。

6.A/Dコンバータの用途(活用例)

A/Dコンバータはさまざまな分野で活用されています。その活用シーンと具体的な仕組みも見ていきましょう。

(1)音声処理

例えば、マイクロフォンが空気の振動を受けて生成するアナログ音声信号を、A/Dコンバータによってデジタル信号へと変換することが不可欠です。

変換されたデジタルデータは、DSP(デジタル信号プロセッサ)や専用ソフトウェアを用いて、ノイズ除去、エコーキャンセル、圧縮処理、音声認識といった多様な処理が可能になります。

高音質な録音や再生が求められるオーディオ機器や、正確な入力が必要なスマートスピーカー、音声アシスタントでは、ビット精度の高いA/D変換が音質や応答性を大きく左右します。

(2)センサーデバイス

温度や湿度、光、加速度、圧力など、あらゆる物理量を検知するセンサーは、多くの場合アナログ信号を出力します。そのため、これらのデータをデジタル回路で処理するには、A/Dコンバータを介してデジタル信号に変換する必要があります。

汎用マイコンにはSAR型のA/Dコンバータが標準搭載されており、センサーからのアナログ信号を即座に取り込んで演算処理や制御に反映させる仕組みが一般的です。スマート家電や自動制御装置、ロボットなどの分野でも、こうしたセンサーデバイスとA/Dコンバータの組み合わせが重要な役割を担っています。

(3)医療分野

医療分野では、心拍や脳波、筋電位などの微弱な生体信号を正確に計測し、診断やモニタリングに活かす必要があります。こうした信号は非常にノイズに弱く、またわずかな変動も重要な情報となるため、高精度でノイズ耐性に優れたA/Dコンバータが求められます。

一般的には、デルタシグマ型のA/Dコンバータが医療用に適しており、心電図(ECG)や脳波計(EEG)、超音波診断装置、パルスオキシメータといった機器に搭載されています。

患者の状態をリアルタイムにデジタル化するこのプロセスは、診療精度や緊急時の対応にも直結する極めて重要な技術です。

(4)IoT・エッジコンピューティング

近年のIoTやエッジコンピューティングの分野では、膨大な数のセンサーが分散的に情報を収集し、それをローカルで即時に処理することが求められています。このような構成では、各ノードや端末に搭載されるA/Dコンバータが、センサーデータを正確かつ低消費電力で変換する役割を果たします。特に小型デバイスや電池駆動機器においては、低電力動作を維持しながら必要十分な精度を確保できるA/Dコンバータが選ばれます。

また、AI処理やデータフィルタリングを現場で行う「エッジAI」環境では、複数チャネルからの同時入力やリアルタイム処理能力も重要視されており、これらに対応した多機能なA/Dコンバータの需要が高まっています。

[※関連記事: エッジコンピューティングって何?製造業でのメリット・応用例をわかりやすく解説 ]

7.今後の展望

A/Dコンバータは、今後も以下の方向で進化していくと考えられます。

- 低消費電力・高精度化: IoT・ウェアラブル機器での需要増

- 集積化・SoC化: 他のデジタル回路と統合される傾向

- AIとの連携: センサーフュージョンやエッジAIでの活用

- ノイズ耐性の強化: 過酷な環境でも安定した変換が可能に

8.まとめ

A/Dコンバータは、アナログ信号をデジタルに変換するために欠かせない、現代の電子機器において非常に重要な技術です。この記事では、その基本的な仕組みから、代表的な変換方式、性能評価の指標、さらには実際の活用分野に至るまでを解説しました。

用途に応じて最適な方式を選ぶことは、システム全体の性能や信頼性を大きく左右します。特に近年では、IoTや医療、音響など多様な分野でA/D変換の重要性が高まっており、基礎からの理解がますます求められています。本記事が、A/Dコンバータに関する基礎知識を深め、実践的な技術理解への第一歩となれば幸いです。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 E・N)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/electric-circuit-dc0-150x150.png)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2022/08/elearning_AC-circuit1_0-150x150.png)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/Circuit-element0-150x150.png)