《初心者必見!》EV用パワーエレクトロニクスの基礎知識をわかりやすく解説

目次

1.はじめに:パワーエレクトロニクスとは何か?

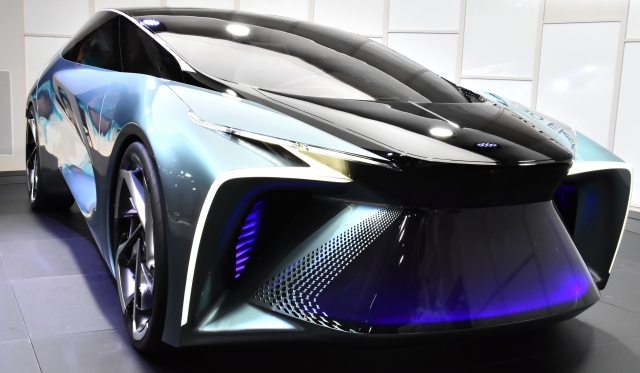

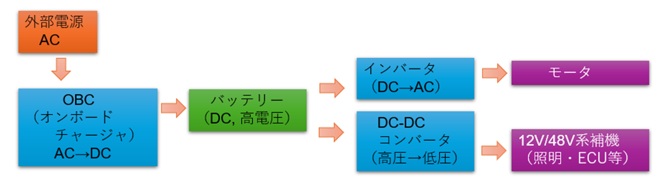

近年、世界中で電気自動車(EV)の普及が急速に進んでいます。環境規制の強化やカーボンニュートラル実現に向けた取り組みが加速するなか、自動車メーカー各社は次世代の電動化技術にしのぎを削っています。その中心に位置づけられるのが「パワーエレクトロニクス」です。モータを駆動するインバータ、車載電源を安定供給するDC-DCコンバータ、家庭や外部充電設備から効率的に電力を取り込むオンボードチャージャ(OBC)など、EVを走らせるための“心臓部”はすべてパワーエレクトロニクス技術に支えられています。

しかし、EVの中核でありながら「パワーエレクトロニクスとは具体的に何か?」を体系的に理解しているエンジニアは、実務現場でも意外と多くありません。特にこれからEV分野に関わる若手技術者や、キャリアの軸足を電動化領域へ移そうと考える研究者にとっては、「全体像の把握」と「個別技術の基礎」の両方が不可欠となります。

EVにおけるパワーエレクトロニクスの役割は単なる電力変換にとどまりません。車両全体のエネルギー効率、航続距離、さらには安全性や快適性にまで直結しています。近年は次世代半導体であるSiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)の実用化が進み、高耐圧・高効率化・小型軽量化を同時に実現する新しいアーキテクチャ(構造や仕組みや思想)が続々と登場しています。これらの技術動向を理解していなければ、設計や開発の現場で競争力を発揮することは難しい時代になりつつあるのです。

一方で、パワーエレクトロニクスは電気回路・制御工学・半導体物性・熱設計など、非常に幅広い知識を必要とする分野でもあります。教科書的に学ぶだけでは断片的な理解にとどまりがちで、「なぜ今この素子が採用されるのか」「将来の主流はどこに向かうのか」といった実務的な判断に結びつきにくいのが実情です。そのため、最新の業界動向と基礎技術を体系的に学ぶ機会を持つことが、エンジニアとしての成長を加速させる近道となります。

本記事では、「EV用パワーエレクトロニクスの基礎と最新動向」をテーマに、EVを支える技術の全体像を解説するとともに、SiCやGaNといった次世代半導体の動向や各社の最新事例を紹介します。

これからEV分野で活躍を目指す方や、基礎から最新動向までを整理したいエンジニアの方にとって、ヒントとなる情報が満載です。ぜひ最後までご覧ください。

2.EV用パワーエレクトロニクスの基礎構成

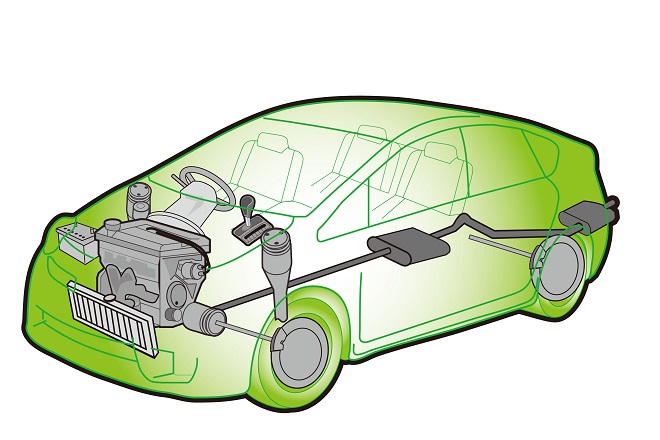

EVを成り立たせている技術要素の中でも、パワーエレクトロニクスは車両の「電気の流れ」を制御する中心的存在です。モータに必要な電力を作り出し、バッテリーから各部品へ安定した電力を供給し、さらに外部からの充電を適切に変換して取り込む。この一連のプロセスを担うのが、インバータ・DC-DCコンバータ・OBC(オンボードチャージャ)といった主要ユニットです。

ここでは、それぞれの役割と基本的な仕組みを整理します。

(1)インバータ:モータを動かす心臓部

インバータは、EVにおける「動力の源」と言える装置です。

EVの駆動用バッテリーは直流(DC)ですが、モータを回転させるためには交流(AC)が必要となります。この変換を担うのがインバータであり、スイッチング素子(IGBTやSiC-MOSFETなど)を高速にON/OFFさせることで直流を交流へと変換します。

さらに、単純に電力を供給するだけではなく、トルクや回転数の制御、回生ブレーキ時のエネルギー回収なども担います。つまりインバータは「EVの走行性能を左右する最重要コンポーネント」と言っても過言ではありません。

(2)DC-DCコンバータ:高電圧と低電圧の橋渡し

駆動用バッテリーは数百ボルトの高電圧ですが、車載の電子制御ユニット(ECU)、照明、情報系機器などの多くは12Vまたは48Vといった低電圧で動作します。このギャップを埋めるのがDC-DCコンバータです。

高電圧から低電圧へ効率的に変換することで、従来の鉛バッテリーを不要にする設計も増えつつあります。

また、48Vシステムを活用した電動補機(電動ターボや電動ウォーターポンプなど)の採用も広がっており、DC-DCコンバータは電動化の進展とともに重要度を増しています。

[※関連記事:DC-DCコンバータとは何か?動作原理・役割・応用をわかりやすく解説 ]

(3)OBC:外部電源と車両をつなぐ窓口

外部の充電器や家庭用コンセントから供給される交流電力を直流に変換し、バッテリーに充電する役割を持つのがOBC(オンボードチャージャ)です。OBCは「EVの外部接続ポート」としての性格が強く、充電効率や対応電圧範囲はユーザー体験に直結します。

近年では急速充電(DC充電)が注目される一方で、OBCによる交流充電の性能も依然として重要です。特にV2H(Vehicle to Home)のように、車両を家庭用電源として利用する仕組みでは双方向変換が求められ、OBCの高度化が進んでいます。

電力変換の基本概念

これらのユニットはすべて「電力変換技術」を基盤としています。整流(AC→DC)、インバータ(DC→AC)、チョッパ(DCの昇圧・降圧)、スイッチング制御といった基本原理を応用し、効率よく電力を流す仕組みを構築しています。特に車載用途では、限られたスペースと厳しい熱環境で安定稼働させる必要があるため、小型化・高効率化・信頼性確保が同時に求められます。

このように、EV用パワーエレクトロニクスは「インバータ」「DC-DCコンバータ」「OBC」という3本柱を中心に成り立っており、それぞれが相互に連携することで車両全体の性能を支えています。

これらの基礎を理解しておくことは、次に解説する次世代半導体技術(SiC/GaN)のメリットや、最新動向を正しく評価するうえで欠かせない前提知識となります。

【図1 パワーエレクトロニクスの関係性】

3.注目技術 – SiC/GaNを中心とした次世代半導体

EV用パワーエレクトロニクスの進化を語る上で欠かせないのが、次世代半導体であるSiC(炭化ケイ素) とGaN(窒化ガリウム)です。従来はシリコン(Si)素子が主流でしたが、近年ではEVの高効率化や高出力化に対応するため、SiCやGaNへの移行が急速に進んでいます。その背景には、電動化に伴う「高耐圧・高効率・小型軽量化」の強い要求があります。

[※関連記事:パワー半導体がEVに不可欠な理由は?車載用パワーデバイスが基礎から分かる ]

(1)従来Si素子からの移行の背景

シリコン素子は長年にわたり産業用・車載用パワーエレクトロニクスの中心でした。しかしEVの普及が加速するなかで、充電時間の短縮、航続距離の延長、車体の軽量化といった性能要求が高まり、従来のSi素子だけでは限界が見えてきました。特に高電圧(800Vクラス)への対応や、電力損失の低減、小型化の要求は、次世代半導体の採用を後押ししています。

(2)SiC(炭化ケイ素)の特長

SiCは高耐圧かつ低損失の特性を持ち、EV用インバータやOBCでの採用が急拡大しています。

SiC素子はスイッチング損失が少なく、高周波動作が可能であるため、インダクタやコンデンサといった周辺部品の小型化も可能になります。結果として EV全体の軽量化・高効率化 に直結します。

例えば、トヨタやテスラは既に量産車にSiCパワーモジュールを組み込み、800Vシステムでの効率改善を進めています。

(3)GaN(窒化ガリウム)の特長

一方でGaNは高周波特性に優れ、小型で高効率な電力変換を可能にします。特にOBCやDC-DCコンバータといった比較的低耐圧領域で効果を発揮し、急速充電や双方向電力変換に有利です。

GaNはまだ車載用としての実績が少ないものの、充電インフラや補機電源システムへの応用が進められており、将来的にはEV内部のさらなる小型化を支える技術として期待されています。

(4)SiCとGaNの比較

両者を簡単に整理すると、

- SiC: 高耐圧・高効率・高出力用途に強い → インバータ・主回路向き

- GaN: 高周波・小型・低耐圧用途に強い → OBC・DC-DC向き

と使い分けられています。

EV開発の現場では「どの部分にどの素子を使うか」という最適設計が課題となっており、各メーカーは試作と実証を繰り返しています。

【表1 Si/SiC/GaN の特性比較表】

| 特性項目 | Si(シリコン) | SiC(炭化ケイ素) | GaN(窒化ガリウム) |

| 耐圧特性 | ~600V程度が主流 | 数千Vまで対応可能 | ~600V程度 |

| スイッチング速度 | 中速 | 高速 | 超高速 |

| 損失(効率) | やや大きい | 低損失(高効率) | 超低損失(高効率) |

| 発熱 | 多い | 少ない(冷却負担低減) | 少ない(ただし熱設計注意) |

| 小型化への寄与 | 限界あり | 大幅な小型・軽量化が可能 | 特に小型化に有利 |

| コスト | 低い(成熟技術) | 高い(量産進展中) | 高い(実績少ない) |

| 主な用途 | 従来EV、ハイブリッド | EVインバータ、OBC、急速充電 | OBC、DC-DC、充電器 |

[※関連記事:ワイドバンドギャップ半導体の特徴/メリット/課題 ]

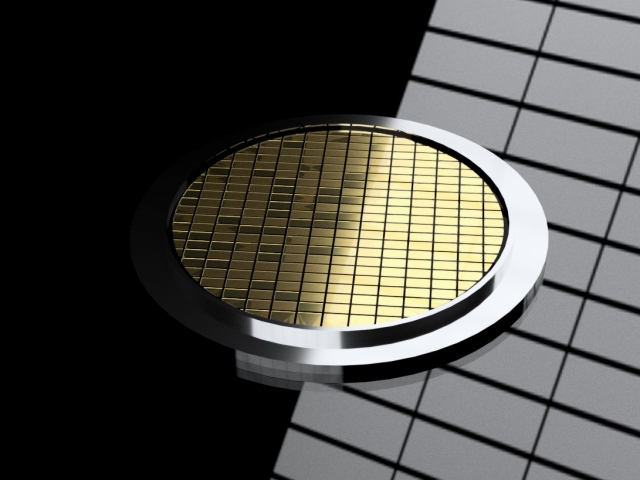

(5)800Vアーキテクチャと高周波化への対応

近年のEVでは、充電時間短縮のために800Vアーキテクチャが注目されています。従来の400Vシステムでは急速充電時間に限界がありましたが、800Vシステムではより高出力での充電が可能になります。これに耐えられるのがSiCの大きな強みです。

また、スイッチングの高周波化により部品の小型軽量化が可能となり、車両全体の航続距離や効率性の改善につながります。

(6)設計上の課題

一方で、SiCやGaNには新たな課題もあります。高速スイッチングに伴うEMI(電磁ノイズ)対策、熱設計、信頼性評価など、従来以上に高度な設計スキルが求められます。そのため、次世代半導体の導入は単なる素子置き換えではなく、システム設計全体の見直しを伴う技術革新なのです。

SiC/GaNの特徴や設計の勘所を実務レベルで学ぶには、専門家による技術セミナーの受講も有効です。基礎と最新動向を体系的に整理することで、日々の開発やキャリア形成に直結する知識を獲得できます。

4.EV用パワーエレクトロニクスの応用・技術動向

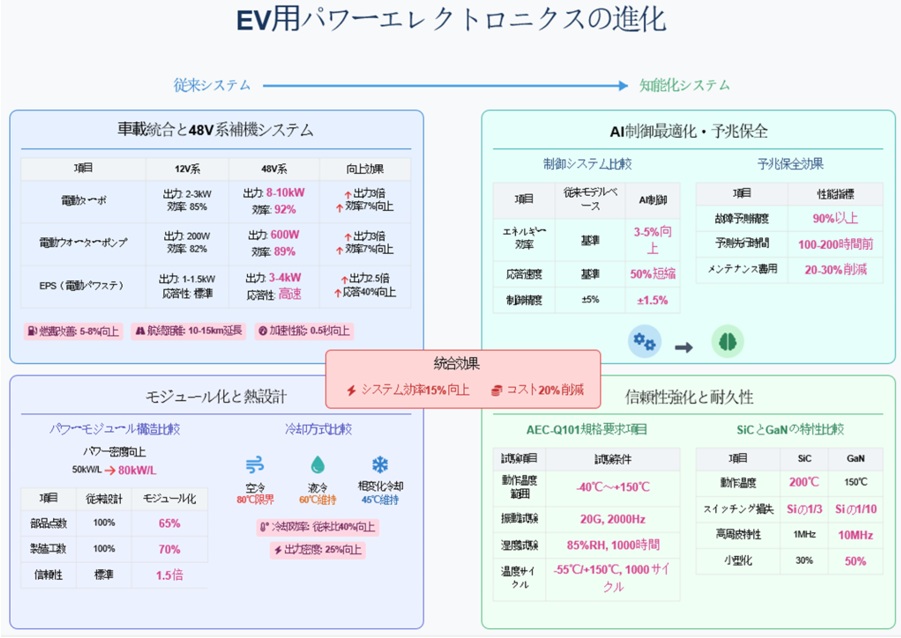

EV用パワーエレクトロニクスは、単なる電力変換装置から「車両性能を最適化する知能化システム」へと進化しています。

ここでは代表的な応用領域と最新動向を整理します。

(1)車載統合と48V系補機システムの進展

これまでの自動車は、エンジン、補機、電装システムが個別に動作していました。しかしEVでは、電動化の進展に伴い制御ユニットの統合が進んでいます。特に48V系補機システムは、高効率な電動ターボや電動ウォーターポンプ、EPS(電動パワステ)などに利用され、12V系よりも高出力で低損失を実現します。この結果、燃費や航続距離の改善、システム全体の効率向上につながっています。

(2)AIによる制御最適化・予兆保全

パワーエレクトロニクス制御にAIを組み込む動きも拡大しています。従来はモデルベース制御が主流でしたが、AIによる最適化は走行状況に応じてエネルギー効率を動的に最適化できる点で注目されています。さらに、故障の前兆を捉える予兆保全に応用され、モータやインバータの異常検知、寿命予測に役立っています。これによりEVの信頼性と安全性が一段と高まることが期待されます。

(3)モジュール化と熱設計

EV用インバータやDC-DCは、パワーモジュールとしてユニット化が進んでいます。これにより設計・製造の効率化が可能となり、メンテナンス性や信頼性の向上にも寄与します。

一方で、半導体の高性能化に伴い発熱密度が増加しているため、熱設計がますます重要となっています。液冷やヒートパイプ、相変化冷却など多様な方式が研究開発されており、小型高出力と冷却の両立が今後の課題です。

(4)信頼性強化と耐久性

自動車用途では10年以上の耐久性が求められます。そのため、AEC-Q101などの車載規格に準拠した信頼性評価が不可欠です。特にSiCやGaNといった次世代半導体では、新たな故障モードや劣化メカニズムへの理解が進められており、材料研究から評価手法まで幅広い検討が進んでいます。

【図2 従来システムと知能化システムの比較】

5.業界動向・開発事例

EV用パワーエレクトロニクスの発展は、各国の自動車メーカーや部品サプライヤーの技術競争に強く依存しています。

ここでは、代表的なOEMと主要部品メーカーの取り組みを俯瞰し、業界全体の方向性を整理します。

(1)自動車メーカー(OEM)の最新事例

Teslaは早くからSiCパワーモジュールを採用した先駆者として知られています。特に「Model 3」や「Model Y」のインバータには、STMicroelectronics製のSiC素子が搭載され、800Vシステムへの対応によって充電性能と航続距離を改善しました。Teslaはソフトウェア制御とパワーエレクトロニクスの統合でも先行しており、効率だけでなくアップデートによる進化性を武器としています。

TOYOTAもハイブリッド技術で培った電力制御のノウハウを活かし、SiCを搭載したインバータを量産車に導入しています。特にプリウスの一部モデルにはRohm製のSiCデバイスが使われており、高効率と小型化を両立させています。またトヨタはGaN素子の研究開発も進めており、次世代のOBCやDC-DCコンバータへの適用が期待されています。

Hyundai/Kiaグループは最新EVプラットフォーム「E-GMP」において800Vシステムを採用し、SiCインバータを搭載することで350kW級の超急速充電を可能としました。これにより20分未満での充電が可能となり、ユーザー体験を大幅に改善しています。韓国メーカーは効率と充電性能を武器に世界市場での存在感を急速に高めています。

(2)部品メーカーの取り組み

InfineonはSiCとGaN両方の製品ラインを持ち、EV向けに幅広いソリューションを提供しています。特に「CoolSiC」シリーズは多くのOEMに採用され、車載インバータの定番となりつつあります。

ROHMは日本発のSiCデバイスメーカーとして、トヨタをはじめとする国内外OEMへの供給を拡大しています。高耐圧・高効率を武器に、インバータやOBC、急速充電器への採用が進んでいます。

DENSOはシステムサプライヤーとして、自社のインバータやDC-DC製品にSiCを積極的に導入しています。また、モジュール化や冷却技術との組み合わせで総合的な性能向上を図り、EVの量産化に不可欠な信頼性を担保しています。

加えて、STMicroelectronicsやWolfspeedといった海外半導体メーカーもEV市場における存在感を増しています。特にWolfspeedはSiCウェーハ製造に強みを持ち、グローバルOEMからの引き合いが急増しています。

(3)今後の展望

EV市場は今後10年でさらに拡大し、パワーエレクトロニクス技術は各社の競争力を左右するカギとなります。現時点ではSiCがインバータや主回路用途で優位に立っていますが、GaNは小型・軽量化の要求が強いOBCや補機電源において普及が期待されます。

また、中国メーカーのBYDやNIOも独自のSiC技術を搭載し、欧州や日本勢に強く迫っています。グローバル競争の激化に伴い、コスト競争力と供給安定性も重要なテーマとなっていくでしょう。

[※関連記事:注目のEVメーカー 蔚来汽車(NIO)を分析!「中国のテスラ」の特許出願動向は? ]

最終的には「どの半導体をどこに適用するか」というシステム設計力がOEMとサプライヤーの差別化要因となります。EV時代の勝者は、単に素子を置き換えるのではなく、インバータ・DC-DC・OBCを含むパワーエレクトロニクス全体を最適化できるかにかかっています。

6.おわりに:EVパワーエレクトロニクスを学ぶには

ここまで、EV用パワーエレクトロニクスの基礎構成、次世代半導体であるSiC・GaNの特徴、そして応用や業界の最新動向について解説してきました。振り返ると、この分野の本質は「個別技術を理解すること」だけではなく、「システム全体のつながりを俯瞰すること」にあります。

インバータ・DC-DCコンバータ・OBCといった基本ユニットの役割を理解すれば、EVの電気の流れが見えてきます。さらに、SiCやGaNのような次世代半導体の採用が、効率や小型化、充電性能の向上にどのように貢献するかが理解できるでしょう。そして最新の応用事例では、AIによる制御最適化やモジュール化、熱設計の進化など、技術がますます高度化している現状が浮かび上がります。

一方で、この分野は広範かつ奥が深いため、断片的な知識だけでは実務に活かすのが難しいという側面もあります。特に若手エンジニアやこれからEV分野にキャリアを広げたい研究者にとっては、「全体像を体系的に学ぶ場」が必要不可欠です。

そこで有効なのが、専門家による技術セミナーの活用です。書籍やネット情報では得にくい「業界の最新トレンド」や「設計現場での実務的な知見」を短期間で習得できる点は大きなメリットです。講師に直接質問できる機会は、理解を深めるだけでなく、キャリア形成においても有効な学びの場となります。

EV時代において、パワーエレクトロニクスは間違いなく「中核技術」です。この領域の基礎と最新動向を押さえておくことは、今後の開発現場での活躍はもちろん、キャリアの選択肢を広げることにも直結します。もしあなたが「これからEV分野で強みを持ちたい」「効率的に基礎と最新事例を学びたい」と考えているなら、今が絶好のタイミングです。

これらのセミナーを通じて、単なる知識習得にとどまらず、“実務に使える力” を磨くことができます。

未来のEV技術を担う一歩を、ぜひ今ここから踏み出してみてください。

(アイアール技術者教育研究所 K・A)