eAxleとは何か?電動パワートレインの中核を担う革新技術を解説!

近年、電動車(EV)の普及に伴い、自動車の駆動システムに大きな転換が起こっています。

その中心にあるのが「eAxle」(イーアクスル)です。

本記事では、「eAxle」という用語の前提知識をはじめ、その「構造」、および「トランスミッション」との関係について解説します。

目次

1.eAxleとは?

「eAxle」は、電動アクスル(electric axle)の略称で、モーター、インバーター、ギア(変速機構)を一体化した電動駆動ユニットのことを指します。従来のエンジン車における[エンジン+トランスミッション+ドライブシャフト]という構成に相当するものが、eAxleに置き換わっているのです。

eAxleは、電動パワートレインの主要コンポーネントとしてEVの走行性能、効率性、空間設計の柔軟性に大きく貢献しています。ひとつのコンパクトなユニットに複数の機能が集約されているため、車両設計の自由度が飛躍的に向上するとともに、コストの最適化にもつながっています。

eAxleの需要は急速に拡大しており、多くのグローバルメーカーが開発・製造に参入しています。

2.eAxleの構造

eAxleの基本的な構造は以下の3つの主要部品で構成されます。

- 電動モーター:

車両を駆動するための動力を直接生み出す心臓部です。永久磁石同期モーター(PMSM)や誘導モーター(IM)などが使用されます。高トルクかつ高効率が求められ、冷却性能や振動耐性も重要な評価指標です。 - インバーター:

バッテリーから供給される直流電流(DC)を交流電流(AC)に変換し、モーターを制御する電子制御装置です。電圧制御やスイッチング技術によって、モーターの回転数やトルクをきめ細かく制御します。 - 減速機(ギアユニット):

モーターは高速回転するため、その回転を車輪駆動に適した速度とトルクに変換するギア機構が必要です。これが「eAxleのトランスミッション」に相当する部分で、固定ギアや1速ギアが採用されるのが一般的です。

さらに、車両の設計に応じてデファレンシャル機構(差動装置)や冷却システム、エンコーダ(回転検出器)などが統合されることもあります。

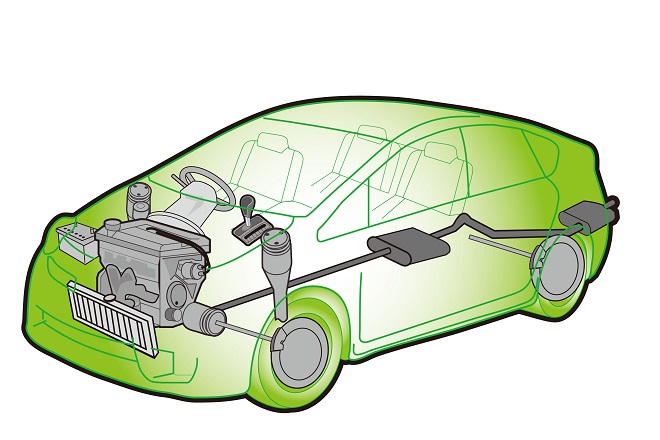

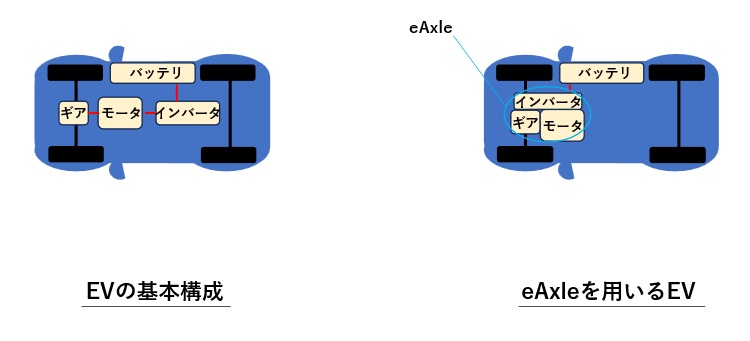

eAxleを用いるEVのレイアウトを、通常のEVの基本レイアウトと比較したものを図1に示します。

【図1 eAxle車のレイアウト】

3.トランスミッションとの違いは?

「eAxleはトランスミッションの進化形」ともいえます。従来の内燃機関車における複雑な多段トランスミッションと比べ、eAxleでは1段または2段の固定ギアが多く採用されています。これはEVモーターが広範囲な回転数で効率よく動作できるため、シンプルな減速機構で十分な性能が得られるためです。

ただし、高性能スポーツEVや重量級車両では、2段ギアや多段変速が求められる場合もあり、eAxleとトランスミッションの境界は必ずしも明確ではありません。

最新のeAxleでは、電子制御を活用した可変ギア機構など、従来のトランスミッション技術との融合が進んでいます。

[※関連記事:トランスミッションの原理と種類(AT,MT,ACT,AMT,DCTの要点解説)]

4.eAxleの利点と課題

(1)メリット

① 省スペース設計とモジュール化

eAxleは、モーター・ギア(トランスミッション)・インバーターという、駆動に必要な主要コンポーネントをひとつのユニットに統合しています。これにより、パワートレイン全体の占有スペースを大幅に削減でき、車両設計の自由度が格段に高まります。

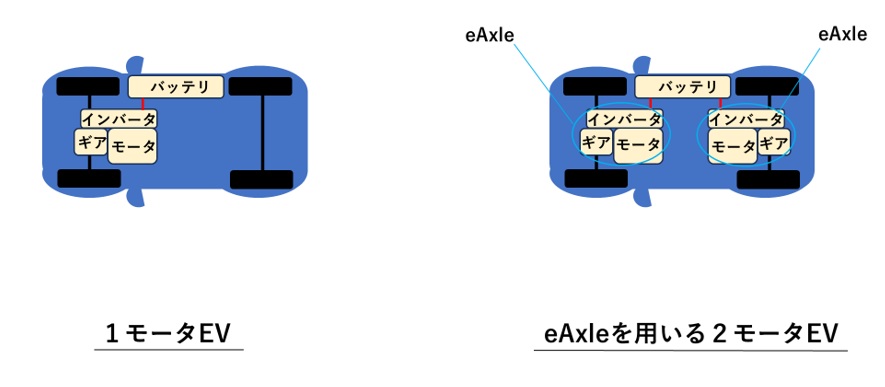

たとえば、従来のエンジン車では、エンジンとトランスミッションが前後方向に長く配置されていましたが、eAxleでは横置きや縦置きの柔軟な配置が可能で、フロント・リアどちらにも設置できます。特に4WD(四輪駆動)EVでは、図2のように前後にeAxleをそれぞれ配置することで、トルク配分制御を実現できます。

【図2 2モータ車のeAxleレイアウト】

② 軽量化と部品点数の削減

eAxleの統合設計により、駆動系の部品点数が大きく削減され、製造コスト・整備コストの抑制にもつながります。車両コンポーネントを繋ぐワイヤハーネス(配線)の簡略化と短縮も可能になります。

また、ユニット単体での軽量化は、車両全体の総重量にも好影響を及ぼし、結果として電費(エネルギー効率)や航続距離の向上に貢献します。

③ 高効率な動力伝達と電費性能の向上

eAxleでは、モーターと減速機(トランスミッション)の最適なマッチングにより、電力損失の少ない駆動が可能です。特に固定ギアを採用したeAxleは、変速による効率ロスが少なく、シンプルな構造でありながらも高い伝達効率を実現します。

また、インバーターとモーターの制御が統合されることで、回生ブレーキの制御性能も向上し、都市部での走行やストップ&ゴーの多い場面でも電費性能を最大限に引き出せます。

[※関連記事:回生ブレーキと廃熱回収の技術 ]

④ メンテナンス性の向上とライフサイクルコストの削減

エンジンや従来の多段トランスミッションと比較して、eAxleは可動部品が少ないため摩耗も少ないという利点があり、オイル交換や機械的調整などの定期メンテナンスも最小限で済みます。長期的には、ライフサイクルコスト(購入から廃車までにかかる総コスト)を低く抑えることができ、個人ユーザーのみならずフリート運用を行う商用車にとっても大きなメリットです。

(2)デメリット

① 熱管理の高度化が不可欠

eAxleはコンパクトに統合されている反面、発熱源が集中するという特性を持っています。

モーター・インバーター・ギアユニットはそれぞれ発熱要素を抱えており、とくに連続高負荷走行時には効率的な冷却が不可欠です。

そのため、eAxleには空冷式・水冷式、またはオイル冷却式といったさまざまな冷却ソリューションが開発されています。さらに、熱の伝播を抑える材料選定や冷却経路の最適化など、設計・製造面での工夫も重要です。

[※関連記事:温度制御の対策原理を総整理!冷却と加熱昇温の各対策事例・厳選10パターン ]

② NVH(騒音・振動・ハーシュネス)制御の難しさ

統合構造により、モーターやギアから発生する振動・騒音がキャビンに伝わりやすくなる傾向があります。とくに減速機の歯車音やモーターの高周波ノイズは、従来のエンジン音と異なるため、静粛性に敏感なEVユーザーにとっては不快要素となる場合があります。

そのため、各社ではギア歯形の最適化や防音材の工夫、さらには制御ソフトによるアクティブノイズキャンセリングなどを用いた対策が進められています。

[※関連記事:車のユーザーエクスペリエンス(UX)とデザイン要素 ]

③ 高精度な制御技術とソフトウェア開発の必要性

eAxleは、機械部品だけでなく、電気・電子制御技術が密接に関与するハイブリッドなシステムです。特にインバーターとモーター制御の調和が重要で、回生ブレーキやトラクション制御、トルクベクタリングなどの高度な制御を行うには、車両制御用ソフトウェアの精度と信頼性が求められます。

このため、eAxle開発にはメカ・エレキ・ソフトの三位一体的なエンジニアリング体制が必要とされ、従来の自動車設計に比べて開発体制の変革が求められています。

④ 製造コストとスケーラビリティの確保

eAxleは高機能部品の集約体であるため、単価が高くなりがちです。特にインバーターに用いるパワー半導体(SiCなど)のコストや、モーターの永久磁石に使われるレアアース素材の価格変動リスクは避けられません。

一方で、大量生産によるコスト低減やモジュール設計の共通化によって、価格競争力を持たせる動きも強まっています。OEMとサプライヤー間の密接な連携が、競争力あるeAxle製品のカギを握っています。

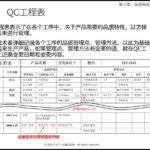

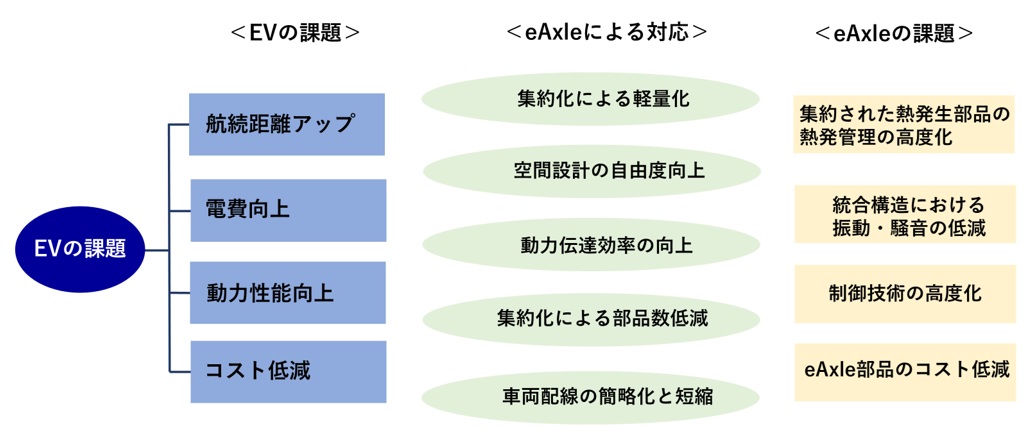

EVの課題、eAxleによる対応と課題の関係をまとめたものを図3に示します。

【図3 EVの課題、eAxleによる対応と課題】

5.今後の展望

eAxleは今後、さらなる高出力化・小型化が進むと同時に、次世代のEVプラットフォームへの標準装備化が見込まれます。とりわけモジュール化設計やサプライヤー間の垂直統合が進行しており、パワートレインの新しい潮流を象徴する技術となりつつあります。

また、自動運転や車両統合制御との連携によって、走行制御の高度化が期待され、eAxleは単なる駆動部品ではなく「知能化された駆動モジュール」へと進化していくでしょう。

6.まとめ

eAxleとは、従来のパワートレイン構造を刷新し、EV時代に最適化された革新的な駆動ユニットです。

その構造は、モーター・インバーター・トランスミッション(ギアユニット)を一体化したものとなっており、空間効率・エネルギー効率・コスト最適化に優れています。多数のメーカーがしのぎを削り、性能競争と価格競争が進む中、eAxleは今後もEVの中核技術として進化を続けていくことでしょう。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 H・N)