【MIL規格入門】MIL-STD-810の防水・耐環境性試験をわかりやすく解説

「MIL規格」は、その名が示す通り、軍事目的で開発された規格群です。しかし、その徹底した信頼性へのこだわりは、今や軍事の枠を超え、過酷な環境下での性能を保証する「究極のタフネス指標」として、民生品の世界にも大きな影響を与えています。

本記事では、前回の【NEMA規格入門】に続いて、防水に関連する規格の紹介として「MIL規格」の基礎知識を解説します。

目次

1.MIL規格とは何か?

「MIL規格」(Military Standard、「ミルスペック」とも呼ばれる)は、米国国防総省(DoD: Department of Defense)が、軍が調達する物資や装備品に対して要求する技術的な要件を定めたものです。その目的は、装備品がそのライフサイクルを通じて遭遇するであろう様々な環境ストレスに耐え、いかなる状況下でも所定の性能を発揮できることを保証することにあります。

MIL規格は、材料、プロセス、慣行、設計基準など、非常に広範な領域をカバーしています。その中でも、電子機器や機械装置の耐環境性を評価するために最も頻繁に引用されるのが「MIL-STD-810」です。

2.防水・耐環境性に関する主要なMIL規格:MIL-STD-810

MIL-STD-810「Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests(環境エンジニアリング考察とラボ試験)」は、機器がその運用生涯で遭遇する可能性のある環境ストレスの影響を評価するための一連の試験方法をまとめたものです。

この規格の最大の特徴であり、NEMAやIPと根本的に異なる思想が「テーラリング(Tailoring)」という概念です。

テーラリング(Tailoring – 仕立て直し)とは

MIL-STD-810は、「29の全試験項目を全てクリアせよ」というチェックリストではありません。そうではなく、「その機器が実際に使用される環境(調達から輸送、保管、運用、保守に至るまで)を分析し(Life Cycle Environmental Profile)、そこで遭遇するであろう環境ストレスを再現するように、試験項目、手順、パラメータを仕立て直し(Tailor)て適用せよ」という考え方を基本としています。

これにより、砂漠でしか使わない機器に低温試験を実施したり、潜水艦で使う機器に高度試験を実施したりするような、無意味で過剰な試験を避け、本当に必要な信頼性を効率的に検証することを目指します。

MIL-STD-810は定期的に改訂されており、2024年時点での最新版はMIL-STD-810Hですが、一つ前のMIL-STD-810Gも依然として広く参照されています。

3.MIL-STD-810における主要な防水・耐湿関連試験メソッド

MIL-STD-810は、多数の試験メソッド(Method)で構成されています。

ここでは、防水・防塵・耐湿・耐腐食性に関連する主要なメソッドを、その目的と内容とともに詳述します。

- Method 506.6 Rain(降雨):

- 目的: 降雨、噴霧、滴下する水に対する保護性能を評価する。単なる防水だけでなく、雨による視認性の低下、通信への影響、レーダー性能の劣化なども評価対象となる。

- 主な手順:

・Procedure I – Dripping(滴下): 主に屋根のない場所での保管・運用中の保護を想定。毎時280リットル/m²以上の水を、様々な角度から機器に滴下させる。

・Procedure II – Water Spray(噴霧): Procedure Iよりも強い水の噴霧をシミュレートする。

・Procedure III – Driving Rain(風雨): 最も過酷な試験。最低でも18m/s(約65km/h)の風を伴いながら、規定の降雨量(毎時100mm以上)の水を機器に吹き付ける。風速や降雨量はテーラリングにより変更可能。

- Method 512.6 Immersion(浸漬):

- 目的: 水没(浸漬)に対する防水性能を評価する。河川を渡る、水中に落下するなどの状況をシミュレートする。

- 主な手順:

機器を水槽に沈め、規定の水深と時間、水温で試験を行う。一般的な基準は水深1mで30分間だが、テーラリングによってより深い水深(例: 潜水装備なら数十メートル)や長い時間での試験も可能。試験前後の機器の温度差が、内部への水の吸い込み(呼吸作用)を引き起こすことも考慮される。

- Method 507.6 Humidity(湿度):

- 目的: 高温多湿の環境が機器に与える物理的・電気的影響を評価する。金属部分の酸化・腐食、絶縁性能の低下、材料の膨張・変質、結露による短絡(ショート)などを検証する。

- 主な手順:

高温(最大60℃)と高湿度(最大100% RH)の環境を、数日間にわたって周期的に変化させる(自然サイクルまたは加湿サイクル)。これにより、温度変化に伴う内部結露の発生を促進する。

- Method 509.6 Salt Fog(塩水噴霧):

- 目的: 塩分の多い海洋環境や沿岸地域での使用が、機器の金属部品や保護コーティングに与える腐食の影響を評価する。

- 主な手順:

5%の塩化ナトリウム溶液を霧状にして、高温(35℃)の試験槽内で機器に24時間噴霧し、24時間乾燥させるサイクルを2回(合計96時間)繰り返す。試験後、腐食の発生状況や電気的・機械的な機能劣化を評価する。これはNEMA 4Xの耐腐食性評価よりも一般的に厳しいとされる。

- Method 510.6 Sand and Dust(砂塵):

- 目的: 砂漠や乾燥地帯での運用を想定し、微細な塵(Dust)や比較的大きな砂(Sand)の粒子が、機器の内部に侵入したり、可動部やコネクタを詰まらせたり、表面を摩耗させたりする影響を評価する。

- 主な手順:

・Procedure I – Blowing Dust(粉塵): 規定の粒子サイズと濃度の塵を、高温(例: 60℃)の環境下で、規定の風速(1.5~8.9 m/s)で6時間以上吹き付ける。

・Procedure II – Blowing Sand(砂): より大きな砂粒子を、より高速の風(例: 29 m/s)で、各面に対して90分以上吹き付け、摩耗や閉塞の影響を評価する。

- Method 521.4 Icing/Freezing Rain(着氷・氷雨):

- 目的: 寒冷地で雨や霧が凍りつき、機器の表面に着氷する現象を評価する。アンテナの性能劣化、可動部の凍結、氷の重量による構造的ストレスなどを検証する。NEMA 3Sの氷結試験と類似の思想を持つ。

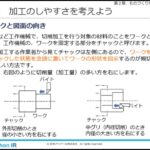

4.MIL規格評価のプロセス

MIL規格への適合を謳うには、単に試験を実施するだけでは不十分で、テーラリングの思想に基づいた体系的なアプローチが求められます。

- LCEP(Life Cycle Environmental Profile)の作成: 製品がその生涯(輸送、保管、運用など)で経験するであろう環境条件を詳細に分析・文書化する。

- 試験計画のテーラリング: LCEPに基づき、MIL-STD-810の中から適用すべき試験メソッド、手順、パラメータ(温度、湿度、時間、風速など)を具体的に決定し、試験計画書を作成する。

- 試験の実施: テーラリングされた計画に基づき、試験を実施する。

- 評価とレポート: 試験結果を分析し、要求仕様を満たしているかを評価。詳細な試験レポートを作成する。

民生品では、メーカーが「MIL-STD-810G準拠」と記載することがありますが、どのメソッドのどの手順を、どのようなパラメータでクリアしたのかが必ずしも明記されていないことがあります。例えば、「落下試験に準拠」とだけ書かれていても、その高さや回数、落下させる面の指定などが不明な場合があります。そのため、消費者はその謳い文句の具体的な内容を吟味する必要があります。

5.MIL規格とNEMA/IP規格の根本的な違い

| 項目 | NEMA / IP 規格 | MIL規格 (MIL-STD-810) |

| 思想 | 分類(Classification) 定められた等級に製品を分類する。 |

信頼性実証(Reliability Demonstration) 実環境を模した試験で信頼性を実証する。 |

| 試験条件 | 固定的・標準化 等級ごとに試験条件は一律。 |

柔軟・テーラリング 製品の用途に応じて試験内容を「仕立てる」。 |

| 評価範囲 | 主にエンクロージャの保護性能。 | 機器全体の運用性能と生存性。 (衝撃、振動、温度、高度なども含む) |

| 適用 | 自己認証または第三者認証。 主に産業用・商用。 |

自己宣言が主(民生品)。 軍事調達では政府による検証。 |

| コスト | 比較的低い。 | テーラリングと試験の複雑さから高コストになりがち。 |

端的に言えば、NEMA/IPが「製品がどのレベルの保護性能を持っているか」を示す静的な「等級」であるのに対し、MIL規格は「製品が特定の過酷な環境シナリオを生き抜いて機能し続けられるか」を検証する動的な「実証」と言えます。

次回は、NEMA規格とMIL規格のどちらを選ぶかという点について解説します。

《この記事の執筆者》

《この記事の執筆者》

鈴木崇司 講師

神上コーポレーション株式会社 代表取締役

開発QCDの最適化を追求する「匠のコンサルタント」として豊富な実績。

設計の上流工程のみならず、製造フェーズまで含めた技術支援が可能。

(※神上コーポレーションのWEBサイトはこちら)