3分でわかる 化学物質DMEとDMFの違いは?構造・極性・用途など比較解説

DME(ジメチルエーテル)とDMF(ジメチルホルムアミド)は略称が酷似しており、有機溶剤として利用可能という共通点もありますが、別の化学物質です。

本記事では、DMEとDMFの違いをわかりやすく解説します。

1.DME(ジメチルエーテル)とDMF(ジメチルホルムアミド)

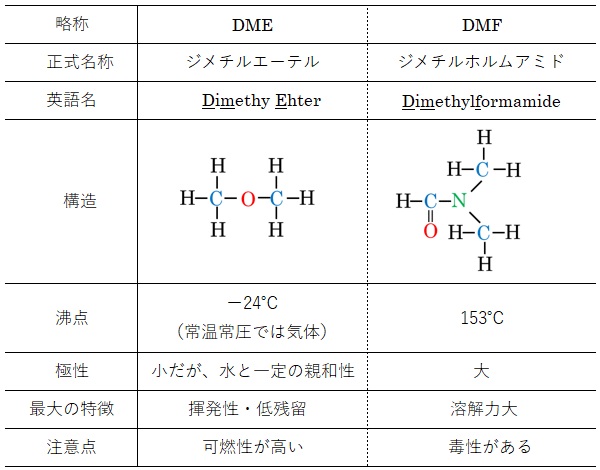

表1はDMEとDMFを比較したものです。

DMEはエーテル類、DMFはアミド類に属する全くの別の化学物質です。

【表1 DMEとDMFの比較】

まず、両者には沸点に大差があります。

DMEは沸点が-24℃であり、常温・常圧では気体です。このためDMEは溶剤としては加圧下で液体の状態で利用されます。この点が、使用後の除去が簡単というDMEの最大の特徴にもつながります。

他方、DMFは153℃という高い沸点を有しています。このため使用後の完全除去にやや難があります。

また、DMEは極性小でDMFは極性大と対照的です。ただ極性小のDMEにも水との一定の親和性があります。この点は、後述の通り、抽出溶剤として有効です。

DMFの最大の特徴は、通常の溶剤には不溶な極性物質の溶解力が非常に高い点です。これも後述します。

なおDMEでは可燃性が高い、DMFでは毒性があるという点にご注意ください。

2.抽出溶剤としてのDMEの特性

DMEは特徴である揮発性・低残留性に加えて水との一定の親和性も有するため、油分と水分の両者を含む固形原料から油分を抽出する際には、既存溶剤のヘキサン(沸点69℃で、水との親和性無し)より有利です。表2をご覧ください。

【表2 油分と水分の両者を含む固形原料からの油分抽出】

| 溶剤 | ヘキサン | DME |

| 水存在下の抽出 | 困難 | 可能 |

| 油分抽出前の水分除去 | 必要 | 不要 |

| 油分と溶剤との分離 | 時間を要す | 容易 |

ヘキサンでは、固形原料中に水分が含まれていると油分と接触できないため、油分を抽出する前に水分を除去(乾燥)する必要があります。

一方、DMEでは水分除去なしで直接抽出することが可能です。微細藻類等に含まれる油分を回収する際に、この特性が有効だと報告されています。詳しく知りたい方は下記別コラムもご参照ください。

[※関連記事:3分でわかる ジメチルエーテル(DME)の基礎知識 [構造式・特徴・用途など] ]

3.DMFの高溶解力

DMFが高い溶解力を持つ事例を以下に紹介します。

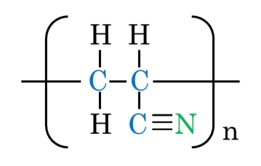

(1)ポリアクリロニトリルの溶解

図1に示す構造の「ポリアクリロニトリル」というポリマーがあります。「PAN」の略称で知られる高極性のポリマーであり、炭素繊維の原料として使用されています。

このポリアクリロニトリルは難溶性ポリマーでもありますが、DMFはこれを溶解することが出来ます1)。

【図1 ポリアクリロニトリル】

(2)塩化リチウムの溶解

無機塩は水以外の溶媒にはほとんど溶解しません。塩化リチウム LiClはその代表格の無機塩です。

この塩化リチウムに対し、表3に示すように、DMFは有機溶剤の中でメタノールやエタノールを大きくしのぐ高い溶解力を示します2)。

このためDMFにはLiイオン電池用電解液の溶媒として使える可能性もあります3)。

【表3 塩化リチウムの溶解度】

| 溶媒 | 溶解度 (g/100g溶媒,25℃) |

| 水 | 83.0 |

| メタノール | 0.7 |

| エタノール | 0.1 |

| DMF | 3.8 |

DMEとDMFは、以上のような各々の特異な溶解力を念頭に置いて、識別していただければと思います。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 N・A)

《引用文献、参考文献》

- 1) Polymer Handbook 4th Edition, Wiley(2003)

- 2) CRC Handbook of Chemistry and Physics. 105th edition, CRC Press(2024)

- 3) 若松英彰ら, 「DMFを溶媒とするLiイオン電池用高濃度電解液中のLiイオン溶媒和構造とその電気化学特性」, 溶液化学シンポジウム講演要旨集39, 43(2016)