生分解性プラスチックの基礎知識 [初心者用ミニマム解説]

プラスチックによる環境汚染を解決する手段として、生分解プラスチックの研究開発が1970年代から本格化し、現在も進行中です。本記事では、生分解性プラスチックに関する基本事項を解説します。

目次

1.生分解性プラスチックとは

「生分解性プラスチック」(biodegradable plastic)とは「自然界に生息する微生物によって分解し、最終的には水と二酸化炭素にまで転換されるプラスチック」と定義されます。

「バイオプラスチック」「バイオマスプラスチック」との違いは?

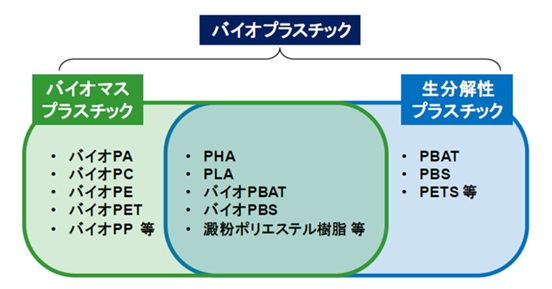

「生分解性プラスチック」に関連する用語として「バイオプラスチック」と「バイオマスプラスチック」がありますので、紛らわしいかもしれません。図1は相互の関係を示したものです。

【図1 生分解性プラスチックおよび関連用語の関係1)】

| 略称 | 正式名 |

| PA | ポリアミド(ナイロン) |

| PC | ポリカーボネート |

| PE | ポリエチレン |

| PET | ポリエチレンテレフタレート |

| PP | ポリプロピレン |

| 略称 | 正式名 |

| PHA | ポリヒドロキシアルカノエート |

| PLA | ポリ乳酸 |

| PBAT | ポリブチレンアジペートテレフタレート |

| PBS | ポリブチレンサクシネート |

| PETS | ポリエチレンテレフタレートサクシネート |

「バイオマスプラスチック」が、原料がバイオマスに由来することを示すのに対して、「生分解性プラスチック」は製品の生分解性に焦点をあてたものです。

バイオマスプラスチックであると同時に生分解性プラスチックであるものも多数存在する一方で、バイオマスプラスチックでも生分解性がないプラスチックや、原料がバイオマスではなく石油であって生分解性を有するものもあります。

「バイオマスプラスチック」と「生分解性プラスチック」の総称が「バイオプラスチック」です。

[※関連記事:バイオプラスチックの生産の実情とは?普及に向けた課題は? ]

2.ポリ乳酸等の生分解は2段階で進行する

生分解性プラスチックで留意すべき点は、この分類に属するプラスチックの全てが地中や水中で短期間に分解する訳ではないということです。

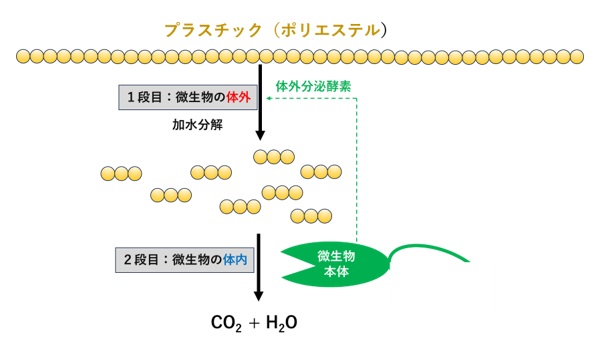

代表な生分解プラスチックであるポリ乳酸(PLA)やポリヒドロキシブチレート(PHB)等のポリエステルにおいては、図2に示すように生分解は2段階で起こります。

- 1段目: 微生物体外で、微生物が分泌する酵素によって、ポリエステルを微生物が体内に取り込める大きさ(オリゴマー)にまで加水分解される。

- 2段目: 微生物体内で、取り込まれたオリゴマーサイズのポリエステルを二酸化炭素と水にまで分解する。

【図2 生分解性プラスチック(ポリエステル)の分解の模式図】

まず1段目の加水分解が起らなければ、生分解は進行しません。従って、1段目の加水分解が常温では起こりにくくて高温を必要とするタイプの生分解性ポリマーでは、地中や水中に置かれただけでは生分解がほとんど起こらないことになります。その典型がポリ乳酸であり、自然界では殆ど分解されないと報告されています。

[※関連記事:生分解性プラスチックの生分解速度《鍵を握る加水分解》 ]

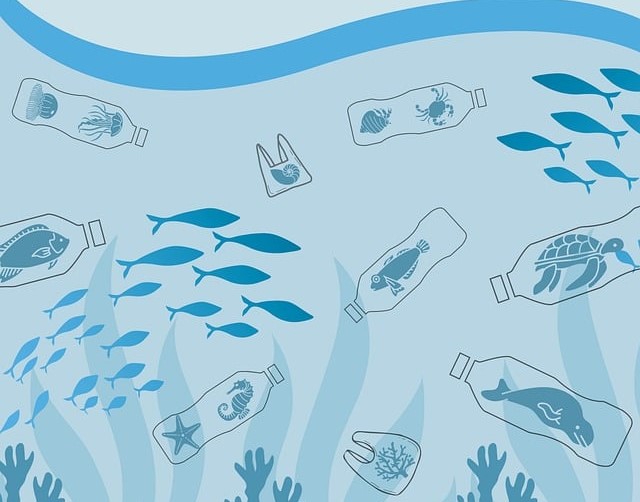

3.自然環境へのプラスチック廃棄の現況

生分解性ポリマーの研究開発の背景には、自然環境へのプラスチックの廃棄が深刻な水準に達していることがあります。世界のプラスチック生産量は2023年で4億1380万トンに達しました2)。

一方で、適切に処理されず自然界に廃棄されているプラスチックの量は5210万トン/年と推定され、開発途上国からの排出が特に多いとの解析結果が、英国リーズ大学から昨年報告されています3)。

4.生分解性プラスチックの役割

プラスチック廃棄への対策の基本は「3R」(Reduce=削減, Reuse=再利用, Recycle=リサイクル)です。

自然環境に廃棄しないことが最も重要です。3Rを徹底しても廃出を防ぎきれないプラスチックが一部あった場合に、それによる環境への影響を軽微に留めるというのが生分解性プラスチックの役割と言えます。

生分解性プラスチックだから捨てても問題なしという考えは誤りであり、有害です。

生分解性プラスチックは地球環境を守る上での3Rの補完手段と見るべきでしょう。

[※関連記事:廃プラスチックリサイクルの課題《SDGsと3Rから考える》]

5.生分解性プラスチックの分類と構造

生分解性はその由来により、微生物生産系・天然物系・化学合成系に分類することができます。それぞれの代表的なプラスチックとその構造を表1に示します4)。

酸素含有量が比較的高く、酵素によって加水分解可能な構造を有するという共通点があることが分かります。

【表1 生分解性プラスチックの分類およびその代表例4)】

![生分解性プラスチックの分類およびその代表例微生物生産[ポリヒドロキシブチレート(PHB)/ポリヒドロキシブチレート/ヒドロキシヘキサノエート共重合体(PHBH)]、天然物系[デンプン/セルロース/キトサン/酢酸セルロース(CA)]、化学合成系[ポリ乳酸(PLA)/ポリブチレンサクシネート(PBS)/ポリグリコール酸(PGA)/ポリビニルアルコール(PVA)]](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/biodegradable-plastic_basic_01_what-are-biodegradable-plastics03-3.jpg)

6.まとめ

以上、今回は生分解性プラスチックの基礎知識を説明しました。

生分解性プラスチックは、環境負荷の軽減に寄与する素材として注目されています。海洋プラスチックごみ問題やマイクロプラスチックによる生態系への影響が深刻化する中、その導入は持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となります。しかし、分解には特定の条件が必要であり、すべての環境下で即座に分解されるわけではないため、適切な使用と処理が求められます。

今後、関連技術の進展とともに、生分解性プラスチックの有効活用が進み、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。

次回は、生分解性プラスチックの製法について、上記の「微生物生産系」「天然物系」「化学合成系」の分類別に解説します。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 N・A)

《引用文献、参考文献》

- 1) 経産省他, バイオプラスチック導入ロードマップ

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/008_s05_00.pdf - 2) Plastics Europeのwebsite

https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-fast-facts-2024/ - 3) Joshua W. Cottom etc., A local-to-global emissions inventory of macroplastic pollution, Nature 633, 101–108 (2024)

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07758-6 - 4) 生分解性プラスチックの開発と市場, シーエムシー出版(2024) 等を参考に作成