【早わかりポンプ】海水淡水化に活躍するポンプ|逆浸透法(RO)に用いる高圧ポンプと低コスト化

地球上に存在する水の総量は約14億キロ立方メートルありますが、そのうち淡水が占める割合は約2.5%程度です。しかも淡水のほとんどは、氷河・氷山に固定されるか、地下の帯水層に蓄えられており、河川や湖沼に存在する利用しやすい地表水は淡水のなかのわずか0.4%程度にすぎません。

近年、地球温暖化影響によるものと考えられる気候変動により激甚化する豪雨による水害が問題となる一方で、地域によって干ばつによる水不足が深刻化しています。また発展途上国においては人口増と工業用水使用量の増加により水需要が急速に増えています。

今回の記事では、水不足問題解消のための手段の一つとして期待される海水淡水化(Desalination)の技術のうち、逆浸透法(RO法)に用いられる高圧ポンプについて紹介します。

1.海水淡水化の方法

海水淡水化には、大きく次の2つの方式があります。

(1)蒸発法

海水を熱して蒸発させ、その蒸気を冷却凝縮することにより淡水を取り出す方法です。

この方法では、海水取水ポンプ、循環ポンプなど多くのポンプが使用されます。

蒸発法には、「多重効用式蒸発法(MED)」と「多段フラッシュ法(MSF)」の2つの方式があります。

いずれも蒸発させる段階で大量の熱エネルギーと電力が必要となり、温排水の排出もあって環境負荷影響が大きいというデメリットがあります。

蒸発法は化石燃料エネルギーに余裕のある中東諸国に多く採用されており、火力発電所や石油精製施設と併設されるケースが多いですが、今後世界的には(2)の逆浸透法が主流になっていくものと考えられます。

(2)逆浸透法(RO)

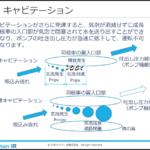

逆浸透膜(=RO膜, Reverse Osmosis Membrane)という特殊な薄い半透膜を用いる方式です。

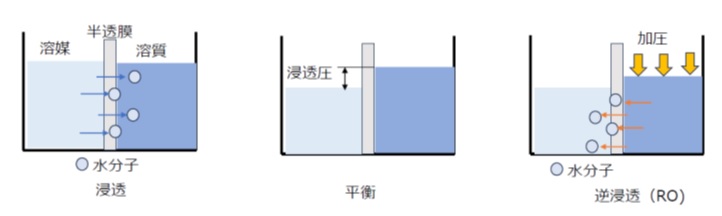

半透膜は海水中の塩分はほとんど通過させず、水分子は自由に通過することができる性質を有しています。半透膜の片側に溶媒である淡水、反対側に溶質である海水を満たすと、淡水側から水分子が海水側に浸透して海水濃度が薄められます。海水(溶質)側にある圧力をかけると、淡水(溶媒)側からの水分子浸透が止まり平衡状態になり、このときの圧力を「浸透圧」といいます。

浸透圧よりも高い圧力をかけると、海水(溶質)側から淡水(溶媒)側へと水分子が移動して、海水から淡水を取り出すことが可能となります。これを「逆浸透」といいます。

【図1 逆浸透法】

逆浸透法は、蒸発法に比較するとエネルギー消費が少なく環境負荷も小さいというメリットがあります。

日本国内の大規模な海水淡水化施設が福岡市と沖縄県北谷町にありますが、いずれの施設も逆浸透法です。

2.逆浸透法(RO)に用いられるポンプ

現在実用化されているRO膜を用いた逆浸透による海水淡水化に必要な圧力は6MPa程度です。

この必要圧力に配管損失や余裕を見込むと、ポンプに要求される吐出し圧力は7MPa程度となり、高圧ポンプが必要となります。

海水淡水化の施設容量が1日5,000m3未満の場合は、容積形ポンプが用いられます。

施設容量が1日5,000m3以上になると、ターボ形ポンプの一つである多段渦巻きポンプが用いられます。

容積形、ターボ形のポンプ分類については「【早わかりポンプ】ポンプの基本原理と分類」をご参照ください。

3.逆浸透法(RO)における省エネルギー・低コスト化

逆浸透法は、蒸発法に比較すればエネルギー消費量や環境負荷は小さいですが、造水した淡水を多くの人々が利用できるようにするためには、水道料金をなるべく廉価に設定可能にすることが重要となります。そのためにはROによる淡水化のランニングコストを低減する必要があります。

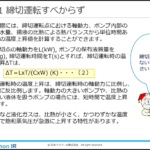

逆浸透法では、RO膜へ供給される海水のうち30~40%がRO膜を通過して淡水化され、残りの60~70%はRO膜ではじかれて濃縮海水(ブライン)となって排出されます。つまり、エネルギーを使ってポンプで高圧にした海水のうち淡水にできるのは3,4割ということになります。

そこで、そのまま海水に戻して捨てると無駄になる高圧ブラインを利用して、ポンプの流量、圧力、あるいは軸動力のいずれかを低減させることが出来ると省エネルギーとなり、ランニングコストの低減に繋がります。

そのための技術的手段・方法として、

- ペルトン水車によるポンプ軸動力低減: ブラインのエネルギーを動力として回収する方式

- ターボチャージャによる圧力低減: ブラインのエネルギーを圧力の形で回収する方式

- 高圧ポンプの流量低減: ブラインのエネルギーを流量の形で回収する方式

が挙げられます。

詳細は別記事「完全特性と動力回収タービン」で解説していますので、併せてご参照ください。

ということで今回は、水不足問題解消のための有力な手段である海水淡水化とRO膜法で用いられる高圧ポンプについて解説しました。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・Y)