鋳造とは?初心者向けに種類・特徴などの必須知識をわかりやすく解説

鋳造は、奈良の大仏をはじめ、かなり古くから広く製造現場などで使用されている加工技術です。

また、現在でも、モノづくりを支える根幹となる技術です。

今回は、そもそも「鋳造」とは何か?また、どのような分類(種類)があるのか等、最低限押さえておきたい必須前提知識を説明します。

目次

1.鋳造とは?(基本的な工程と特徴)

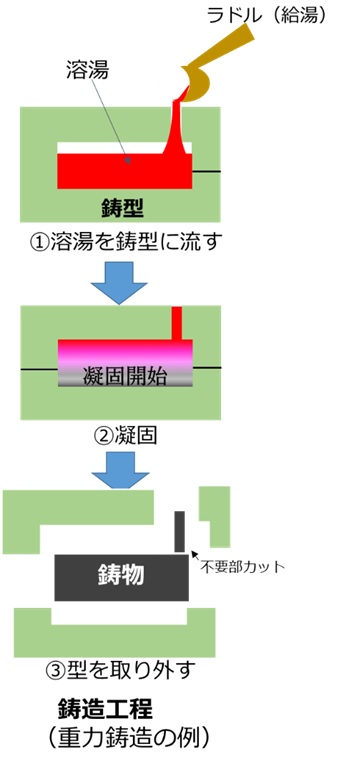

【図1 鋳造】

「鋳造」(ちゅうぞう)は、一般に以下のステップ(工程)で加工します。

① 溶湯と鋳型への流し込み

まず、金属を溶かし(「溶湯」;ようとう)、製品と同形状の空洞を持つ型(鋳型)に流し込みます。

② 冷却・凝固

その後、鋳型に流し込んだ金属を冷却し凝固させます。

③ 取り出し(取り外し)

凝固した金属を型から取り出し、製品が完成します。

また、鋳造によって作られた製品を、「鋳物」(いもの)と呼びます。

鋳造は、金属を液体にして(溶湯)、その後、鋳型内部で固める(凝固)という[液相⇒固相]への相変態を伴う加工法のため、次のような特徴(メリット・デメリット)があります。

鋳造のメリット

- 材料選択の自由度が高い: 使用できる材質は幅広く、溶融可能な金属であれば基本的になんでも使用可能。

- 大きさの自由度が高い: 数グラムの小物から、大仏まで。大きさに制限がない。

- 形状の自由度が高い: どのような形状でも、鋳型が製作できれば加工が可能。

- 生産数量の自由度が高い: 1個から数千万個までの生産に対応可能。

鋳造のデメリット

- 液相から固相に変態するときの収縮が大きい: 収縮に伴う「引け巣」と呼ばれる鋳造欠陥が発生し易い。

- 後加工が必要: そのまま製品として使えない場合が多い。後加工として切削などで精度を出す必要あり。

2.鋳造の分類・種類

鋳造技術は、さまざまな観点から分類が行われ、会社によって分類の方法が異なることが多いです。

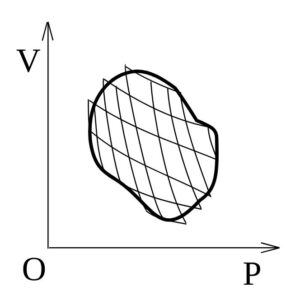

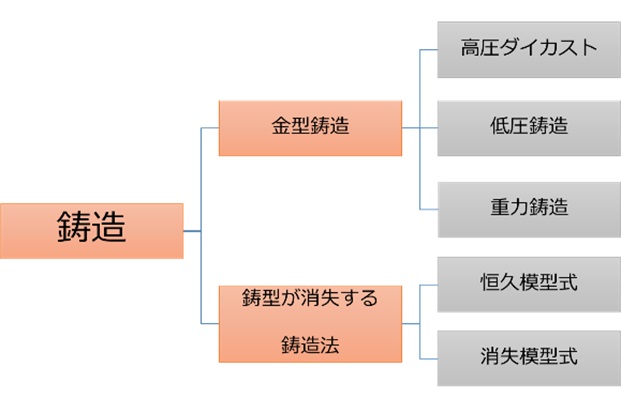

今回は、鋳型の特性の観点から分類したものを下図に示します。

【図2 鋳造の分類】

鋳型の特性による分け方としては、「金型鋳造法」と「鋳型が消失する鋳造法」に大別されます。

(1)金型鋳造法

鋳型が恒久的に(繰り返し)使用される方式で、以下の3種類が代表的なものです。

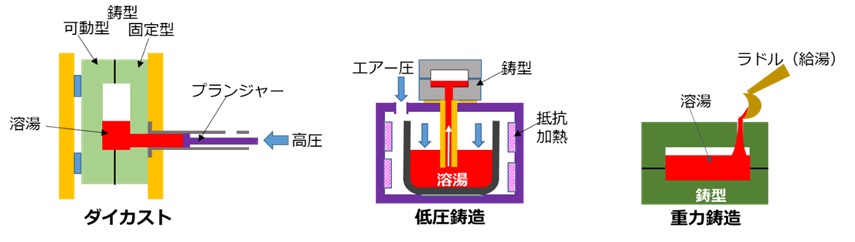

① 高圧ダイカスト(ダイカスト)

溶けたアルミニウムや亜鉛、マグネシウムなどの合金を素早く高圧で金型内に充填させ、急速に冷却凝固する方法です。

② 低圧金型鋳造

エアー圧を与えて、重力と反対方向に材料を押し上げて充填する方法です。

② 重力金型鋳造

重力を用いて、溶湯を鋳型内に上から下へ充填する方法です。

【図3 金型鋳造法の分類/種類】

(2)鋳型が消失する鋳造法

鋳物を生産するたびに鋳型が消失(破壊)する方式です。

以下の2種類が代表的なものです。

① 恒久模型式(砂型)

模型が木型などで繰り返し使用される方法です。「砂型鋳造」とも呼ばれます。

【図4 砂型鋳造(恒久模型式)の工程】

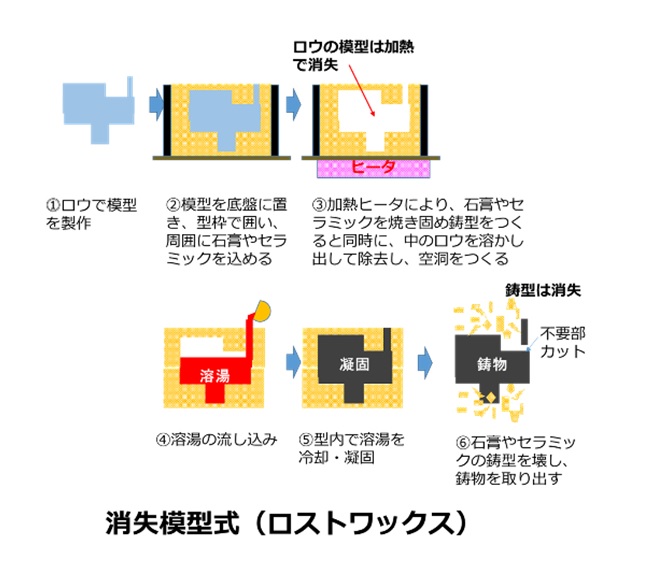

② 消失模型式(ロストフォーム/ロストワックス)

模型が鋳物を製作するたびに消失する方法です。

模型が発泡スチロールの「ロストフォーム」、ロウを使用した「ロストワックス」があります。

【図5 ロストワックス鋳造の工程】

以上、今回は鋳型の特性からみた鋳造方法の種類と特徴を中心に、鋳造の前提知識をご説明しました。

次回以降は、鋳造方法ごとの知識や実務上のポイントについて詳しく解説していきます。

(アイアール技術者教育研究所 T・I)