“鍛造加工”の基礎知識・要点まとめ解説

1.鍛造加工とは?

鍛造は文字通り「鍛え造る」と書くように、ハンマーやプレス機で金属に大きな力を加えることで成形すると同時に、金属組織の密度を高める加工方法です。

プレス加工は、せん断、曲げ、絞り加工は基本的に板厚をあまり変化させませんが、鍛造加工は金属の塊を大きい力で厚さを変化させるという点で違いがあります。

鍛造加工は、古くから日本でも高い強度が求められる刀や鉄砲などの武器などもが作られていました。

現在では、航空機の部品、自動車部品、工具や刃物など身近な製品の製造にも鍛造加工は適用されています。

2.加工方法による鍛造加工の分類

鍛造加工は、加工方法によって「自由鍛造」と「型鍛造」に大きく分けられます。

(1)自由鍛造

自由鍛造とは、型を用いずに台(金敷)とハンマーで自由に材料を成型する、昔ながらの鍛造法です。

(2)型鍛造

金型内で金属の塊(材料)を強い力で押し潰し、金型の形状を材料に転写する加工法です。

「密閉鍛造」「半密閉鍛造」「閉そく鍛造」などの種類があります。

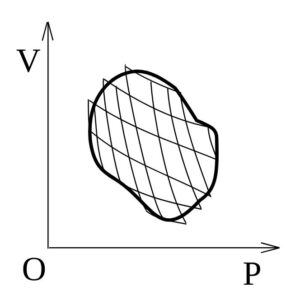

(※下記3.で紹介する図は、「密閉鍛造」の図を示します。)

(3)その他

自由鍛造と型鍛造の他に、「回転鍛造」「溶湯鍛造」などの加工方法もあります。

[※関連記事:鍛造の種類と鍛造機械]

3.加工温度による分類

鍛造加工は、加工温度によって大きく「熱感鍛造」と「冷間鍛造」とがあります。

(1)熱間鍛造

熱間鍛造は、金属が再結晶する温度(約1200度程度)に一度熱してから行う鍛造法です。

熱間鍛造の場合、複雑な形状であっても強度を確保しやすい点がメリットとして挙げられます。

但し、金属に熱をかけて加工するため、精度のバラツキが出てしまい、高精度な鍛造部品が必要な場合は、後工程で切削加工などにより仕上げる追加工程が必要な場合が一般的です。

熱間鍛造は、一般に大型製品に適用されます。

熱間鍛造品は、強く信頼性があり、比較的安価に製造できる特徴があるため、あらゆる産業を支える機械の素形材部品に使用されます。

【図1 熱間鍛造の説明】

(2)冷間鍛造

熱間鍛造が再結晶温度以上で鍛造を行うのに対し、再結晶温度以下の常温で行う鍛造を冷間鍛造と呼びます。

金属に熱をかけず常温で加工するため、精度のバラツキが小さく、仕上がりの寸法精度が熱間鍛造より優れている点がメリットです。

そのため、後工程での切削などの仕上げ加工が不要または、最小限に抑えることができます。

一方で冷間鍛造は他の加工法に比べ、極めて高い圧力が作用することになり、型材には鍛造加工圧力以上の圧縮応力に耐える強度と安定した靱性が必要となります。

冷間鍛造は、大量生産品かつ小さな部品(ねじ、ボルト、ナットなど)に向いた鍛造法です。

【図2 冷間鍛造の説明】

なお、冷間鍛造と熱間鍛造の中間で、約300~850℃の温度でワークを加熱して成形を行う「温間鍛造」という分類もあります。

[※関連記事:冷間鍛造・熱間鍛造・温感鍛造のメリット・デメリット ]

ということで、今回のコラムでは最低限押さえておきたい「鍛造加工の基本」についてまとめました。

(アイアール技術者教育研究所 T・I)