NVHと感応評価

1.NVHとは?

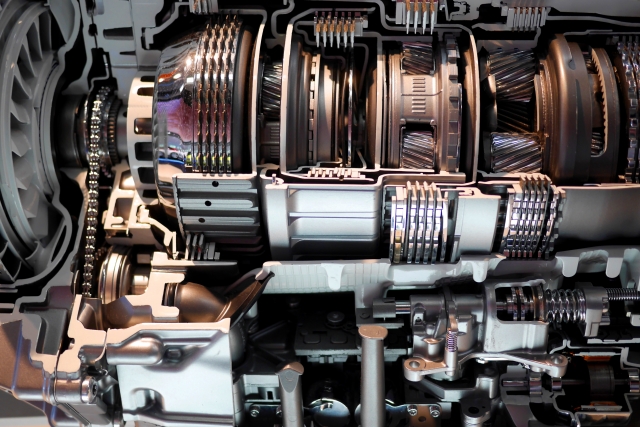

「NVH」とは、”Noise, Vibration, Harshness“(騒音、振動、不快感)を表します。

例えば、車両評価において、運転者を含む乗員の快適性の評価項目として使われます。

開発評価で重要なアプローチは、可視化と数値化です。例えば、測定結果あるいはシミュレーション結果に、判定基準があれば目標達成度が分かります。

NVHのNV(ノイズやバイブレーション)については、ただ単にその大きさだけでなく、特性(周波数特性など)も含めて不快感との相関が比較的に分かっている部分もありますが、NVHのもう一つH(ハーシュネス)については、評価自体の工夫が必要です。なぜならば合格レベルを、ユーザーの感性との相関を考えて決めなければならないからです。

[※関連記事:車のユーザーエクスペリエンス(UX)とデザイン要素 ]

2.感応評価 or 官能評価?

ハーシュネスの評価では、計測値の評価の替わりとして感応評価という手法が用いられる場合があります。

「カンノウ」の漢字は、「感応」か「官能」かでは、「感応」が一般的ですが、「本能的に心地良いか」だから「官能」だという意見もあります。

音もそうですが、同じ音を聞いても、サウンドと感じるか、ノイズと感じるか、あるいは不快レベルであるかどうかには個人差があります。

感応評価の例を説明します。

まずは不快感にレーティング(例えば5段階のランク分け、数値化)を行います。

次にエキスパートと認定された複数メンバー(例えば、5人)が、評価を行い、評価されたレーティング値の平均値や最低値を出し、基準値をクリアしていればOKとなります。

(スポーツの採点競技では、極端な判定の影響を回避するため、複数審判における最低点と最高点は、カットするというようなことを行なう種目もありますが…)

3.技術者にネーミングセンスが問われる?「音」の表現方法

通常では出ない不快な音を「異音」と呼ぶことが有ります。通常では音が無い状態に対して単独で発生する異音は、それを指し示すことは容易です。「この音です」とか「異音がします」で済みます。

一方、他の作動音と混ざっている場合は、いささか微妙です。複数の人間が聞いて、「今、出てますよね」「・・・みたいな音です」「あっこれですね」などと会話をしても、実のところ「はっきり分からない」という場合があります。

だいたいは擬音や、例えで表現しますが、それでも分かりません。表現力が試されます。(通常、技術者は「だいたい」とか「若干は」などと言うと、「文学的表現をするな、数値で言え」と言われますが・・・)

報告書への記載や議論のため、カチカチ音、ジージー音、ギューギュー音など異音に名前を付けますが、音を誰もが「これか!」と分かるようにカタカナで表すというのは難しいですよね。

(ワンワンも、アメリカ人が聞くとバウバウですから)

技術者には、時としてネーミングのセンスも必要とされますね。

(アイアール技術者教育研究所 H・N)