「事実上の標準」とは? VTR・PC・スマホの事例から学ぶ《デファクト標準の基礎知識①》

「デファクト標準」(デファクトスタンダード)って何でしょう?

デファクトスタンダードといってもその生い立ちにはいくつかの道筋があります。

本記事では身近なデファクトを例にとって、どのようにしてデファクトスタンダードとなっていったか、その経緯・歴史を振り返りつつご説明したいと思います。

目次

1.デファクトその1:『事実上の標準』とは?

デファクト標準には、商品の機能、性能が市場に受け入れられ、市場競争の中でも淘汰されずに大きなシェアを獲得し、『事実上の標準』となったものがあります。

例えば、VHS、Windowsパソコン、スマートホン等があります。

ここでは、前記のVHSとパソコン、スマートホンを例に取り上げ、デファクトを獲得する決め手となったものは何かを考えていきたいと思います。

2.VHSデファクトへの経緯

(1)VTRの黎明期

1950年代、家庭用テレビの普及に伴って、テレビ画像を録画したいといったニーズが生まれました。

こうしたニーズは先ずは放送用、次に教育用、工業用、そして家庭用と裾野を広げていきました。

VTRの製品化は1956年、アンペックス社によるビデオテープレコーダー「AmpexVRX-1000」が最初でした。当時の金額は5万ドル(360円/ドル)と高額であり、この商品はテレビ局などが主たる顧客でした。

日本でもアンペックスから遅れること3年後、芝電機(現日立国際電気)と、日本電気がアンペックス互換機を商品化しました。当時見込まれていたVTRの巨大市場である家庭用をVTRの実現を目指し、東芝、ソニー、日本ビクター(現JVCケンウッド)、松下電器(現パナソニック)、芝電機などから低価格化を目指し、ヘッドの改良技術が開発されました。

しかし、放送局用に既に大量に導入されていたアンペックス機との互換性が求められたため、各社とも改良技術の商品化を断念した経緯がありました。1964年に開催された東京オリンピックを契機に、NHKが国産のアンペックス互換機を大量(30台)に国内メーカーへ発注しました。この東京オリンピックに向けたVTR対応で、東芝、テアック、芝電機、日本電気等がスロー再生技術を開発し、世界から注目されることとなったのです。

(2)業務用VTR普及・家庭用VTR初期

昭和40年代(1965年)になると、半導体技術の進歩も相まって、記録/再生技術、ヘッド技術、テープ技術が改良され、小型化・低価格化が進みました。

VTR市場のニーズに応えるべく、家電メーカー各社からビデオテープレコーダーが発売されました。

ソニーは「CV-2000」というVTRを1965年4月に価格19万8000円で発売しました。

また海外メーカーでは、アンペックスとRCAが、1965年に独自仕様のオープンリール式モノクロVTRを1,000ドル以下で商品化しました。

このときは記録方式が統一されておらず、その統一が家庭用では必須かつ急務であるとの認識が高まったようです。日本電子機器工業会(EIAJ)では統一のための作業部会を発足させ(1967年/昭和42年)、1969年には規格合意にこぎつけました。しかし、これはモノクロの記録方式でした。

市場ニーズはカラーにシフトしていたため、カラーの規格化も1971年に行いましたが、これもまたオープンリールの規格であり、家庭用では操作性の観点からカセット化が必須でした。

そこで、ソニー、松下、日本ビクター三社の共同規格機として発表された3/4”U規格VTRが商品化されました。(1971/昭和46年)

しかし、価格が30万円以上していたため、家庭用には受け入れられず、業務用として普及しました。

(3)家庭用VTR普及期

昭和50年代には、ソニーと日本ビクターから本格的な家庭用VTRが発表されました。

ソニーは「SL-6300」を1975年(昭和50年)に発表しました。テープ装填状態がギリシャ文字のβのように見えることから「ベータフォマット」と呼ばれました。

一方、日本ビクターは「HR-3300」を1976年(昭和51年)に発表しました。日本ビクターのフォーマット方式は「VHS」(”Vertical Helical Scan”)フォーマットと称されました。後に、VHSは”Video Home System”と改められました。

いよいよここから『ベータ』と『VHS』の市場での戦いがスタートします。

SL-6300とHR-3300を比較すると、主な仕様に大差はありませんでしたが、圧倒的に違っていた点が録画時間でした。当初の録画時間はSL-6300が1時間であったのに対し、HR-3300は2時間でした。

アメリカで人気のTV番組、フットボールなどのスポーツ番組では2時間の録画が必要とされていました。後にソニーは2時間録画機を販売しましたが、このとき日本ビクターは4時間録画、6時間録画機を発売したのです。

結果的に、顧客(市場)が選んだのは長時間録画が可能な、『VHS』方式でした。

『VHS』方式が最後にデファクトスタンダードを獲得できた要因には録画時間の他に、以下の点も挙げられます。

- 『VHS』機を商品化したメーカー(『VHS』ファミリー企業)数が多かったこと

- 異なるメーカー間で記録したカセットテープの再生互換性の確保に注意を払ったこと

- 日本ビクター標準センターでファミリー企業製VTRの定期監査を行ったこと

- 日本ビクターが『VHS』ファミリー企業に標準原器を配布し、互換性確保に努力したこと

以上のエピソードから、デファクトその1:『事実上の標準』となる必要条件が少し見えてきませんか?

こうした努力であっても、技術革新には勝てません。

やがて、VHSは8㎜ビデオ、DVD、Blue Rayへとデファクトの座を譲っていきました。

3.パソコンデファクトへの経緯

パソコンのデファクトを議論する場合、採用しているOSでシェアを比較するのが妥当でしょう。

2021年、パソコンのOSシェアでは、Windowsが約70%、Macが約17%となっているようです。

(出展:StatCounter Global Stats)

したがって、パソコン市場では『Windowsパソコンがデファクトスタンダード』といってもよいでしょう。

Windowsパソコンがデファクトになるまでの経緯(歴史)はどうだったのでしょうか?

少し振り返ってみましょう。

(1)パソコンの黎明期

パソコンの登場を何時からとするかは、難しいことです。

筆者の独断と偏見で定義するならば、卓上コンピュータ、またはポータブルコンピュータをうたったものからとすることができるでしょう。つまり、個人用の小型の計算機であって、個人でも購入ができる低価格の汎用コンピュータです。

こうした定義で歴史をたどると、1975年にインテル社のマイクロコンピュータ8080を用いたマイクロコンピュータキット「Altair 8800」が、米国のMITS(Micro Instrumentation and Telemetry Systems)社から発売されました。MITS社はAltairの内部バスの仕様(S-100)を公開するオープンな設計思想をとったため、メモリや周辺制御のカードを自由に増設できました。ビル・ゲイツとポール・アレンは、このキット用のBASICインタプリタを開発し、マイクロソフト社を設立しました。これがパーソナルコンピュータの最初といえるでしょう。

IBMは、1975年に「IBM 5100 Portable Computer」を発売しました。

翌1976年には、当時ヒューレットパッカード(HP)社に勤めていたスティーブ・ウォズニアックが、モステクノロジー社の8ビットマイクロプロセッサ”6502″を用いてボードコンピュータ「Apple I」を開発。ウォズニアックは、スティーブ・ジョブズとアップルコンピュータ社を設立してこれを発売しました。Apple社も当初からオープンアーキテクチャとしました。

1977 年には数多くパーソナルコンピュータが発売されました。特に成功したのは、タンディラジオシャック社の「TRS-80」、コモドール社の「PET」、アップルコンピュータ社の「Apple Ⅱ」の3機種で、「パソコン御三家」といわれるほどヒットしました。

特に、オープンアーキテクチャをとったApple社の「AppleⅡ」はよく売れて、互換機も数多く出現しました。その結果、価格競争が激化して利益が取れなくなり、Apple社は戦略の見直しを迫られることになるのです。

(2)パソコンの成長期

1983年に、Apple社は世界で初めてGUI(Graphical User Interface)を用いた16ビットパソコン、Apple Lisaを発売しました。しかし、価格が1万ドルと高価だったため、あまり売れなかったようです。また、Appleはそれまでのオープンアーキテクチャを止め、クローズドアーキテクチャとしました。

翌年には、初代Macintoshである「Macintosh 128K」が価格2,495 ドルで発売されました。

日本では、1982年10月にNECから16ビットパソコン「PC-9801」が発売されました。

この当時のパソコンは、メーカーごとにソフトも周辺機も互換性がなく、ユーザーはとても不便を感じて使っていました。日本語が使えるNECのPC98シリーズは、日本国内で多く使われていました。

IBMから1984年に発売された「PC/AT」もオープンアーキテクチャでした。

ただしBIOS(Basic Input/Output System)の著作権は保持していました。

PC事業を行う企業はBIOSの独自開発にトライしますがその開発は困難を極め、やがて著作権料を支払ってPC/AT互換機の発売を行うようになりました。その結果、海外ではMacとAT互換機の市場に二分されました。

日本では日本語処理に独自の漢字表示機構を実装したPC98が好まれ、使用されました。

1990年にIBMがDOS/Vマシンを発表しました。これは、日本語対応のための専用ハードウェアなしにソフトウェアのみで日本語対応できるというものでした。

翌1991年には日本IBMからDOS/Vのソースコードを受け取る契約を結んだマイクロソフトからもDOS/Vの供給が始まりました。これによって、PC/AT互換DOS/Vマシンが日本のパソコンメーカから販売され、PC/AT互換DOS/Vマシンは日本におけるパソコンのデファクトスタンダードとなっていきました。これによって「PC98」はそれまでの日本での使命を終えることになっていったのです。

一方、クローズドアーキテクチャ戦略をとったApple社のMacintoshは操作性には優れていましたが、PC/AT機との市場シェアが引き離されていきました。

パソコンのデファクト化には、オープンアーキテクチャ戦略が大きく寄与したと考えられます。

マイクロソフトは、OSとして「Windows3.1」を発売し、PCの操作性を改善しました。そして「Windows95」の登場により、PCの普及は一気に加速することになります。

PC/AT互換機がやがて低価格で製造するメーカーが乱立し、過当競争となり、各メーカーは利益を上げることが困難となり、経営内容は悪化、市場からの撤退や合併・買収など、再編が相次いでいきました。そしてIBMも業績不振からパソコン事業を売却へと追い込まれていきます。

以上のことから、PCの世界においては、オープンアーキテクチャがデファクトに大きく作用したということができます。一方、オープンアーキテクチャによってメーカーも乱立し、競合も激化することになります。

(3)Windowsの歴史

今ではPCのOSはWindowsがデファクトとなっています。

マイクロソフトは、OSのデファクトを維持するためにこれまでOSをブラシアップしてきました。

Windowsの歴史をさかのぼってみましょう。

- Windows1.0(1985年リリース):

Windows1.0は最初のWindows OSです。MS-DOS上に動作するオペレーティング環境であって、複数のウィンドウを画面にタイル状に表示していました。AppleのMacintoshではOSが当初からGUI(グラフィカルユーザインターフェース)を備えていました。Windowsはこのことを強く意識してWindows1.0をリリースしました。メモリ利用の上限サイズが640KBでした。 - Windows2.0(1987年リリース):

Windows2.0ではMS-DOS上に動作するオペレーティング環境で、Windows 1.0からの主な変更点は、ウィンドウの表示がオーバーラップ(重ね表示)できるように改良されました。 - Windows3.1(1992年リリース):

Windows3.1では操作性の改良が図られワールドワイドでは1億台販売され、デファクトスタンダードといって過言ではない状態になりました。日本でも400万台以上販売されました。 - Windows95(1995年リリース):

ユーザーインターフェイスを大幅に変更。使いやすさが格段に良くなりました。 - Windows XP(2001年リリース):

Windows NT系と家庭用Windows系を統合してマルチメディア機能、使いやすさと堅牢性、安定性を兼ね備えました。 - Windows Vista(2006年リリース):

3D グラフィックを使用し、透過ウィンドウ、フリップ3Dなどの視覚効果が可能になりました。これらの視覚効果は、従来の画像処理APIであるGDIに代わってDirectXを用いて処理されるようになっており、GPUを使用するようになっています。 - Windows7(2009年リリース):

電源を入れたときの起動が早くなりました。アプリケーションの起動やウィンドウの切り替えスピードなどが大幅に改善されました。Vistaよりも軽く、低スペックのパソコンでも快適に操作できる点が特徴でした。 - Windows8(2012年リリース):

iOS や Androidでは行われていたOneDriveによるクラウドサービス対応が強化されました。Windows8ではスタートメニューがなくなりました。 - Windows10(2015年リリース):

ソフトウェアが高効率化しました。Windows8ではスタートメニューがなくなり不評でしたがWindows10では復活しました。 - Windows11(2021年リリース):

スタートメニューが再設計され、Windows 8から10まで使われたライブタイルが廃止され、アイコンのみのボタンを配置する形となりました。Windows 11のシステム要件を満たすパーソナルコンピュータは、2015年のWindows 10リリース時と同様に無償でアップグレードが可能となります。

以上のように、マイクロソフトのOS「Windows」は、デファクトを維持(顧客の満足度向上)するために、適宜アップデートを重ね、その改良は今でも継続しています。

こうした努力がデファクトスタンダードとしての信頼を高めているものと考えられます。

4.スマートホンの標準化は?

スマートホンは、2007年にApple社から登場した”iOS”を搭載したスマートホン「iPhone」によって新しいスマホの概念ができたといってよいでしょう。

2007年以前から「スマートホン」という言葉自体はあり、それに該当した製品もありました。

2002年にはGSM/GPRS対応のデータ・音声対応端末「BlackBerry 5810」、スピーカとマイク搭載、国際ローミング対応の「BlackBerry 6710/6720」が発表されました。縦長のボディの上部に液晶画面、下部にキーボードというスタイルが登場したのもこの年からでした。2006年には初めてのW-CDMA対応端末として「BlackBerry8707h」がリリースされました。

また、コンシューマをターゲットにした「BlackBerry8100」を北米で販売し、同年NTTドコモがBlackBerryのサービスを日本国内で開始しました。

2007年、「BlackBerry8800」などが販売され、無線LAN機能やGPSなどの機能が充実しユーザーが増えていきました。この年に、スマートホンユーザーは全世界で1200万人を超えたとされています。

2007年、米国で初代「iPhone」が発売された一方で、シャープ、マイクロソフト、ウイルコムの3社も共同開発してウイルコム「W-ZERO3」およびその後継機を発売していきました。これにより、スマートホン市場の主導権争いが激化していきます。

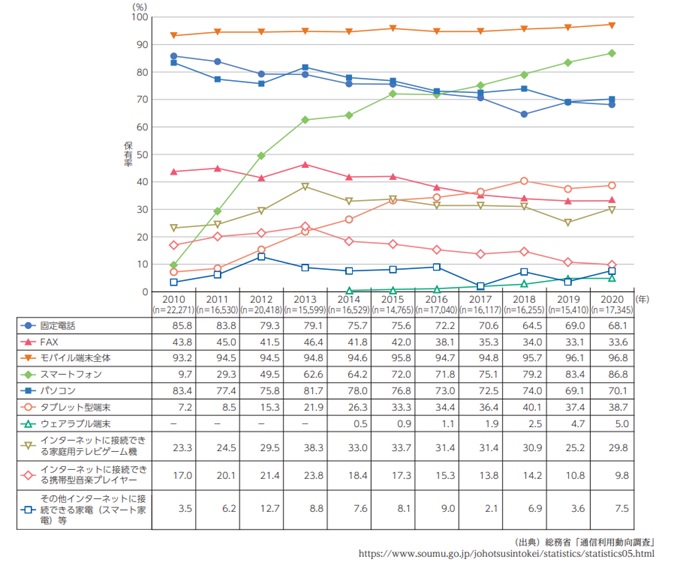

【図1 ICTサービスの利用動向(出典:総務省通信白書令和3年より)】

上図はICTサービスの利用状況です。最近11年で急速に保有率を伸ばしているのがスマートホンです。

2016年に固定電話と保有率で並び、以後は断トツの保有率となっています。

そして、イギリスに本社を置くKANTER社の調査によると、スマートホンのOSでシェアを見てみると、Android OSが50.2%、iOSが49.7%となっています。最近の5年間で見てみると、iOSがシェアを伸ばし、Android OSのシェアを奪っているようです。

現状では、iOSと、Android OSが双方ともデファクトになっているといえるでしょう。

Android OSの特徴は、端末メーカーが独自にOSをカスタムし、自社製スマートホンを販売できる点です。

iPhoneはアップル社がクローズド戦略をとっており、Appleでしか開発できませんが、Android OSスマートホンは世界中のメーカーが開発・販売できます。

どちらのOSもお互いの長所を研究し、自社の製品やOSの改良を行っています。

この努力こそが、双方のOSのシェアを支え、両者のデファクト化に貢献しているといえるでしょう。

次回は「事実上の標準」とは別タイプのデファクト標準である「フォーラム標準」についてご説明します。

(アイアール技術者教育研究所 M・O)

≪参考文献・サイト≫

- 川村俊明 「VTR産業技術史の考察と現存資料の状況」国立科学博物館発行