カム機構の基本がわかる!種類、仕組み、設計、カム線図をやさしく解説

私たちの身の回りにある多くの機械や道具には、さまざまな動きを実現するために「カム機構」が使われています。

本記事では、「カム機構とは」という基礎から、種類、仕組み、運動方向の変換の考え方、設計の要点、具体的な製品や利用例、さらに身近なものへの応用まで、わかりやすく丁寧に解説します。

目次

1.カム機構とは?

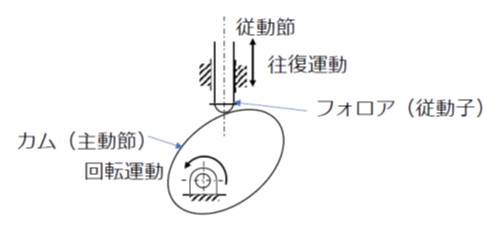

「カム機構」とは、回転運動を往復運動に変換する装置(往復運動から往復運動への変換を行う場合もあり)で、機械要素の一つです。

カム機構は、「節」や「対偶」という基本構造の理解が前提になります。以下で簡単に説明します。

2つあるいはそれ以上の要素を持ち、少なくとも他の2つの機械部分と結合している機械部分を「節」(リンク)といいます。

また、互いに接触する機械部品の幾何学表面の一対の組合せを「対偶」といいます。対偶には相対的に回転運動を行う「まわり対偶」と、直線運動を行う「すべり対偶」とがあります。まわり対偶を持つ節とすべり対偶を持つ節は接触して相対的にすべりながら原動側から従動側へ動きを伝えることができます。

適宜の輪郭を持つ原動節が回転運動を行い、接触する従動節が意図された往復運動を起こす機構を「カム機構」といい、カム機構を用いた動きの伝達を「カム伝動」といいます。

通常、従動側は点または線という単純な形状で、原動側の複雑な曲線と接触することにより意図された動きを実現するように設計します。従動側の意図された動きを実現するための曲線(輪郭)を持った原動節のことを「カム(CAM)」といいます。

2.カム機構の仕組み

カム機構は、「カム」と、カムの輪郭に沿って動く「フォロワ」(従動子)によって構成され、意図された動作を簡単に実現できるという大きな特徴があります。

一方向に回転する力を、目的に応じて異なる運動方向(上下・左右など)や往復運動へと変換できる点が、カム機構の最大の魅力です。

動作の流れ

カム機構が実際にどのように動作するかを、以下の流れで説明します。

- カムがモーターなどで回転運動を始める

- フォロワがカムの輪郭形状に沿って動く

- このときのフォロワの動きが、上下の直線運動または往復運動になる

つまり、一定の輪郭に加工されたカムが、フォロワに運動方向やストロークあるいは周期を与えることで、機械的に「意図した動き」を作り出すのです。

3.カム機構の種類

カム機構には多くの種類があり、それぞれの特性に応じて使い分けられます。

(1)平面カム

運動の軌跡が平面曲線となるカム機構を「平面カム」といい、次のような種類があります。

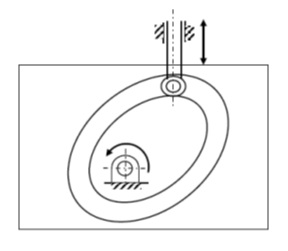

① 板カム

円盤状のカムを回転させて、フォロワが上下に往復運動する最も基本的なタイプです。

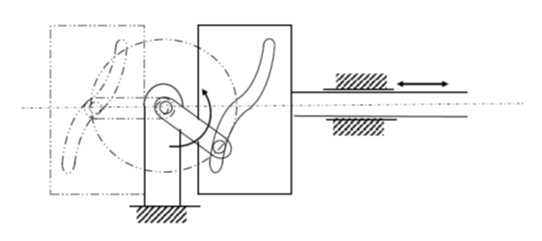

図1に板カムの基本構造を示します。

【図1 板カム】

② 溝カム

図2のように、溝にフォロワのピンをはめて運動を誘導する構造で「正面カム」とも呼ばれます。板カムのフォロワは外力(ばね、重力、など)を用いてカムに押し付ける必要がありますが、溝カムは溝によりフォロワの軌道を確保しているので外力を用いる必要が無く、「確動カム」と呼ばれる場合もあります。

板カムの外力による拘束に対し「形態拘束」といいます。高精度な制御に向いており、織機や自動組立ラインで使われます。

【図2 溝カム(正面カム、確動カム)】

図3のように、原動節は溝を持たない回転クランクとして、運動を規定する溝カムを持ったフォロワが往復運動する場合もあります。この機構を「反対カム」といいます。

【図3 反対カム】

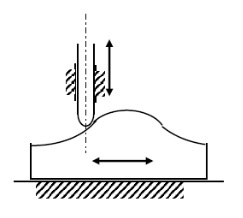

③ 並進カム

図4のように原動節も直線往復運動を行うカム機構を、「並進カム」といいます。

水平運動を上下運動に変換する場合に用いられます。

【図4 並進カム】

(2)立体カム

運動の軌跡が空間曲線となるカム機構を「立体カム」といい、円筒、円錐、球などがあります。一例として次のような種類があります。

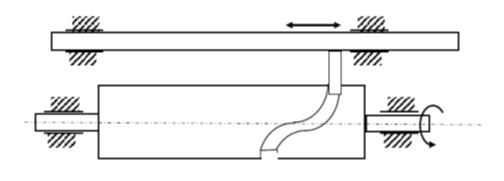

① 円筒カム

図5のように回転円筒の表面に螺旋状の溝が形成された構造で、原動節の回転軸に対して平行な従動節の往復運動を実現します。

【図5 円筒カム】

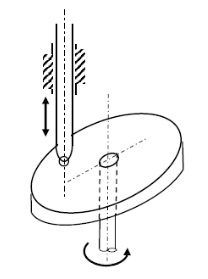

② 斜板カム

図6のように回転軸の端部に斜めに取り付けた板をカムとした構造で、原動節回転軸に対して偏心した従動節の往復運動を実現します。

【図6 斜板カム】

4.カム機構の特徴

カム機構は、以下のような優れた特徴を持っています。

- 回転運動を簡単に往復運動へ変換することが可能

- 運動方向の変換に柔軟性がある(上→下、回転→前後など)

- 確実で再現性の高い動作を実現できる

- 省スペース・高効率でコンパクトな機械設計に貢献する

- 高温・粉塵などの環境下でも確実に動作する

5.カム機構の設計のポイント

カム機構の設計では、次の点に注目する必要があります。

(1)フォロワの運動パターンの設計

目的とする動作(直線、往復、停止→急上昇など)を定義します。

(2)カムプロファイル(輪郭)の形状

意図通りのフォロワの動きを実現するために、カムの外形設計が極めて重要です。

(3)フォロワの種類

各種類の形状の特性を理解した上で用途に応じて選択します。

「突端型」はカム形状を正確に従動節に伝達することができますが、接触面積が極めて小さいため摩耗しやすい短所があります。

「ローラ形」は回転するために摩耗・摩擦が少ない利点がありますが、カム形状が複雑な場合は従動節への伝達精度が低下することがあります。

「平端型」は比較的精度よくカム形状を従動節に伝達することができます。突端型に比較すれば摩耗が少ないですが摩擦抵抗はローラ型よりも大きくなります。

図7にフォロワの種類と形状を示します。

【図7 フォロワの種類と形状】

(4)素材選びと潤滑

耐久性と滑りやすさの両立が求められます。材料の選定が重要です。

6.カム線図(カム曲線)とは?

カム機構を設計する上で欠かせないのが「カム線図」(カム曲線)です。

これは、「フォロワがどのように動くか」を時間軸またはカムの回転角度に対してグラフ化したものであり、まさに動きの設計図といえます。

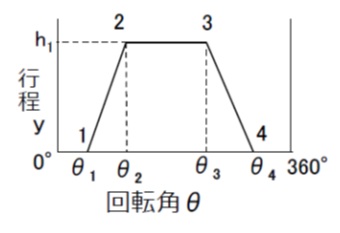

カム線図は、横軸に「カムの回転角度(または時間)」、縦軸に「フォロワの変位(位置)」をとったグラフです。つまり、カムの回転角度に対してフォロワがどこまで動いているかが一目で分かります。

カム線図で表現される運動のフェーズ

カム線図は通常、以下の4つのフェーズに分かれています:

- 上昇(上昇ストローク)

フォロワが上方向に動く段階。急に動くのか、滑らかに動くのかで形が変わります。 - 一定(ドウェル)

フォロワが一定の高さを保つ区間。上下方向の動きが停止している状態。 - 下降(下降ストローク)

フォロワが元の位置へ戻る段階。上昇と同様に、動き方に応じて曲線が変化します。 - 停止(もう一つのドウェル)

フォロワが元の位置に戻り、上下方向の動きがない区間です。

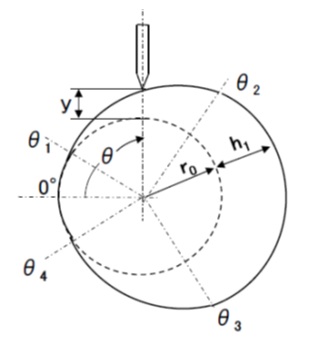

簡単な例として、図8のようなカム線図に対応する、板カムの形状を図9に示します。

【図8 カム線図(例)】

【図9 図8のカム線図に対応する板カム】

カム回転角度θ4からθ1の間は、フォロワの変位がゼロ(停止ドウェル)でカム外周形状は半径r0の円弧になります。

θ2からθ3の間は、フォロワは最大変位h1(ドウェル)でカム外周形状は半径r0+h1の円弧になります。θ1⇒θ2、θ3⇒θ4はカム線図の勾配に従ってフォロワの変位yが変化します。これをカム外周形状に展開するとアルキメデスのうずまき線(アルキメデスの螺旋)となります。半径r0の円を「基礎円」と呼びます。

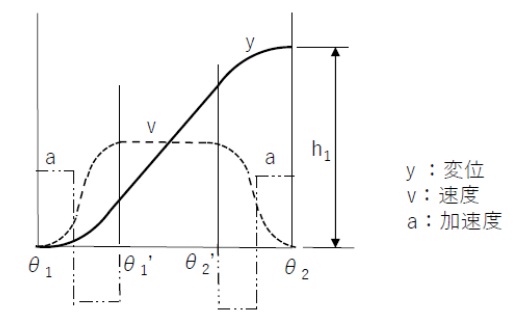

線図の変わり目(上昇・下降⇔ドウェル)では、速度が急変することにより加速度が極大となるために、カムを高速回転させた場合に、衝撃力によりフォロワが追従できなくなるなどの不具合が生じます。

そこで、たとえば図10のように θ1⇒θ2 の間を、

θ1⇒θ1’、 θ1’⇒θ2’、 θ2’⇒θ2 と分割して

θ1⇒θ1’とθ2’⇒θ2に適宜の曲線を用い、

θ1’⇒θ2’をこの曲線に接する直線とすることにより、速度の不連続性を解消して加速度の極大化を防ぐことができます。このような曲線を「緩衝曲線」または「緩和曲線」といいます。

【図10 緩衝(緩和)曲線】

代表的なカム曲線の形状

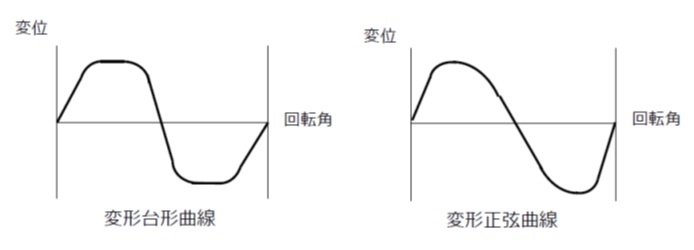

カムの輪郭(カムプロファイル)を定義するためのカム曲線の実用的に採用される形状は, 上記例の基本パターンに修正を施したもので、代表的な例として次のようなものがあります。

図11にその形状を模式的に示します。

- 変形台形曲線: 直線的な速度変化を実現することができ制御しやすく、比較的設計が容易で、適度な滑らかさを有する特徴があります。搬送機械、包装機械、工作機械の送り装置、などに用いられます。

- 変形正弦曲線: 加速度の急な変化が無いので衝撃や振動が少なく動きが滑らかで動作が静かという特徴があります。精密機器や高速回転機、静粛性を要求される機械、などに用いられます。

【図11 代表的なカム曲線】

カム線図を使ってフォロワの応答変位・速度・加速度を事前に確認することで、カム機構に要求される滑らかで自然な動作を実現することができるとともに、部品の摩耗や振動の抑制にもつながります。

このようにカム線図はカムの形状設計の根拠となる重要なツールです。

7.カム機構が使われる製品と用途

カム機構は実に幅広い分野で使われています。

ここでは代表的な用途の例をご紹介します。

《工業分野》

- 自動組立機、プレス機、包装機

- 織機:複雑な糸の制御に使用

《輸送機器》

- 自動車のカムシャフト(吸排気バルブの開閉を制御)

《身の回りの製品》

- シャープペンのノック機構

- 目覚まし時計のベル打ち

- ミシン

- 玩具(人形の手足の動きや目の開閉などの動作仕掛け)

《娯楽施設》

メリーゴーランドでは、中央軸の回転によって取り付けられたカム機構が馬の上下往復運動を作り出しています。これは、ディスクカムとロッド(カムの動きを上下に伝える棒状部品)を連動させた典型的な応用例で、回転運動を縦方向の運動に変換する仕組みを実感することができます。

8.まとめ

「カム機構とは」何か? それは、「回転運動を直線的、あるいは往復的な運動へと変換する装置」であり、私たちの身の回りの多くの装置に応用されている重要な機械要素です。

本記事では、種類や仕組み、設計の基本から、製品への応用、用途、そして教育的観点まで解説してきました。

なお、カム機構は小中学校の技術・家庭科の教材にも多く取り入れられており、ものづくりの基礎や「動きの仕組み」を学ぶのに適しています。ダンボールや木材を使った簡易的なカム装置も多く、視覚的に理解しやすい点も特徴です。NHK(Eテレ)の「ピタゴラスイッチ」という番組でも「箱のすけ(箱の中はどうなっているのかな)」に登場したことがあります。

今後、電子化が進む中でも、電子制御ではなく機械的な仕組みだけで「確実な動き」を実現するカム機構のニーズは根強く残り続けるでしょう。メリーゴーランドに乗るときや、お子さん・お孫さんと玩具で遊ぶときなど、その内部で活躍するカム機構に少し思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

(アイアール技術者教育研究所 S・Y)