3分でわかる ラクトンとラクタムの違いとは?構造・性質・応用分野をやさしく解説

有機化合物である「ラクトン」と「ラクタム」の違いがお分かりになりますか?紛らわしいですね。

本記事では、両者の相違点と共通点についてわかりやすく解説します。

1.ラクトンとラクタムの構造

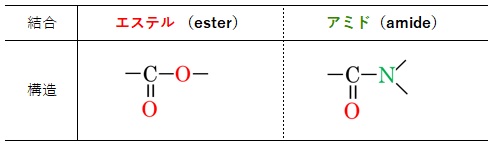

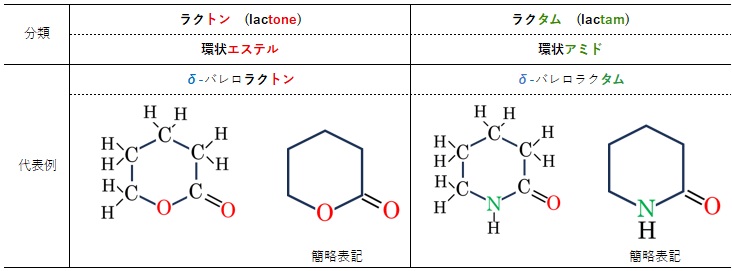

ラクトンとラクタムの違いは、化合物中に含まれている結合がエステルなのかアミドなのかの違いです。

まず、表1に示す両結合の違いをご確認ください。

【表1 エステル結合とアミド結合】

「ラクトン」とは環状構造を持つエステル化合物群を指します。「群」と呼ぶのは、環のサイズによって異なるラクトンが存在するからです。

これに対して「ラクタム」は環状構造を有するアミド化合物群です。

表2はこれらの構造を対比したものです。

【表2 ラクトンとラクタムの対比】

名称について

歴史的には環状エステルが「ラクトン」(lactone)とまず命名されました。これに基づいて,環状アミドが、ラクトンとアミド(amide)との合成語で「ラクタム」(lactam)と呼ばれるようになりました。両者が紛らわしいのは歴史的経緯からやむを得ません。混乱した際には、アミド由来の”am”が語尾にあるラクタムが環状アミドだと思い出してください。

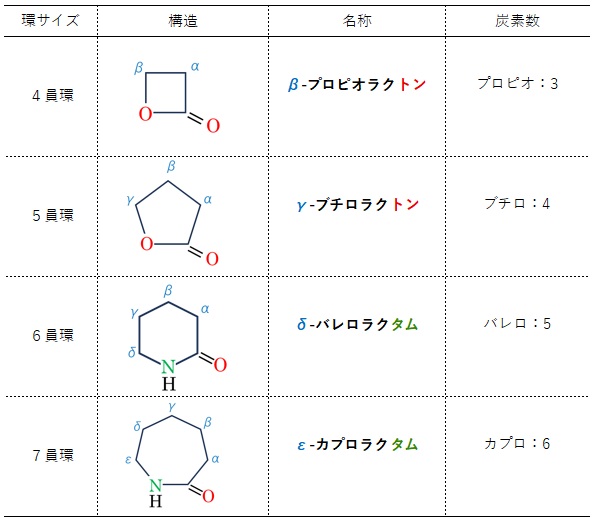

ラクトンとラクタムに属する化合物名にはβ(ベータ)・γ(ガンマ)・δ(デルタ)・ε(イプシロン)等の記号が付されています。これも煩わしいと感じられる方がおられるかもしれません。

しかし、これらは表3に示す規則性を理解すれば、分かり易くなるはずです。

【表3 ラクトンとラクタムの命名法の規則性】

2.開環重合のモノマーとしてのラクトンとラクタム

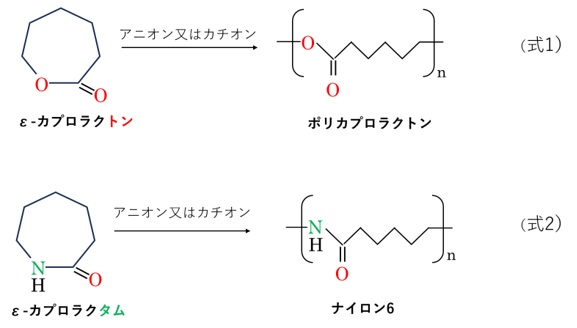

前項ではラクトンとラクタムの違いに重点を置きましたが、実際には両者には工業的に有用な共通点があります。それは共に開環重合のモノマーとして機能する点です。

「開環重合」とは、図1の式1と式2の例に示すように、環状のモノマーが開環して連鎖を形成することにより重合体となる反応です。

[※関連記事:開環重合とは?反応機構や特徴などをわかりやすく解説 ]

式1の重合で得られるポリカプロラクトンは生分解性プラスチックとして近年注目されている重合体です。

[※関連記事:生分解性プラスチックの生分解速度《鍵を握る加水分解》]

また、式2の重合で得られるナイロン6は大量生産され広範な用途で使用されています。

これらは7員環の例ですが、4員環から6員環でも同様に開環重合が起きます。

ただし5員環ラクトンは重合性が低いことが分かっています1)。

【図1 ラクトンおよびラクタムの開環重合の例】

3.バイオ分野でのラクトンとラクタム

ラクトンとラクタムはバイオ分野でも独自の機能を発揮しています。

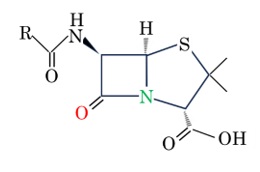

世界初の抗生物質として広く知られているペニシリンは図2に示す構造を持っており、β-ラクタム系抗生物質に分類されています。

【図2 ペニシリンの構造】

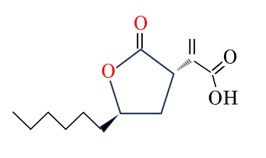

一方ラクトンでも、図3のγ-ブチロラクトン類が植物ホルモンとして機能すると報告されています2)。

【図3 植物ホルモン機能が報告されている化合物】

ということで今回は、有機化合物「ラクトン」と「ラクタム」について整理してみました。

ラクトンとラクタムは対比しながらセットで学習するのに適した素材かもしれません。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 N・A)

《引用文献、参考文献》

- 1) 山下雄也, 開環重合の最近の話題, 有機合成化学協会誌30(1),49-62(1972)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/yukigoseikyokaishi1943/30/1/30_1_49/_article/-char/ja/ - 2)中国特許CN1086176557B

https://patents.google.com/patent/CN108617657A/en?oq=CN108617657