【医薬品製剤入門】吸入剤の基礎知識(吸入粉末剤/吸入液剤/吸入エアゾール剤)

吸入剤は、吸引することで薬を服用する製剤です。

「ネブライザー」と呼ばれる吸入用の装置(吸入器)を処方されたり、また、耳鼻咽喉科などで蒸気のようなものを吸ったことがある人がいるかもしれません。

今回は、医薬品製剤のうち「吸入剤」に関する基本知識をまとめました。

目次

1.吸入剤とは?

日本薬局方では、

“(1) 吸入剤は,有効成分をエアゾールとして吸入し,気管支又は肺に適用する製剤である.本剤には,吸入粉末剤,吸入液剤及び吸入エアゾール剤がある.”

と記載されています。

吸入剤は、ひとまとめには、溶液や粉末状等の医薬品を特殊な装置を用いて吸入する製剤といえますが、上記のように吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤があり、それぞれ特徴のある製剤となっています。

以下、個別にご紹介することにいたします。

2.吸入粉末剤

日本薬局では、

“(1) 吸入粉末剤は,吸入量が一定となるように調製された,固体粒子のエアゾールとして吸入する製剤である.”

と記載されています。

言い換えると、吸入粉末剤は、微粉末状の固体粒子を吸入する製剤です。

(1)吸入粉末剤のメリット・デメリットは?

他の吸入剤に比べて多くの添加剤を必要としないことから、患者にも環境にも優しい製剤といえます。

レシチンや有機酸、フロン等を添加することなく製剤化、投与がされます。

一方で、吸入粉末剤は、吸入流量によって性能が変化しやすい、吸入の弱いまたは吸入できない患者や小児、高齢者には使用できない場合があります。

(2)吸入粉末剤の製法等

一般的には、有効成分を微細な粒子とし、添加物と混和して均質にしたものです。

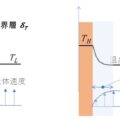

製剤としては、粒子径、粒子形、粒子密度、吸湿性等々に考慮すべき剤形といえます。

一般的には、吸入粉末剤の平均粒子径は1~5μmとされています。

なお、吸入粉末剤は、

“本剤のうち定量吸入式の製剤は,適切な有効成分の送達量の均一性を有する”

“本剤の有効成分の粒子は,空気力学的に適切な粒子径を有する”

と日本薬局方に記載されています。

(3)吸入粉末剤に用いる添加剤

担体として乳糖が用いられます。

3.吸入液剤

日本薬局方では、

“(1) 吸入液剤は,ネブライザなどにより適用する液状の吸入剤である.”

と記載されています。

有効成分を含んだ液をネブライザによって噴霧し、吸入する製剤です。

ネブライザは、薬剤を霧化して気管支や肺に送るための機器です。

ネブライザには、コンプレッサー式(ジェット式)、メッシュ式、超音波式などがあります。

(1)吸入液剤のメリット・デメリットは?

ネブライザを使用することで比較的多くの薬液を吸入することができ、また、吸入の弱い患者等にも対応できる利点があります。

一方で、噴霧時間が長くなったり、噴霧される機種によってばらつきがあったり、吸入機器の洗浄等を行う必要があるなど煩雑な面もあります。

(2)吸入液剤の製法等

一般的には、有効成分、溶剤、可溶化剤、保存剤等の添加物を加え、混和均質に溶解または懸濁して、必要に応じてろ過して製します。

(3)吸入液剤に用いる添加剤

溶剤、可溶化剤、等張化剤、pH調整剤などが使用されます。

4.吸入エアゾール剤

日本薬局方では、

“(1) 吸入エアゾール剤は,容器に充塡した噴射剤と共に,一定量の有効成分を噴霧する定量噴霧式吸入剤である.”

と記載されています。

吸入エアゾール剤は、医薬品と噴射剤を充填した製剤で、霧状、粉末状、泡状等にして噴出するものです。

(1)吸入エアゾール剤のメリット・デメリットは?

吸入エアゾール剤は、低コストで多数回の使用が可能であることが最大のメリットとして挙げられます。

一方で、吸入エアゾール剤は噴射剤を必要とします。噴射剤は、従前フロンが用いられていましたが、2006年以降は使用が認められていません。以後はハイドロフルオロアルカン類が用いられていますが、これらも地球温室効果ガスで規制品目に指定されており、京都議定書で規制品目に指定されています。

(2)吸入エアゾール剤の製法等

有効成分に可溶化剤等の添加剤を加えて、溶液または懸濁液とし、液状の噴射剤とともに耐圧性の容器に充填した製剤です。

噴射剤の充填方法としては、冷却充填法、圧力充填法、アンダーカップ充填法などが知られています。

なお、吸入エアゾール剤は、

“本剤は,適切な有効成分の送達量の均一性を有する”

“本剤の有効成分の粒子は,空気力学的に適切な粒子径を有する”

と日本薬局方に記載されています。

(3)吸入エアゾール剤に用いる添加剤

可溶化剤、分散剤、安定化剤などが使用されます。

5.吸入剤の医薬品(種類別の数と主な医薬品)

添付文書情報で、吸入・エアゾール剤を調べてみると、以下のようになりました。

| 種類 | 医薬品数(*) | 主な医薬品 |

| 吸入剤 | 60以上 | 「クロモグリク酸Na吸入液」「ブデホル吸入粉末剤」等 |

| エアゾール剤 | 10程度 | 「フルタイドエアゾール吸入用」「アドエアエアゾール吸入用」等 |

(*)医薬品数はジェネリック医薬品なども含みます。

6.吸入剤に関する特許・文献の調査

(1)吸入剤に関する特許検索

J-Platpatを用いての特許を調査してみました。(調査日:2021.5.27)

① キーワード検索

- 吸入剤/CL ⇒ 461件

- 吸入粉末剤/CL ⇒ 4件

- [吸入,5C,粉末/CL] ⇒ 460件

- [吸入,5C,液剤/CL] ⇒ 33件

- [吸入,5C,エアゾール/CL] ⇒ 88件

② IPC(国際特許分類)による検索

国際特許分類としては、「A61K9/12」(特別な物理的形態によって特徴づけられた医薬品の製剤 ・分散剤;乳剤 ・・エアゾール;泡沫剤)、「A61K9/72」( ・喫煙用または吸入用医薬品製剤)がありますので、これを用いて検索してみます。

- A61K9/12/IP ⇒ 4159件

- A61K9/12/IP * 吸入/CL ⇒ 1108件

- A61K9/72/IP ⇒ 2000件

- A61K9/12/IP * A61K9/72/IP ⇒ 729件(エアゾール*吸入)

エアゾール剤には外用のエアゾール剤等も含まれていると思われますので、実際の検索では絞り込みが必要になると思われます。

③ Fタームによる検索

エアゾール剤のFタームとしては「4C076AA24」(医薬品製剤:形態 ・分散剤;乳剤 ・・エアゾール;泡沫剤)、吸入用医薬品製剤としては「4C076AA93」(医薬品製剤:形態 ・喫煙用,吸入用医薬品製剤)があります。

- 4C076AA24/FT ⇒ 5889件

- 4C076AA93/FT ⇒ 2169件

- 4C076AA24/FT * 4C076AA93/FT ⇒ 996件 (エアゾール*吸入)

また、エアゾール剤の下位概念としては、次のようなものもあります。

- ミスト: 4C076AA25/FT ⇒ 698件

- ダスト: 4C076AA26/FT ⇒ 414件

- 泡沫剤: 4C076AA27/FT ⇒ 343件

また、適用部位としては下記Fタームがありますので、調査対象によっては組み合わせて使ってみるとよいかもしれません。

- 鼻腔: 4C076BB25/FT ⇒ 4662件

- 肺: 4C076BB27/FT ⇒ 2963件

- 4C076AA24/FT * 4C076AA93/FT * [4C076BB25/FT+4C076BB27/FT] ⇒ 786件 (吸入*エアゾール*鼻または肺に適用)

これらの調査の中には、「経口吸入及び経鼻用ベンゾジアゼピン」「フドステインのエアロゾル吸入用溶液製剤及びその製造方法」「粉末吸入剤、吸入器、及び粉末吸入剤の製造方法」「肺炎症を低減するためのレボフロキサシンの吸入」「吸入可能な医薬組成物」「乾燥粉末吸入組成物の製造方法」などの特許が検出されました。

(2)吸入剤に関する文献調査

JSTが運営する文献データベース「J-STAGE」を用いて簡単に検索してみました。(調査日:2021.5.27)

- 全文検索: 吸入剤 ⇒ 1305件

- 抄録検索: 吸入剤 ⇒ 30件

- 全文検索: エアゾール剤 ⇒ 194件

- 全文検索: 吸入エアゾール剤 ⇒ 10件

- 全文検索: 吸入粉末剤 ⇒ 0件

- 全文検索: 吸入液剤 ⇒ 18件

- 全文検索: (吸入剤+エアゾール剤+吸入粉末剤+吸入液剤) and 医薬 →452件

- 抄録検索: (吸入剤+エアゾール剤+吸入粉末剤+吸入液剤) and 医薬 →6件

上記調査では、「医用吸入剤」「貼付型吸入剤の臨床応用」「吸入剤の粒子設計」「粉末吸入剤におけるDDS技術の現状と未来」「フェノテロール吸入剤の安全性について」などの文献が見られました。

ということで、今回は吸入剤の基礎知識をご紹介しました。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・T)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/crushing-150x150.png)