アンモニア合成に大革新の可能性?ハーバー・ボッシュ法の課題を解決する注目技術

アンモニアは肥料原料をはじめ多くの用途で大量に使用されている重要な化学品です。

これに加えて、近年は水素の輸送・貯蔵手段として、更にはそれ自体が燃料としても検討されています。

[※関連記事:3分でわかる 燃料アンモニアの基礎知識 はこちら]

このアンモニアの合成に大きな革新が起る可能性があります。

1.ハーバー・ボッシュ法とその課題

アンモニアは、現在「ハーバー・ボッシュ法」と呼ばれる方法で生産されています。

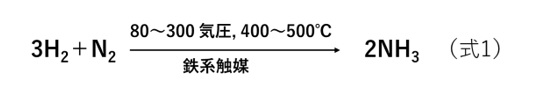

この製法では(式1)に示すように、水素分子と窒素分子を、鉄系触媒を用いて、圧力80-300気圧で温度400-500℃の条件下で反応させてアンモニアを得ています1)。

ハーバー・ボッシュ法はドイツで開発され、1913年に工業的利用が開始されました。アンモニアの工業生産を実現し、それにより窒素肥料の飛躍的増産をもたらし、世界の食糧生産に多大な貢献をした革命的な技術として知られています。そして現在も世界のアンモニア生産を担っていますが、上述の通り反応条件が過酷であることが難点です。

世界のアンモニア生産量は年々増加し、2022年には1.5億トンもの膨大な量に達しています2)。

このため、高温高圧の過酷な条件が必要になるハーバー・ボッシュ法を改良し、常温常圧に近い温和な条件でアンモニアを合成できる新技術の開発が期待されています。

また、原料の水素の生産に現在は化石燃料が使用されている点も、CO2排出削減が叫ばれる中で解決が必要な課題となっています。

このような中で、アンモニア合成の革新につながる可能性を秘めた新技術が日本から発信されていますので、以下に紹介します。

2.新技術A:エレクトライド触媒法

「エレクトライド」とは、イオン結晶での陰イオンの役割を電子が担う化合物のことです。

東京工業大学の細野秀雄名誉教授らは、12CaO・7Al2O3 (C12A7)というセメント原料物質に包摂された酸素イオンを電子に置き換えたC12A7エレクトライドを担体とし、これにRuやCo等の活性金属を担持した触媒を使用しています。この触媒の設計について名誉教授は、C12A7エレクトライドの電子を与えやすい性質を利用し、簡単に窒素分子の結合を切ることが出来るのではないかと考えたと説明しています3)。

表1は名誉教授らによる、既存法とエレクトライド法との比較です3)。

まず圧力が30-50気圧で温度が300-400℃と既存法よりもかなり条件が緩和されています。

また、地域に分散して存在する再生可能水素をオンサイトで使用する小規模分散型生産を想定していることも特徴です。

【表1 アンモニア合成における既存法とエレクトライド法との比較】

このエレクトライド法のパイロットプラントが2019年に立ち上げられ、既に3年以上の運転実績があります。これを踏まえて日本国内で2025年からの商業プラント稼働が予定されています。

3.新技術B:常温常圧合成

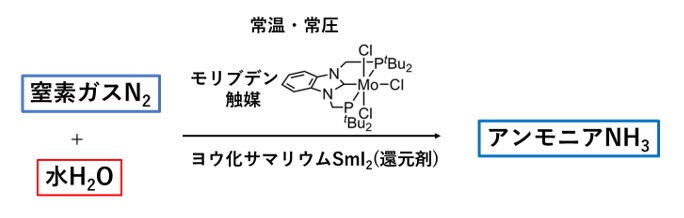

東京大学の西林仁昭教授らは、図1に示すように、窒素ガスと水とからモリブデン触媒とヨウ化サマリウムを用いた常温常圧でのアンモニア合成を報告しています4)。

常温常圧という条件は、ハーバー・ボッシュ法の過酷な条件と比べると画期的なものです。

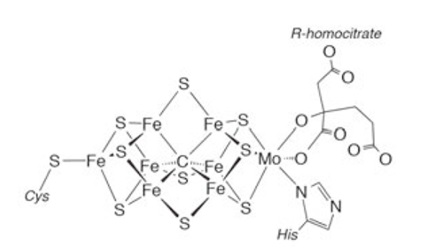

西林教授らは、この方法の開発にあたり、自然界で窒素固定を営んでいるマメ科植物が持つニトロゲナーゼの構造に注目しました。

【図1 東大の西林教授らによるアンモニア合成法】

ニトロゲナーゼの代表的な構造を図2に示します5)。

その活性中心はFeMo-cofactorと呼ばれ、モリブデンが重要な役割を果たしています。西林教授らの触媒はこのニトロゲナーゼを参考に触媒設計しています。

【図2 ニトロゲナーゼの代表的構造 ※引用5)】

しかしこの触媒だけでは常温常圧合成は実現できません。ヨウ化サマリウムが、水H2Oから水素を生産する還元剤として機能することが、この方法の重要なポイントです。西林教授らはこれを踏まえた反応機構(*)を提唱しています。

(*) 具体的な反応機構については、文献6)[下記URL]の図3をご参照ください。

URL: https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/nishiba/up/files/ci23p102.pdf

この方法の実用化にあたっては、サマリウムを再利用するシステムの開発が必要になります。

従ってまだ課題が残っていますが、常温常圧は非常に魅力的であり、今後の進展が期待されます。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 N・A)

《引用文献、参考文献》

- 1) 栗山常吉, アンモニアの工業的製法, 化学と教育66(11), 528-531(2018)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/66/11/66_528/_article/-char/ja/ - 2) Statista(WEBサイト)

https://www.statista.com/statistics/1266378/global-ammonia-production/ - 3) つばめBHB株式会社(WEBサイト)

https://tsubame-bhb.co.jp/business-technology - 4) 科学技術振興機構(WEBサイト), 画期的なアンモニア合成法

https://www.jst.go.jp/seika/bt2020-04.html

Yuya Ashida etc., Molybdenum-catalysed ammonia production with samarium diiodide and alcohols or water, Nature 568, 536–540 (2019) - 5) 大木靖弘, ニトロゲナーゼ活性中心の構造と機能に関する新展開, Bulletin of Japan Society of Coordination Chemistry 66, 26-30(2015)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bjscc/66/0/66_26/_article/-char/ja/ - 6) 西林仁昭, 触媒的窒素固定化反応の破壊的イノベーションを目指して, 化学と工業 76(2), 102-104(2023)

https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/nishiba/up/files/ci23p102.pdf

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2022/09/experimental-design_statistics_1-150x150.png)