生産方式/生産形態の分類・種類、用語の意味がこれでわかる《初心者向け解説》

目次

1.ものづくりの「形態」とは?

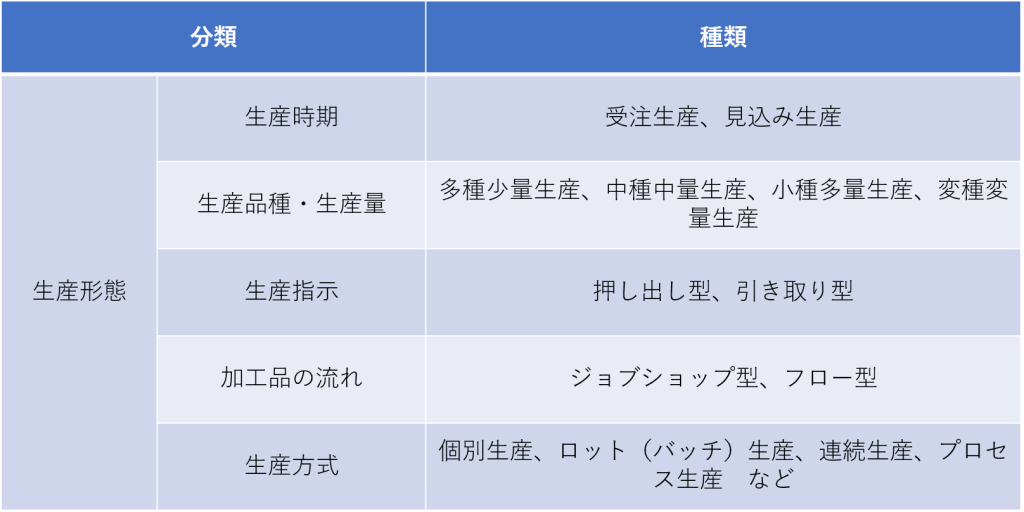

工業製品には様々なものがあり、その製品の市場の状況や生産技術の状況などを含めた生産をとりまく環境条件のもとで、最適な生産の形態(タイプ)が用いられています。

生産の形態を区別した体系を、「生産形態」(type of production)と呼びます。

[出典:生産技術の実践手法がよ~くわかる本(秀和システム)]

(1)生産時期

生産時期としては、受注生産と見込み生産があります。

受注生産は受注後に生産をするため、製品在庫を持つ必要がないのが特徴です。

顧客ごとに仕様が異なる生産機械など、見込み生産ができないものも受注生産の形をとります。

一律に大量生産し店舗等で販売するものは見込み生産する場合が多くなります。

見込み生産は顧客が店舗で製品を見ながら購買を決定し、欲しい時にすぐに販売できるため、消費者が購入する日用品などにおいては必須となります。

(2)生産品種と量

生産品種と量については、多種少量~小種多量まで様々なバリエーションがあります。

工業製品は歴史的には小種多量で生産性の高い生産を行ってきましたが、顧客のニーズの多様化、それに対応する製品バリエーションの拡大、という要求により、多種少量へとシフトしています。

(3)生産指示

生産指示としては、押し出し型と、引き取り型があります。

「押し出し型」は、生産計画を決定し、できたものを後工程に流していく方式です。

「引き取り型」は、後工程が前工程の材料を引き取って、さらに必要となるときに後工程から前工程に生産指示を出す方式です。中間在庫を減らす方式となります。

(4)加工品の流れ

加工品の流れは、ジョブショップ型とフロー型があります。

「ジョブショップ型」は、ジョブショップと呼ばれる特定の加工を行う工程群に、製品ごとに指定された順序で製品を流していく方式です。

加工順序や部品構成が様々に異なる小種多量生産において効果を発揮します。

「フロー型」は、加工順にならんだ工程へ、製品を順に流していく方式です。

工程ごとの処理時間をバランスさせることで、少数多量生産において高い生産性を実現します。

(5)生産方式

生産方式については、個別生産、ロット(バッチ)生産、連続生産、プロセス生産などがあります。

「個別生産」は、一つの製品を最初から最後まで工程を進めて生産を行う方式です。

「ロット生産」は、製品を一定数まとめたロット単位で生産工程を最初から最後まで進行させます。小型の機械部品や金属製品などを大量に生産する場合に適用されます。

「連続生産」は、製品をロットで分割させずに連続的に処理を続ける方式です。単一製品や小種多量製品、製品が連続体であるような場合に高い生産性を発揮する方式です。

「プロセス生産」は、化学反応などの処理により加工をしていく方式です。

2.「生産方式」について詳しくみてみる

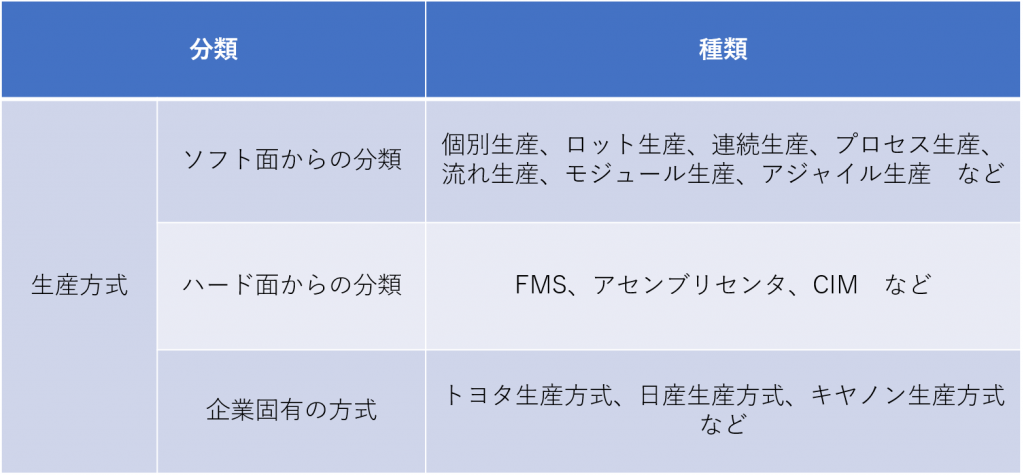

各メーカーにおいて、自社の生産目的を達成する手段として、生産対象品の要求仕様に合わせ種々の生産のやり方、いわゆる生産方式を採用しています。

[出典:生産技術の実践手法がよ~くわかる本(秀和システム)]

(1)ソフト面からの分類

ソフト面の分類では、個別生産、ロット生産、連続生産、流れ生産、モジュール生産、アジャイル生産などがあります。

「モジュール生産」は、製品をモジュール部品に分割し、各モジュールの生産工程と、モジュールの組み立て工程からなる生産方式です。

「アジャイル生産」は、核となる固有技術を持つ組織がネットワークを組んで、特定の顧客向けの製品を生産する方式です。

(2)ハード面からの分類

ハード面の分類は、FMS、アセンブリセンタ、CIMなどがあります。

「FMS」(flexible manufacturing system)は、コンピューターやロボットを活用して、自動化した生産システムで、多種少量生産に自動で対応します。

「アセンブリセンタ」は、組み立てや段取りを数値制御で行う自動化された組み立てラインです。

「CIM」(computer integrated manufacturing)は、生産の情報をコンピューターシステムで統括して生産を効率化する方式です。

(3)企業固有の方式

企業固有の方式としては、トヨタ生産方式、日産生産方式、キヤノン生産方式などがあります。

企業が自社の生産技術の改善を進めて、合理的な生産方式として確立し、社外にも知れ渡り、普及しているものとなります。

3.担当する工程の生産形態を把握しよう

生産技術の担当者は、どのような種類の生産形態や生産方式があるのかを把握しておきましょう。

そして、実務を担当する工程が、どのような生産形態・生産工程の種類や位置づけとなっているのかを知ることが重要です。

工程の生産性や合理性を改善するために、他の生産形態、生産方式のアイデアや工夫を取り入れていくなど、応用していくことが重要です。

(アイアール技術者教育研究所 大薗 剣吾[技術士])