自動車業界の注目キーワード「SDV」を速習解説!メリットと課題、事例がわかる

近年、「SDV」という言葉が自動車業界で注目を集めています。自動運転技術の発展やEV(電気自動車)の普及とともに、車はもはや単なる「ハードウェアの塊」ではなくなりつつあります。

本記事では、SDVとは何か、その特徴やメリット、導入例、そして主要なメーカーの取り組みについて、初心者にもわかりやすく解説します。

1.SDVとは?

「SDV」は “Software Defined Vehicle” の略で、日本語では「ソフトウェア定義型自動車」と訳されます。

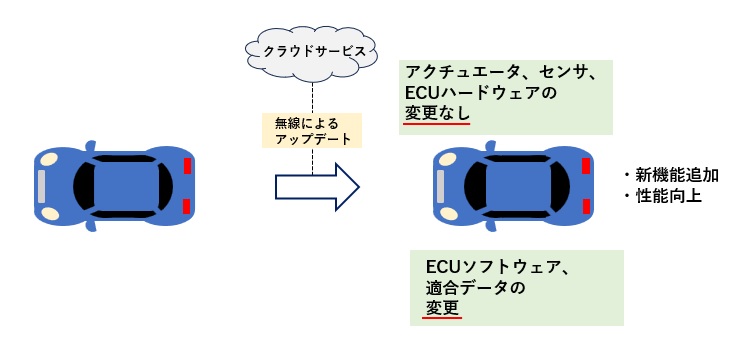

従来の車は、エンジン、ブレーキ、ステアリングといった機械部品を中心に構成されており、各機能に対応する電子制御ユニット(ECU)がそれらを制御していました。一方、SDVでは、車両の多くの機能がソフトウェアによって定義・制御され、無線により継続的にアップデートされ価値の向上が可能となります。

つまり、車の機能や性能を、出荷後も物理的なハードウェアではなくソフトウェアのアップデートによって変更・拡張できる自動車がSDVです。

スマートフォンやPCのように、ソフトウェアの更新によって新しい機能が追加されたり、性能が向上したりする車といえばイメージしやすいでしょう。(図1)

【図1 SDVにおける車両のアップデート】

2.SDVが生まれた背景

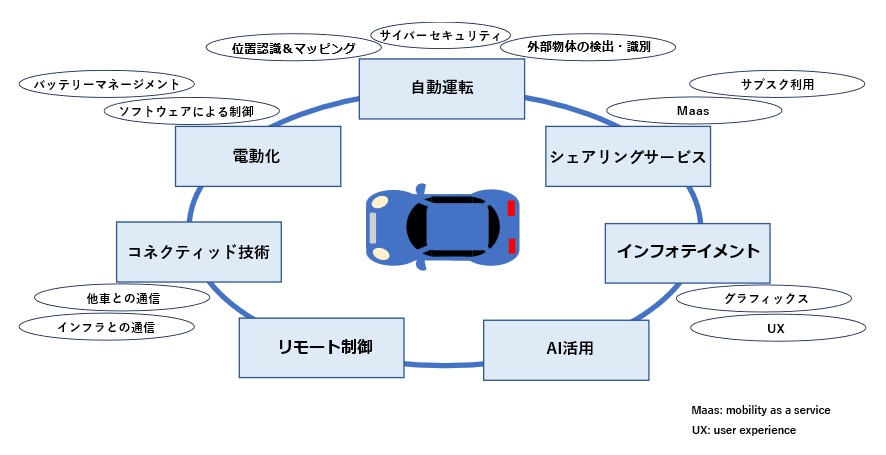

図2に自動車のニーズ動向におけるキーワードを挙げました。

【図2 自動車のニーズ動向】

自動車のニーズ動向の中、SDVが登場する背景として、以下のような技術革新と社会の要請があります。

- 自動運転の進化:

自動運転の高度化には、大量のセンサーやカメラからの情報をリアルタイムで処理し、最適な判断を下す必要があります。そのため、柔軟な制御と学習能力を持つソフトウェアの存在が不可欠です。 - EVの普及:

エンジンを搭載しないEVは、従来の内燃機関車よりもソフトウェア制御がしやすい構造を持っています。これにより、電池管理、回生ブレーキ、ドライビングモードなど、ソフトウェア主導で機能を制御できる余地が大きくなっています。 - ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上:

車内でのエンタメ機能、スマートフォンとの連携、OTA(Over The Air)によるリモートアップデートなど、ユーザー体験を高めるためのニーズが増加しています。これもSDVの開発を後押ししています。

[※関連記事:車のユーザーエクスペリエンス(UX)とデザイン要素 ]

将来に対して、車両のハードウェアのレベルを上げていくことも必要ですが、図2からも分かるようにソフトウェアの効果や影響が大きい分野が多くなっていくことが理解できると思います。

3.SDVのメリット

SDVの導入によって得られる主なメリットは以下の通りです。

- 機能の後付けが可能:

ユーザーは車を購入した後でも、新しいソフトウェアをインストールすることで機能を追加できます。例えば、運転支援システムや音声アシスタントのバージョンアップなどが挙げられます。 - メンテナンス性の向上:

不具合の修正やセキュリティアップデートも、ディーラーに持ち込むことなくオンラインで完了できるため、利便性が向上します。 - 長期的な車両価値の維持:

SDVはアップデートによって常に最新の状態に保てるため、数年後も価値を失いにくく、リセールバリューの向上にも寄与します。

上に挙げたのは、ユーザーにとってのメリットですが、車両の開発・製造を行うものにもメリットがあります。SDVの考えで、ソフトウェアの定義化を行うということは、複雑になる車両全体制御システムを再構成し、プラットフォーム部分と適合部分を分割でき、標準化・共通化する部分を増やし、かつ他社との協業がやり易くなります。これは増大する開発費の低減、製品コスト低減(収益性向上)に繋がります。

4.SDVの事例

欧米と日本の主要自動車メーカーにおけるSDVの導入事例をご紹介します。

- テスラ(Tesla):

SDVの代表格といえるのがテスラです。テスラ車は定期的にOTAアップデートが実施され、自動運転機能「Autopilot」や「FSD(Full Self Driving)」が段階的に進化しています。また、加速性能や航続距離の改善などもソフトウェアによって実現されています。 - メルセデス・ベンツ:

2024年に発表された「MB.OS(Mercedes-Benz Operating System)」は、同社の車を完全なSDVへと進化させるプラットフォームであり、自動運転やナビゲーション、音声操作などを統合的に制御しています。 - トヨタ:

トヨタもSDV化に向けて「Arene」という自社開発のソフトウェアプラットフォームを開発しています。Areneは、開発者が車両制御ソフトを柔軟に記述・試験・実装できる環境を提供し、より効率的な機能追加を可能にします。

5.SDVにおける課題

一方で、SDVの普及には、例えば次のようにいくつかの課題も存在します。

- セキュリティリスク: ソフトウェアの更新やネットワーク接続が前提となるため、サイバー攻撃のリスクが高まります。

- 開発コストと技術力: SDVに対応した開発体制やプラットフォームの構築には多大な先行投資と高度なエンジニアリング力が必要です。(プラットフォーム構築後には大幅な開発コスト低減が可能となりますが)

- 法規制や標準化の整備: 国や地域によって異なる法規制に対応するための柔軟性が求められます。

自動車業界において、たとえば排ガス、燃費そして安全に関係する規制・基準が国や地域で異なることにより、販売においては非関税障壁となり、開発においてはバリエーション開発費増大を招くため、対応策として世界標準化が進められてきました。SDVでも、すでに導入されている規制・規則へは対応が必要ですが、今後のためには、規制・規則を世界で調和させ標準化するための活動が重要となります。

6.SDVがもたらす未来の自動車像

SDVの進化により、今後の車は「動くスマートデバイス」としての性格を強めていくと考えられます。

例えば、個人の好みに応じたインターフェースのカスタマイズ、自動運転レベルの進化に応じたソフトウェア追加、サブスクリプション型で利用できる機能販売モデルなど、従来の車の枠組みを超えた新たな自動車の価値創造が期待されます。

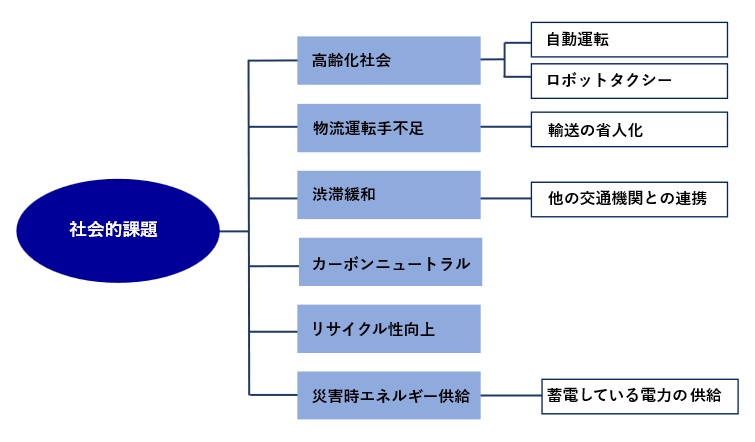

SDVの開発においては、変化していくユーザーニーズの充足とともに、高齢化社会など、社会的課題の解決も視野に入れた未来の自動車像と交通システムを考えながら活動していくことが求められます。(図3)

【図3 自動車の社会的課題】

7.まとめ

SDVとは、車の多くの機能がソフトウェアによって定義・制御される自動車のことであり、次世代の自動車像を体現する重要な技術です。自動運転の進化、EVの普及、ユーザー体験の向上といった背景を受けて、さまざまなメーカーがSDV化を進めています。

そのメリットは非常に大きく、機能拡張性やメンテナンスの簡素化、価値維持に直結します。一方で、セキュリティや規制面での課題も抱えており、それらを乗り越えることで初めてSDVが本格的に普及するといえるでしょう。

今後の自動車業界を理解するうえで、SDVの知識は不可欠です。あなたの次の車選びにも、SDVという視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 H・N)