イオン交換クロマトグラフィーの基礎知識 (初心者向け解説)

イオン交換クロマトグラフィーは、化学や生物学の研究現場で広く使われている分離・精製技術の一つです。特に、タンパク質やアミノ酸、核酸などの生体分子を効率よく分離する手法として注目されています。

本記事では、イオン交換クロマトグラフィーの種類、原理や特徴、そして実際の手順・やり方まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

目次

1.イオン交換クロマトグラフィーとは?

「イオン交換クロマトグラフィー」(Ion Exchange Chromatography)とは、荷電した担体(固定相)を用いたクロマトグラフィーです。固定相に対する、試料中の分子の吸着力(電荷)の違いを利用して、混合物の中から特定の成分を分離・精製することが出来ます。

2.イオン交換クロマトグラフィーの種類

イオン交換クロマトグラフィーには、大きく分けて以下の2つの種類があります。

(1)陽イオン交換クロマトグラフィー(Cation Exchange)

陰イオン性の担体(負の電荷)を使用します。

試料中の陽イオン(金属イオンや陽性アミノ酸、正に帯電したタンパク質など)が担体に吸着し、分離されます。

(2)陰イオン交換クロマトグラフィー(Anion Exchange)

陽イオン性の担体(正の電荷)を使用します。

試料中の陰イオン(DNA、RNA、負に帯電したタンパク質など)が担体に吸着し、分離されます。

核酸や酸性分子の精製に使用できるため、特に重要な技術として知られています。

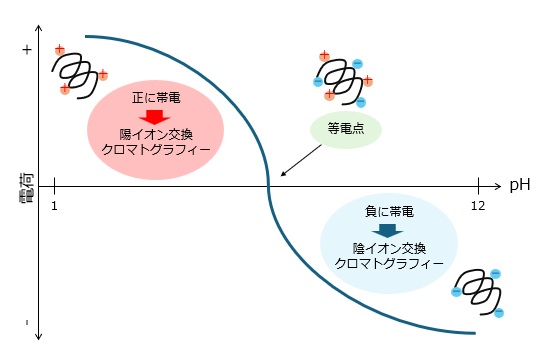

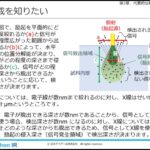

図1には、pH依存的な生体分子表面電荷と、クロマトグラフィーの選択方法を示します。

【図1 生体分子表面電荷とイオン交換クロマトグラフィーの選択】

等電点を基準に、溶液中のpHを変動させることで生体分子の表面電荷は変化します。例えば、負に帯電している状態で安定な分子は、陰イオン交換クロマトグラフィーを選択することによって、活性を保持したまま精製を行うことが可能です。

3.イオン交換クロマトグラフィーの原理(仕組み)

イオン交換クロマトグラフィーの基本的な原理は「イオン交換反応」です。

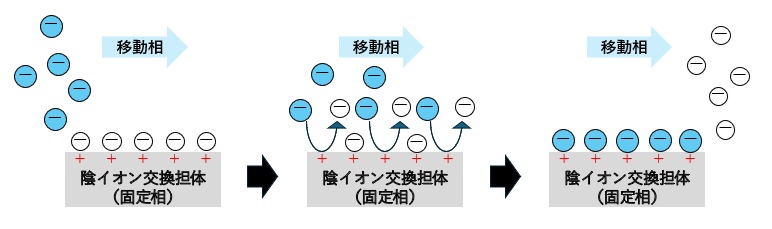

図2に、陰イオン交換クロマトグラフィーの例を示します。

陰イオン交換では、担体表面が正電荷であり、負電荷の対イオンを有しています。そのため、移動相中の陰イオンがイオン交換により固定相に吸着します。

【図2 陰イオン交換クロマトグラフィー】

その後、目的に応じて塩濃度やpHを調整することで、吸着した分子をカラムから溶出することができます。

このように、分子の電荷の性質とイオン交換担体の性質を組み合わせて、成分ごとに選択的な分離が可能となります。また、再度イオン交換を行うことで、対イオンを再び交換前の状態に戻すことが可能です。

(※イオン交換担体の性質については「3分でわかる イオン交換樹脂とは?」をご参照ください)

4.イオン交換クロマトグラフィーの特徴

イオン交換クロマトグラフィーには以下のような特徴があります。

- 電荷の違いに基づく高精度な分離が可能

- 調整可能な条件(pH、塩濃度)により柔軟な操作ができる

- タンパク質やペプチド、核酸などさまざまな分子に適用可能

これらの特徴から、イオン交換クロマトグラフィーは、次のような用途に適しています。

イオン交換クロマトグラフィーの用途

- タンパク質の精製(異なる等電点を持つものの分離)

- DNAやRNAの精製(陰イオン交換を使用)

- 酵素などの活性保持を考慮したやさしい分離

- 医薬品原料やバイオ製品の製造プロセス

イオン交換クロマトグラフィーのメリット・デメリット

イオン交換クロマトグラフィーのメリットとして、以下が挙げられます。

- 高い選択性と再現性

- 成分の回収率が高い

- 繰り返し使用可能

- 分離のスケーラビリティが高く、分析から製造スケールまで対応可能

- 操作が比較的簡便で、装置も汎用的

一方で、以下のようなデメリット・注意点も存在します。

- サンプルの前処理が必要(特にpHや塩濃度の調整)

- 高塩濃度での溶出は、後処理(脱塩など)が必要になることがある

- pHやイオン強度に敏感な分子の場合、活性が失われる可能性がある

初心者の方は、まず小スケールで試験的に行い、条件を慎重に最適化することが成功のカギです。

5.イオン交換クロマトグラフィーの手順とやり方

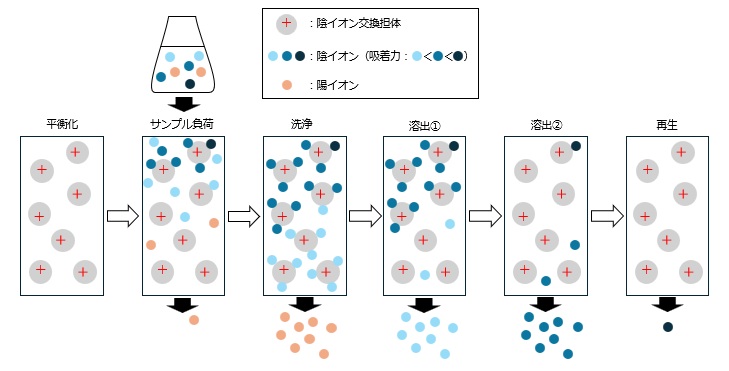

ここでは、陰イオン交換クロマトグラフィーを例に、一般的な手順を紹介します。

【図3 陰イオン交換クロマトグラフィーの一例】

(1)カラムの準備

あらかじめ選定したイオン交換担体をカラムに詰めます。

(2)平衡化(エクイリブレーション)

カラムにバッファー溶液を通し、希望のpHや塩濃度で平衡化します。

(3)サンプル負荷

カラム平衡化と同じpH・塩濃度のバッファーに溶解したサンプルをカラムに負荷します。イオン交換により、目的の成分が樹脂に吸着します。

(4)洗浄(ウォッシュ)

未吸着の不純物を、平衡化と同じpH・塩濃度のバッファーで洗い流します。目的成分はまだカラムに残っている状態です。

(5)溶出(エリューション)

塩濃度やpHを段階的または連続的に変化させて、目的成分をカラムから溶出させます。

(6)検出・回収

吸光度計や導電率計などを使って、溶出された成分をモニターし、目的のピークを回収します。

(7)再生

高濃度の塩などを用いて、カラム残存不純物を取り除き、交換樹脂を使用前の状態に戻します。陰イオン交換カラムでは水酸化ナトリウム、陽イオン交換カラムでは塩酸などを用いる場合もあります。

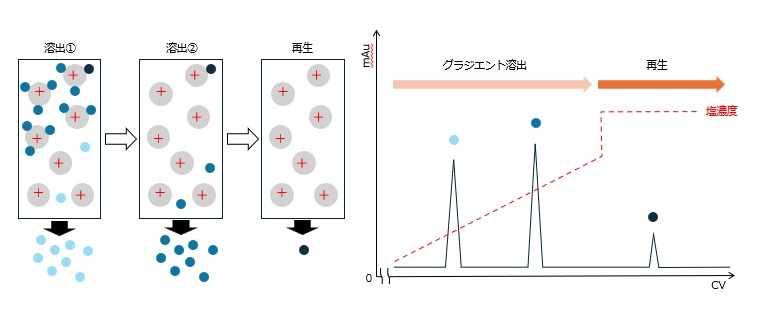

図4には、NaClを用いたグラジエント溶出~再生のクロマトグラム例を示します。このように、イオン交換担体への吸着力(電荷)の差を利用して、目的成分を分離することが出来ます。

【図4 溶出~再生時のクロマトグラム例】

6.まとめ

イオン交換クロマトグラフィーは、分子の電荷特性を利用した強力な分離手法です。原理や仕組みをしっかり理解することで、さまざまな生体分子の精製に応用できます。特に、今回例に挙げて紹介した陰イオン交換クロマトグラフィーは、核酸や酸性分子の分離において非常に効果的で、研究・産業分野を問わず重要な技術となっています。

初めての方でも、手順ややり方を順を追って学べば、きっと扱えるようになります。少しずつ知識と経験を積み重ねながら、イオン交換クロマトグラフィーの可能性をぜひ広げてみてください。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 Y・O)

![英語版「実験計画法入門[統計編]」/Introduction to Design of Experiments Method – Statistics Edition(eラーニング)](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/img-design-experiments-method_english-150x150.png)