造粒技術の基礎・装置から前後処理などの実践ノウハウ、スケールアップ参考例まで【提携セミナー】

生産/製造/加工技術 生産技術・品質保証 設備導入・保守 実務スキル

造粒技術の基礎・装置から前後処理などの実践ノウハウ、スケールアップ参考例まで【提携セミナー】

| 開催日時 | 2025/8/22 (金) 10:30-17:00 *途中、お昼休みや小休憩を挟みます。 |

|---|---|

| 担当講師 | 吉原 伊知郎 氏 |

| 開催場所 | 【会場受講】[東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室 |

| 定員 | - |

| 受講費 | 【会場受講】:1名52,800円(税込(消費税10%)、資料付) |

造粒技術の基礎・装置から前後処理などの

実践ノウハウ、スケールアップ参考例まで

≪小型透明デモ機実験を通じて、粉体・粒子の挙動を体感的に理解する≫

【提携セミナー】

主催:株式会社情報機構

〇実務経験豊富な講師が、理論/現場での実際の両面から解説。

〇造粒技術の基礎・様々な装置から、機能性粒子を造るためのバインダー利用や前後処理、事例を交えたスケールアップのポイントおよびトラブル要因と対策まで。

〇各装置を小型透明化したデモ機による実演も随所に登場。挙動を「実際に観る・触る・操作する」ことで実践的なノウハウ・コツを獲得できます。

■はじめに

造粒技術は、機能性材料を造り出す基本的な「粉体処理技術」である。しかしながら、“連続体”である「気体」「液体」とは異なる物性を持つ「粉体」(“離散体”と称する)を扱う分野であるために、極めて特殊な範囲の経験と知識が必要である。

ビッグデータやIoTをうまく利用するにも、その基本的処理技術を把握しておかなければ、AIの記述を正しく判断・利用することができない。本講座は、講師の経験と分析から得られた粉体処理技術の基本から「造粒に関わる分野」を解説し、小型透明モデルの実演から、参加者に体験的な学習を行う。その結果を分析し、それぞれの現場で「利用/応用可能な理解」を与えることを目的としている。

◆受講後、習得できること

- 造粒技術の基本、どの様に粒が造られるかの基本原理

- 機能性粒子を得る造粒を行うための「前処置と後処理」

- 造粒原理の分類と、求める機能を与えるために最も適した造粒原理の把握

- 流れ易い粒、環境によって分解し内容物を放出する粒子、触媒機能を持つ粒子など

- 粉体/粒体であるがための「プロセルトラブル」の原理と分類、対応手法

- トラブル解決のための、コスト低減にかかる手法、実例

など

◆受講対象者

- 粉体/粒体材料の研究開発を始めたばかりの方から、ある程度の研究経験を経た方

- 業務へ活かすため、粉体/粒体処理技術の知見を得たいと考えている方

- 新材料の開発に取り組んでいるが、粉体取り扱いに関する課題があり困っている方

- 造粒の原理選定による、企画した目的機能を与える「処理方法/処理装置」を知りたい方

- 本テーマに興味のある方なら、どなたでも受講可能です

◆必要な予備知識など

- 物理・化学の基礎知識

- 工業専門高校卒業レベルの化学/工学の知識

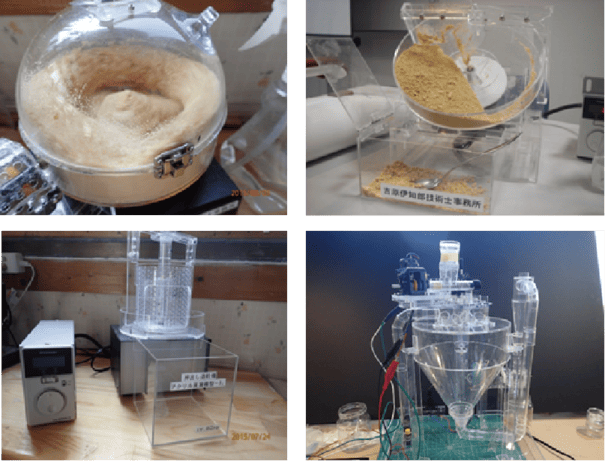

当日実施する小型透明デモ機の一例(本画像以外のデモ機も多数用います)

担当講師

吉原伊知郎技術士事務所 所長 吉原 伊知郎 氏

※元奈良機械製作所 取締役

日本粉体工業技術協会 会友

造粒分科会 幹事会技術アドバイザー(元代表幹事)

※希望者は講師との名刺交換が可能です。

■ご略歴など:

1976年東京農工大学工学部 化学工学科卒業

同年株式会社奈良機械製作所 入社

乾燥、粉砕、造粒、表面改質のプロセス開発に関わる

計画設計部長、海外営業部長を経て

1994~2001年奈良機械製作所ヨーロッパ支社支店長 ドイツ駐在

2001年より本社勤務。日本粉体工業技術協会、造粒分科会代表幹事

取締役部長、取締ヨーロッパ支店長を経て2014年フェロー就任

2015年1月より吉原伊知郎技術士事務所開設

技術士(機械部門)、東京農工大学技術士会会長

趣味:機械模型製作、山登り、ジョギング

■本テーマ関連学協会での活動:

・日本粉体工業技術協会 造粒分科会にて、技術討論会主催、2001年4月より2015年3月まで代表幹事。現在 幹事会技術アドバイザー。

・専門誌解説(化学装置誌等)粉体工業展ルポ、初心者のための粉体トラブル講座等

・日本技術士会 技術士協同組合 リスクマネージメント研究会所属。

■関連解説書籍:

「よくわかる粉体・粒体ができるまで 機能を持った粒をつくる造粒技術」(日刊工業新聞社・2022年1月)

セミナープログラム(予定)

1.造粒技術を俯瞰する(粉体取り扱い技術の全体から位置づける)

1)様々な技術分野で用いられている単位操作は、他の業界でも参考になる

2)「流動性の良い粒子」を作るには、どんな造粒原理が向いているか

3)「硬く強い粒子」を生成するには、どんな造粒原理が向いているか

4)「液中崩壊製の良い粒子」はどの造粒原理

5)「フレーバー」を残したい場合は?コストの低い造粒方法は

6)「多孔性粒子」で気体が外面とつながっている粒子の造粒手法は

2.造粒操作の粒子内的現象(攪拌造粒を例に)

1)液体バインダー投入で始まる液架橋現象

2)小さな粒子が取り込まれ、大きな粒子が整粒される

3)重力/遠心力による「転がり運動」により真球性が向上する

4)原料の「ローピングモーション」により、しまった重質の粒子になる

5)表面に液体バインダーを存在させると「コーシング造粒」が発現する

6)表面改質/複合粒子の創成のメカニズムと複合化原理

3.各造粒装置の構造とバリエーション

1)小型透明粉体挙動モデルにて実演、実際に粉を粒にする

(混合造粒機、転動造粒機、流動層造粒機、球形化/表面改質装置)

2)各造粒機の運転パラメーター(噴霧造粒機のクールモデル)

3)物性の異なる粒子を用いた造粒

4)偏析を防止し、混合状態を固定化する造粒

4.バインダーの利用とその目的

1)医薬品で使われるバインダー

2)食品業界で使われるバインダー

3)化学品、金属粒子に使われるバインダー

4)様々なバインダーと造粒方法、造粒手法でできる粒・粒子の特徴

5.前処理と後処理

1)粉砕は前処理として素材の粒径を同一とする手法

2)乾燥は、液体バインダーを投入して造粒した場合の必須後工程

3)乾燥現象を伴う造粒手法は、混相流体取り扱いの基本

4)溶融造粒は真球性粒子を造る、最適な手法(3Dプリンター積層粒子等)

5)熱を加える、熱を取り去る技術を併用して「粒子の品質」を高める

6.スケールアップの例

1)粉体を扱う装置のスケールアップは「現象を理解してその要素を分ける」

2)装置サイズを大きくするのでは無く、現象の規模を大きくする事

3)熱量依存か、物質移動依存か、優先順位の大きい要因は何か

4)各装置固有の操作パラメーターと、その効果が大きい理由

7.粉・粒を扱うプロセスのトラブル要因

1)粉は魔物と言われる所以

2)操作中に物性が著しく変化する粉体プロセスは何か

3)トラブル対策の基本、複雑な現象はシンプルに分解する

4)偏析現象を体感する

8.一般的な粉体取り扱い/造粒操作時のトラブルとその回避方法

1)コスト・パフォーマンスの優れたトラブル対策

2)トラブルの優先順位付け

3)解決策を仕込んでおくが、使わなくても良い場合はそのままで良い

4)同じ化学式、同じ平均粒径、同じ水分値でも油断はできない

9.最近の造粒業界における「造粒操作の連続化」要求事項、そのセンサーとシステムの考え方

・アウトプットできない知識は、本当に理解した知識ではない、といわれる理由を解説

・セミナーでは、参加されたメンバーが、理解されたかどうかの確認をしながら進める

<質疑応答・個別相談・講師との名刺交換>

公開セミナーの次回開催予定

開催日

2025年8月22日(金) 10:30-17:00 *途中、お昼休みや小休憩を挟みます。

開催場所

【会場受講】[東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室

受講料

【会場受講】:1名52,800円(税込(消費税10%)、資料付)

*1社2名以上同時申込の場合、1名につき41,800円

※学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引

●録音・録画行為は固くお断りいたします。

会場(対面)セミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)

●配布資料は、印刷したものを当日会場にてお渡しいたします。

●当日会場でセミナー費用等の現金支払はできません。

●昼食やお飲み物の提供もございませんので、各自ご用意いただけましたら幸いです。

●録音・撮影行為は固くお断りいたします。

●講義中の携帯電話・スマートフォンでの通話や音を発する操作はご遠慮ください。

●講義中のパソコン使用は、講義の支障や他の方のご迷惑となる場合がありますので、極力お控えください。場合により、使用をお断りすることがございますので、予めご了承ください(パソコン実習講座を除きます。)

お申し込み方法

★下のセミナー参加申込ボタンより、必要事項をご記入の上お申し込みください。