【医薬品製剤入門】軟膏剤・クリーム剤の基礎知識を解説

軟膏剤・クリーム剤は、皮膚科にかかるとよく処方される剤形と思われます。

日本薬局方では、軟膏剤とクリーム剤は、以前軟膏剤として一緒にされていましたが、第十六改正日本薬局方から別々に記載されるようになりました。

今回は、医薬品製剤のうち「軟膏剤・クリーム剤」に関する基本知識をまとめました。

目次

1.軟膏剤・クリーム剤とは?

日本薬局方では、それぞれ以下のように記載されています。

“(1) 軟膏剤は,皮膚に塗布する,有効成分を基剤に溶解又は分散させた半固形の製剤である.本剤には,油脂性軟膏剤及び水溶性軟膏剤がある.”

“(1) クリーム剤は,皮膚に塗布する,水中油型又は油中水型に乳化した半固形の製剤である.油中水型に乳化した親油性の製剤については油性クリーム剤と称することができる.”

では、軟膏材・クリーム材の種類や条件に付いてみていきましょう。

(1)軟膏剤の種類

まず「軟膏剤」とは、有効成分に白色ワセリンなどの油性基剤をベースにした塗り薬で、油脂性、水溶性、クリーム剤などがあります。

そのうち「油脂性軟膏剤」は、基剤が油性成分のみからなる製剤です。

また「水溶性軟膏剤」は、油性成分と水性成分とからなり、界面活性剤を添加して乳化させています。

「クリーム剤」は、油性成分に加え、水やグリセリンなどの水分が含まれており、のびがよく、ベタつきにくい、軟膏に比べ刺激性がやや強い傾向があります。油中水型(W/O型)と水中油型(O/W型)があります。

(2)軟膏剤・クリーム剤の条件

軟膏剤・クリーム剤の条件としては、下記のものが挙げられます。

- 皮膚に対して安全であること

- 物理・化学・生物学的に安定であること

- 薬物が均一に分布していること

- 伸びが良い(適度な粘性)、使用感がよいこと 等々

2.軟膏剤・クリーム剤の特徴は?(メリット・デメリット)

軟膏剤・クリーム剤は、下記のようなメリットがある製剤です。

- 投与が容易

- 塗布していない患部以外に影響が少ない 等々

ただし、下記のようなデメリットもあります。

- ベタつきやすいなど使用感がよくない

- クリーム剤は軟膏剤に比べ刺激が強い 等々

3.軟膏剤・クリーム剤の製造方法

軟膏剤・クリーム剤の製法としては、日本薬局方に下記の記載があります。

「(2) 油脂性軟膏剤を製するには,通例,油脂類,ろう類,パラフィンなどの炭化水素類などの油脂性基剤を加温して融解し,有効成分を加え,混和して溶解又は分散させ,全体が均質になるまで混ぜて練り合わせる. 水溶性軟膏剤を製するには,通例,マクロゴールなどの水溶性基剤を加温して融解し,有効成分を加え,全体が均質になるまで混ぜて練り合わせる. 本剤のうち,変質しやすいものは,用時調製する.」

クリーム剤については、

「(2) 本剤を製するには,通例,ワセリン,高級アルコールなどをそのまま,又は乳化剤などの添加剤を加えて油相とし,別に,精製水をそのまま,又は乳化剤などの添加剤を加えて水相とし,そのいずれかの相に有効成分を加えて,それぞれ加温し,油相及び水相を合わせて全体が均質になるまでかき混ぜて乳化する. 本剤のうち,変質しやすいものは,用時調製する.」

と記載されています。

軟膏剤・クリーム剤の製法としては、有効成分と基剤や添加剤を練り合わせ、混合する工程が特徴的です。

溶融と練合、分散が基本操作となります。実際の製法には下記方法があります。

- 溶融法:基剤を加熱して溶融・混合する方法で、有効成分は温度が下がってから混和しながら添加します。

- 研和法:粉砕して篩別した有効成分を基剤に分散、練合する方法です。

- 乳化法:高温で油性成分、水等、乳化剤を攪拌する方法です。

4.軟膏剤・クリーム剤に用いる主な基剤

(1)基剤の種類

軟膏剤・クリーム剤には、下記のような基剤が用いられています。

①油脂性基剤

油脂性基剤は、鉱物性基剤、動植物性基剤に分類されます。鉱物性基剤は石油などの飽和炭化水素から作られる基剤で、動植物性基剤は植物油、動物油、ろう類などから作られます。

- ワセリン:イソパラフィンを主成分とし、適度な稠度で、延びもよく、刺激性がなく、化学的に不活性など多くの特徴があり、基剤としてよく使われます。

- パラフィン:固形パラフィンと流動パラフィンがあり、主に基剤の稠度を調製するために使用されることが多いようです。

- プラスチベース:ポリエチレン樹脂と流動パラフィンを加熱溶解、ゲル化させたもので、稠度変化が少ないという特徴があります。

- シリコン:ジメチルシロキサンの重合体で、重合度等により多くのグレードがあります。患部で皮膜形成による保護作用があります。

その他、菜種油、オリーブ油、椿油、ミツロウ等々が使用されています。

② 乳化性基剤

油性物質と水を乳化したもので、油相と水相があることから疎水性薬物、親水性薬物の両方を配合できるなどの利点があります。主に下記のようなものがあります。

(ⅰ) o/w型(バニシング型)

親水軟膏に代表される軟膏基剤です。油性成分(白色ワセリン)、乳化剤、保湿剤、保存剤、精製水などからなります。

(ⅱ) w/o型(コールドクリーム型)

吸水軟膏に代表される軟膏基剤です。同様な成分からなりますが、油性成分が外相であるため患部での伸びが良く、有効成分の浸透性にも優れているとされています。

また、油性成分とw/o形成乳化剤の混合物からなる基剤もあり、高い吸湿性を特徴としています。

③ 水溶性基剤

代表的なものとしては、マクロゴール軟膏があります。

マクロゴール400、マクロゴール4000の混合物で、適当な稠度の基剤が調整でき、吸湿性が高く、患部からの分泌物除去作用が強いとされています。

④ 懸濁性基剤

水溶性高分子でゲル化したヒドロゲル基剤と、脂肪族アルコールとプロピレングリコールによるFAPG基剤が知られています。

ヒドロゲル基剤は湿潤した患部に付着しやすい特徴があります。

FAPG基剤は有効成分の吸収性に優れており、水洗除去がしやすい特徴があります。

懸濁性基剤は、ゲル剤(皮膚に塗布するゲル状の製剤)に主に用いられます。

(2)基剤選択の基準

軟膏剤・クリーム剤の基剤として、下記のような点が求められているといえます。

- 有効成分との適合性:化学反応を起こさない、有効成分の親水性と疎水性のバランスに考慮する

- 患部との適合性:低刺激性、患部の保護性など

- 有効成分の浸透性(吸収性):基剤と患部の間の分配係数に影響されることから、基剤の親疎水性が重要とされている

- 使用感:一般に、油脂性の基剤は塗布性に優れ、水溶性の基剤は水洗除去性に優れる

5.軟膏剤・クリーム剤に用いる主な添加剤

添加剤としては、乳化剤、保存剤、抗酸化剤、安定剤などが用いられます。

6.軟膏剤・クリーム剤に関する製剤試験法

眼軟膏剤には、無菌試験法〈4.06〉、金属性異物試験法〈6.01〉に適合するとされています。

① 無菌試験法

日本薬局方では、「無菌試験法は,無菌であることが求められている原薬又は製剤に適用される.」「試験はメンブランフィルター法又は直接法によって行われる.」とされています。

詳しくは、日本薬局方4.06 無菌試験法に記載されています。

② 金属性異物試験法

眼軟膏剤の金属性異物試験法は、製剤総則中の眼軟膏剤の金属性異物を試験する方法です。

試験法は、日本薬局方6.01眼軟膏剤の金属性異物試験法に記載されています。

7.軟膏剤・クリーム剤の医薬品(種類別の数と主な医薬品)

添付文書情報で、軟膏剤・クリーム剤を調べてみると、以下のようになりました。

| 種類 | 医薬品数(*) | 主な医薬品 |

| 軟膏剤 | 300以上 | 「クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏」「ゲンタマイシン硫酸塩軟膏」「タクロリムス軟膏」「デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏」「ビダラビン軟膏」「マキサカルシトール軟膏」等多数 |

| クリーム剤 | 180以上 | 「ケトコナゾールクリーム」「ジクロフェナクナトリウムクリーム」「テルビナフィン塩酸塩クリーム」「ビホナゾールクリーム」「ヘパリン類似物質クリーム」等々 |

(*)医薬品数はジェネリック医薬品なども含みます。

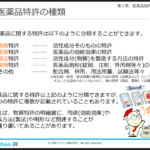

8.軟膏剤・クリーム剤に関する特許・文献の調査

(1)軟膏剤・クリーム剤に関する特許検索

J-Platpatを用いての特許を調査してみました。(調査日:2021.5.27)

① キーワード検索

- 軟膏剤/CL ⇒ 1211件

- クリーム剤/CL ⇒ 996件

② IPC(国際特許分類)による検索

国際特許分類としては、「A61K9/06」(特別な物理的形態によって特徴づけられた医薬品の製剤 ・軟膏;軟膏基剤)がありますので、これを用いて検索してみます。

クリーム剤もこの中に含まれているのではないかと思われます。

- A61K9/06/IP ⇒ 7560件

③ Fタームによる検索

軟膏剤のFタームとしては、「4C076AA06」(医薬品製剤 形態 ・軟膏剤)があります。

同様にクリーム剤もこの中に含まれていると思われます。

- 4C076AA06/FT ⇒ 11608件

- 4C076AA06/FT * 軟膏剤/CL ⇒ 773件

- 4C076AA06/FT * クリーム剤/CL ⇒ 595件

また、その下位概念として、次のようなFタームもあります。

- 含水系:4C076AA07/FT ⇒ 2203件

- 非水系:4C076AA08/FT ⇒ 803件

- ゲル、ゼリー:4C076AA09/FT ⇒ 7381件

適用部位としては、下記Fタームがあります。

- 経皮:4C076BB31/FT ⇒ 20495件

- 4C076BB31/FT * 4C076AA06/FT ⇒ 6676件

これらの調査結果の中には、発明の名称が「吉草酸酢酸プレドニゾロンを配合した固形軟膏剤」「外用感染症治療軟膏剤」「製剤安定性に優れた軟膏剤」「塩酸シプロヘプタジン軟膏剤及びその製造方法」「ジクロフェナク含有乳剤性軟膏剤」「ニコチン含有軟膏剤」「ステロイド外用軟膏剤」「糖アルコール類配合軟膏剤」等の特許が検出されました。

(2)軟膏剤・クリーム剤に関する文献調査

J-STAGEを用いて文献調査を行ってみました。(調査日:2021.5.27)

- 全文検索: 軟膏剤 or クリーム剤 ⇒ 1103件

- 抄録検索: 軟膏剤 or クリーム剤 ⇒ 70件

- 全文検索: (軟膏剤 or クリーム剤) and 医薬 ⇒ 619件

- 抄録検索: (軟膏剤 or クリーム剤) and 医薬 ⇒ 2件

この検索結果一覧では、「Budesonide軟膏剤とクリーム剤の抗炎症作用」「ステロイド軟膏剤の鏡検比較」「軟膏製剤に対する尿素軟膏剤の混合影響の検討」「軟膏剤の伸展性・塗布量に及ぼす温度の影響」「チューブ入り軟膏剤の加温溶融後の主薬均一性について」などのタイトルの文献が見られました。

以上、今回は軟膏剤・クリーム剤の基礎知識についてまとめてみました。

特許や文献の内容にご興味がある方は、ぜひデータベースを検索して確認してみてください。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・T)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/crushing-150x150.png)