【早わかり電子回路】LEDドライバーICの要点解説 (回路例や必要機能など)

今回は、LEDを点灯させるのに不可欠なLEDドライバーICを紹介します。

LEDドライバーICは、LED(発光ダイオード)を点灯させるための駆動装置といえるでしょう。アナログICに分類されますが、照明用途等では、デジタルのコントロール回路を内蔵しているものも多いです。

1.LEDドライバーとは

既に、日本国内では、蛍光灯がほぼ製造中止になっており、流通しているものも徐々に減っていくものと思われます。世の中の照明は、LED照明等に置き換わっていくことでしょう。

LEDの照明器具を製造するには、LEDを点灯させるための「LEDドライバー」が必要となります。

LEDそのものは、古くからあり、点灯回路も複雑なものはありませんでした。しかしながら、大規模な照明装置や液晶ディスプレイのバックライトとして用いられるようになると、高度な制御も必要となり、大規模で複雑な制御が行われるLEDドライバーICも作られるようになりました。

2.LEDドライバーの基本回路

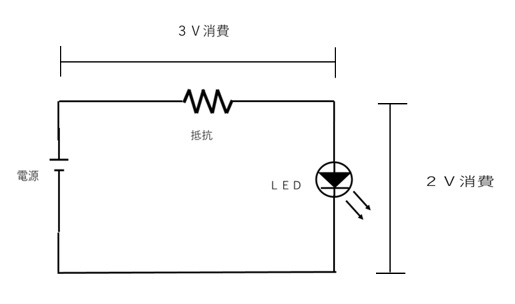

以前に別コラム「3分でわかる技術の超キホン LEDと電子回路の基礎知識」において紹介した、基本的なLED点灯回路を図1に示します。

【図1 LED点灯回路】

図1は、LEDを点灯させるための回路です。LEDが点灯するためには、その両端に2Vの電圧をかけ、電流は、10mAであるとします。また、電源電圧は5Vとします。

ここでは、LEDに電流が流れすぎないようにするため、抵抗(電流制限抵抗という)を電源とLEDの間に入れて、LEDにかかる電圧を 5V-2V=3V分だけ抵抗で消費するようにします。

この抵抗の抵抗値は、LEDを点灯させるのに必要な電流値を10mA(=0.01A)とすると、

オームの法則より、 R=V/Iなので、 R=3/0.01=300

つまり抵抗値300Ωの抵抗が必要になるという回路です。

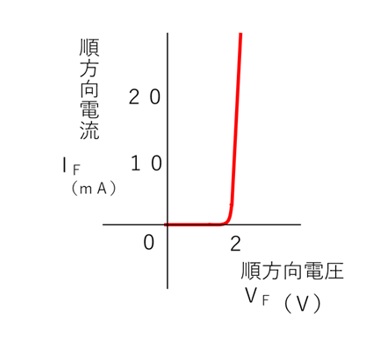

LEDを点灯させるだけならば、図1の回路でも点灯しますが、図2のLEDの電圧電流特性に示される通り、LEDは、電圧が少し変化しても、急激に電流が変化する箇所があります。

【図2 LEDの電圧電流特性】

LEDの明るさは、電流値で決まるので、電圧ではなく電流を一定にする回路を用いてLEDの明るさを制御します。この定電流回路がLEDドライバーの基本回路となります。

定電流回路とは、接続した負荷や両端電圧の大きさに関わらず、一定の電流を流す回路のことです。

3.LEDドライバーICに求められる機能

LEDドライバーICには、以下のような機能が必要となります。

- LEDは個体のばらつきや温度、電源電圧によって明るさが変動します。そこで、LEDドライバーにはLEDに流れる電流をモニターしながら一定の電流を流すように調整し、高い精度で電流を流して明るさの変動を最小限に抑えることが求められます。

- LEDドライバーは、LEDの輝度を調整(調光)する機能が必要になります。上記で、電流を制御することで明るさを変えることができる、としていますが、実は、電流の変化に応じて放射光の色温度も変化してしまうことがあります。したがって、調光する場合は、PWM調光を行うことが多いです。

「PWM調光」とは、LEDに流す電流のパルス幅を変調し、明るさを制御する方式で、”PWM”は”Pulse Width Modulation”の略です。PWM調光は、人間の目に認識できない速さでスイッチングすることで、平均的な明るさが変化してDUTY比によって明るく見えたり暗く見えたりします。PWM調光の場合、電流は一定なので色味の変化はありません。 - 多チャンネルのLEDドライバーの場合、並列接続されたLEDに流れる各電流を細かく制御できる機能が必要です。これにより電流の不均等を防ぐことができ、列ごとに明るさが異なる、ということがなくなります。

- LED自体の故障やLEDとの配線が断線したことによって、LEDが点灯しなくなったことを検出する機能などを持たせることができます。

4.LEDドライバーの例

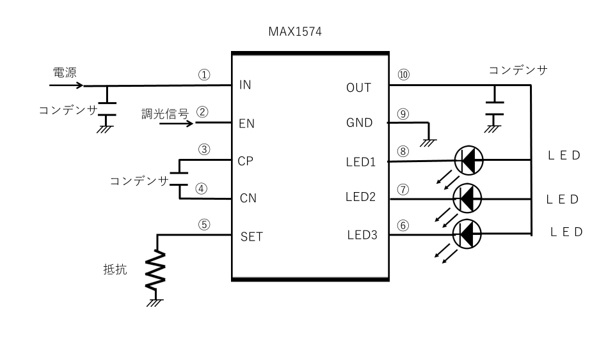

図3にLEDドライバーICを用いた回路例を示します。

【図3 LEDドライバーICを用いた回路例】

図は、マキシム社(現在は、アナログ・デバイセズ社)の「MAX1574」というLEDドライバーICです。

簡単な構成で、LEDを3個点灯させることができ、デジカメなどで使用されます。

電源電圧は、2.7Vから5.5Vまでで、LED1個当たり60mAまで電流を流すことができます。

調光信号は、パルス信号をカウントすることで調光しています。(例えば、1パルスで10%輝度減少させる)

LEDドライバーICは、複雑な制御回路を内蔵することで、この様に、少ない外付け部品でLED駆動回路が構成できてしまいます。(詳細は、このICのデータシートを確認して下さい。)

以上、LEDドライバーICについて紹介してきましたが、最近では、上記のような小型機器用から大型液晶のバックライト用途まで、多くの種類のLEDドライバーICがあります。それぞれの用途に応じてLEDドライバーICが作られるので、非常に種類が多くなっています。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 E・N)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/electric-circuit-dc0-150x150.png)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2022/08/elearning_AC-circuit1_0-150x150.png)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2022/08/elearning_AC-circuit_0-150x150.png)