《初心者必見》絶縁抵抗計とは?仕組み・選び方・使い方をやさしく解説

目次

1.絶縁抵抗計とは?

「絶縁抵抗計」とは、電気設備や機器の絶縁性能を数値で評価するための測定器です。測定対象に直流高電圧を印加し、流れる微小な電流を測定することで、絶縁抵抗値(MΩやGΩ単位)を算出します。

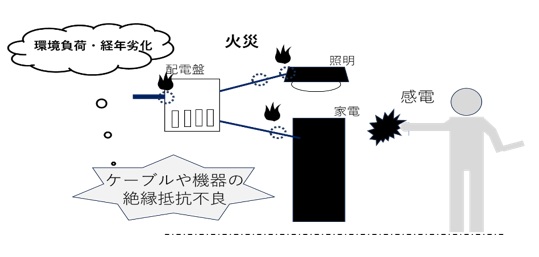

絶縁性能が低下すると、漏電・感電・火災・機器の誤作動といった重大なリスクにつながるため、工場・ビル・病院・学校・住宅など、あらゆる電気設備で定期的な絶縁測定が求められています。また、建物の新築や電気工事の完了時、機器の点検・修理後などにも欠かせない基本的な試験項目となっています。電気の安全性を守るうえで、絶縁抵抗計は非常に重要な役割を果たしているのです。

現在、市場にはさまざまなタイプの絶縁抵抗計があり、用途や測定レンジに応じて選定できます。国内メーカー各社は、現場用から高精度モデルまで多様な機種を展開しています。選定にあたっては、使用目的と必要な精度を踏まえたうえで、こうした信頼性の高い製品を選ぶことが重要です。

2.絶縁抵抗測定の目的と重要性

絶縁抵抗を測定する目的は、次のように安全性と信頼性を保つことにあります。

- 漏電の予防: 電気機器内部や配線間の絶縁が劣化すると、漏電が発生します。これを未然に防ぐために定期的に測定が行われます。

- 感電事故の防止: 絶縁不良によって人体に電流が流れることを防ぎます。

- 機器の信頼性維持: 異常な絶縁低下は機器故障の兆候。早期発見によりトラブルを回避できます。

- 法令・規格への適合: 電気工事士法や電気設備技術基準などにより、点検義務が定められている場合があります。

【図1 絶縁抵抗測定の主な目的】

なお、電気設備基準58条で規定されている低電圧電路の絶縁性能基準は表1の通りです。

【表1 低電圧電路の絶縁性能】

| 低電圧電路の種類 | 絶縁抵抗値 | |

| 使用電圧が300V以下 | 対地電圧(非接触式電路においては電線間の電圧)が150V以下のもの | 0.1MΩ以上 |

| その他のもの | 0.2MΩ以上 | |

| 使用電圧が300Vを超えるもの | 0.4MΩ以上 | |

3.絶縁抵抗計の仕組みと原理

絶縁抵抗計がどのようにして絶縁性能を測定するのか、その原理と構造的な仕組みを正確に理解することは、正しい使い方や測定結果の評価に直結します。

(1)測定の基本原理:オームの法則の応用

絶縁抵抗計は、オームの法則( R=V/I )に基づいて絶縁抵抗値を求めています。

具体的には、測定対象(例えばケーブルの導体と外装間、あるいはケーブルの導体の線間など)に直流の高電圧(250V、500V、1000Vなど)を印加し、その際に流れる微小な電流を検出します。これにより、抵抗値(単位:MΩまたはGΩ)を算出します。

- 絶縁が良好な場合 → 電流はほとんど流れない → 高抵抗値

- 絶縁が劣化している場合 → 電流が流れやすくなる → 低抵抗値

このようにして、「絶縁状態の健全性」を数値化するのが絶縁抵抗計の基本的な仕組みです。

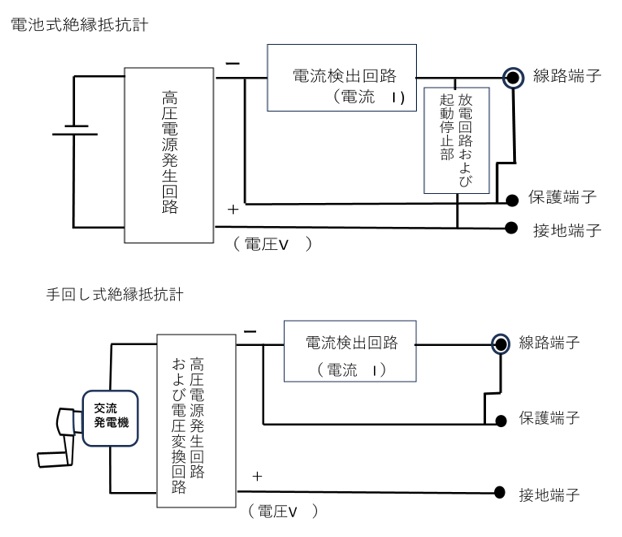

(2)構成要素と役割

一般的な絶縁抵抗計には以下のような構成要素が含まれています。

- 高電圧発生回路(DC発振回路):

測定対象に印加するための直流高電圧(250V〜1000V)を発生させる回路です。アナログ式では手回し発電機(ハンドル)で電圧を発生させる方式もあります。 - 電流検出回路:

印加された高電圧によって流れる微小な電流(ナノアンペア〜マイクロアンペア)を高精度で検出する回路です。高絶縁測定にはこの回路の感度と精度が非常に重要になります。 - 指示計器/ディスプレイ:

・アナログ式: 可動コイル型の指針式メーターを採用。

・デジタル式: LCD表示によってMΩやGΩ単位で数値表示。 - 放電回路:

測定対象に蓄積された電荷を、安全に地絡させるための機能です。過去には接地線に接続した接地棒で測定点を接地するなどを行います。現在は自動または手動の放電機構が計測器に含まれています。測定後すぐに放電せずに触れると感電するおそれがあります。 - 線路端子 L:

線路端子は直流電源の「 -側 」に接続されている。測定時は測定箇所へ接続する。 - 接地端子 E:

接地端子は直流電源の「 +側 」に接続されている。測定時は接地へ接続する。 - 保護端子 G:

絶縁物の表面に流れる漏れ電流や絶縁抵抗器本体の表面の漏洩電流が線路端子から電流検出回路への流入を回避し、本来の絶縁抵抗測定値の誤差をなくすための入力端子。

【図2 絶縁抵抗計 回路例 概要図】

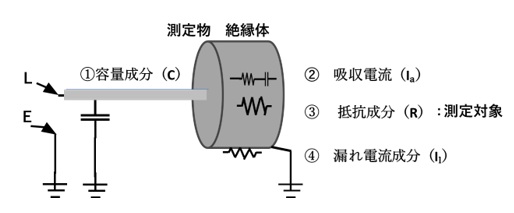

(3)測定対象の絶縁抵抗測定時のパラメータ

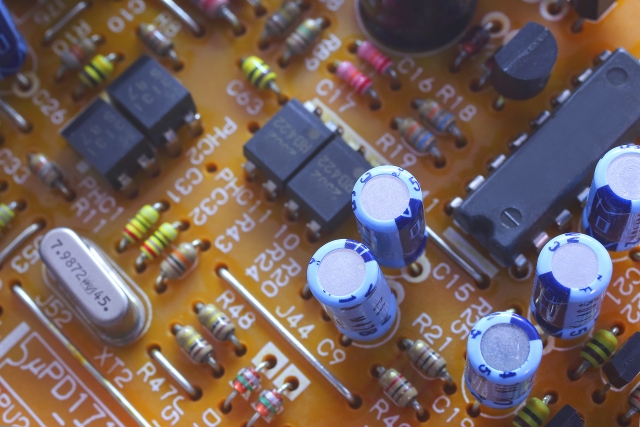

絶縁抵抗測定における対象物(例:電線、モーター、コンデンサーなど)は、以下のようなパラメータが関係します。

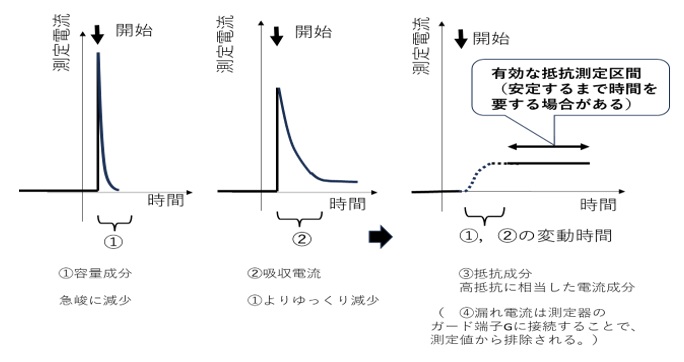

- ① 容量成分(C)による電流: 電線などの構造がコンデンサのように働くため、初期に一時的な充電電流が流れます。

- ② 吸収電流(Iₐ): 絶縁体内部に蓄えられた誘電電荷による電流。

- ③ 抵抗成分(R)による電流: 絶縁材料の純粋な抵抗。

- ④ 漏れ電流(Iₗ): 表面リークや湿気の影響による電流。

以下の図のように、各パラメータの影響によりこれらの電流は時間の経過とともに変化するため、測定時間の設定(1分、10分など)や電圧レベルが結果に影響します。

【図3 測定時の測定関連パラメータ】

【図4 各パラメータの測定電流の挙動 イメージ】

これらの要因が合わさることで、測定電流が安定するまでに時間を要する場合があります。

(4)時間経過と絶縁抵抗値の関係

上述のように 絶縁抵抗値は印加直後と数十秒後で値が異なる場合があります。このように、初期には誘電による吸収電流(Iₐ)や容量性電流(Iₑ)が影響し、しばらくしてから真の絶縁抵抗値に近づく現象であることから、産業用途では以下のような手法も用いられる場合があります。

《時間経過による絶縁抵抗比の指標》

- 誘電吸収比(DAR:Dielectric Absorption Ratio): 1分後/30秒後の各抵抗値の比

- 成極指数(PI:Polarization Index): 10分後/1分後の各抵抗値の比

こうした指標を使えば、単なる抵抗値だけでなく、絶縁材料の劣化状態をより深く評価できます。

(5)電圧印加レベルとその意味

選択する印加電圧は、測定対象の耐圧や規格に応じて変える必要があります。

絶縁測定時に印加できる電圧は「定格電圧」(レンジ)として表記されています。

高い電圧を印加することは避けるべきで、マニュアルや規格での確認が必要です。

JIS C 1302:2018 における定格電圧の概要は、以下のようになっています。

【表2 絶縁抵抗計の定格測定電圧と使用例】

| 定格電圧 | 主な用途例 | 補足 |

| 25/50V | 電話回線電路 | LNG法 |

| 125V | 100V: 弱電回路、通信機器 | 精密機器の内部回路 |

| 250V | 200V: 低圧電路、小型電動機、電子機器 | |

| 500V | 600V以下: 低圧電路、一般的な電灯・動力回路 発電中の太陽電池アレイ(P-N端子短絡測定) 発電中の太陽電池アレイ(P-N端子非短絡測定)*1) |

建物の電気設備 発電設備 |

| 1000V | 600Vを超える: 高圧電路、高圧設備、変圧器、盤内 発電中の太陽電池アレイ(P-N端子短絡測定) 発電中の太陽電池アレイ(P-N端子非短絡測定)*1) |

工場やインフラ系設備 発電設備 |

4.アナログ絶縁抵抗計とデジタル絶縁抵抗計の違い

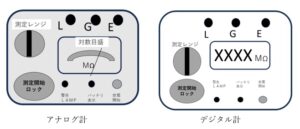

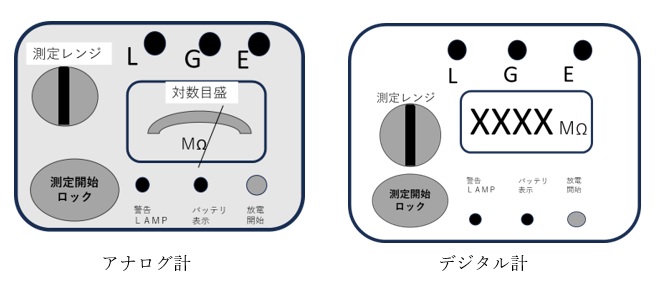

絶縁抵抗計には大きく分けて「アナログ式」と「デジタル式」の2種類があります。それぞれに特性と利点があり、用途や作業環境に応じた適切な選定が求められます。

表3に両者の違いを一覧表で比較し、使用時の注意点や選び方のヒントを紹介します。

【表3 アナログ vs デジタル:機能比較表】

| 項目 | アナログ絶縁抵抗計 | デジタル絶縁抵抗計 |

| 表示方式 | 指針メーター(可動コイル式) | 液晶ディスプレイ(LCD) |

| 視認性 | 変化の傾向が分かりやすい | 数値が明瞭で正確 |

| 電源の有無 | 乾電池・内蔵バッテリー式 手動式(発電機内蔵)電源不要 |

乾電池・内蔵バッテリー式 |

| 測定精度 | 目視による読み取りで誤差が出やすい | 高精度。オートレンジや補正機能あり |

| 耐久性・信頼性 | 構造がシンプルで故障しにくい | 精密機器のため落下や水濡れに注意が必要 |

| 追加機能 | 基本的な測定機能のみ | データ記録、自動合否判定、通信機能など搭載可 |

| 価格帯 | 比較的安価 | 高機能機種は高価な傾向 |

| 主な用途 | 現場向け、簡易点検、教育用 | 記録が必要な点検、高精度評価、管理業務 |

《デジタルとアナログの選定ポイント》

現場で素早くチェックしたい場合や、電源供給が困難な環境では「アナログ絶縁抵抗計」がシンプルで便利です。

一方で、記録を残したい・管理台帳に使いたい・複数レンジを頻繁に使い分ける必要があるなど、業務負担を減らしたい用途には「デジタル絶縁抵抗計」が適しています。

近年では、バーグラフと数値を併用したハイブリッド表示型のデジタル機器も増えており、視認性と精度の両立を実現しています。

【図5 デジタル計とアナログ計】

5.種類別の絶縁抵抗計

絶縁抵抗計には、測定対象や測定環境に応じてさまざまな種類があります。家庭用配線から高絶縁が求められる産業用途、精密機器の検査に至るまで、目的に合ったモデルを選定することが、正確な絶縁評価と安全な作業に直結します。本章では、代表的な絶縁抵抗計のタイプとして「低圧絶縁抵抗計」と「超絶縁抵抗計」と「PV絶縁抵抗計」の3種類について、それぞれの特徴と使われ方を詳しく見ていきましょう。

(1)低圧絶縁抵抗計(一般用)

これまで説明してきましたように、絶縁抵抗計(「メガー」とも呼ばれます)は、一般家庭や小型設備の絶縁測定に適しており、125Vや250Vといった比較的低い印加電圧で安全にチェックが行えます。特に古い住宅配線や弱電機器の確認では、過剰な高電圧を避けられる点で非常に有効です。

なお、しばしば「テスターで代用できるのでは?」という疑問がありますが、これは基本的に不可能です。テスター(マルチメーター)は通常、低電圧下での数十MΩ程度までの抵抗測定しか対応しておらず、直流高電圧を印加して絶縁の劣化を調べるという絶縁抵抗計本来の機能を果たすことができません。そのため、漏電や絶縁劣化の正確な判定には、やはり絶縁抵抗計、特にこのような低圧タイプの専用機器が必須です。

[※関連記事:テスター(マルチメーター)の測定原理と使い方 ]

(2)超高抵抗絶縁抵抗計

超高抵抗絶縁抵抗計は、GΩ(ギガオーム)やTΩ(テラオーム)といった非常に高い絶縁抵抗値を測定するために設計された機器です。

測定対象には、クリーンルーム内の精密機器、医療用電子機器、半導体製造装置、高感度な通信回路など、わずかなリーク電流も重大な問題となるケースが含まれます。こうした超高絶縁を評価するために、5kV以上の高電圧印加が可能なモデルや、ノイズ耐性を強化した高感度検出回路を搭載したタイプが主流です。一般的な絶縁抵抗計とは測定回路も異なり、測定環境にも高度な静電・電磁シールドが求められるため、装置の設置や運用には注意が必要です。

(3)PV絶縁抵抗計

太陽光発電設備の絶縁抵抗測定計に関連して、JIS規格 JIS C 1302:2018 からPV絶縁抵抗計の使用した太陽電池アレイの絶縁抵抗測定が定義されました。PV絶縁抵抗計の「PV」は’Photovoltaic’(≒太陽光発電)のことです。

従来は、太陽光電池パネルを切り離してP-N端子を短絡させて絶縁抵抗を計測する方法でしたが、切り替え時にはスパーク放電の発生など設備を破損したり、作業が危険でした。また、光電池パネルのP-Nを接続しない測定方法も行われていましたが、発電パネルの容量負荷の残留電圧などの影響によって絶縁抵抗測定値に誤差が発生しやすい、といった課題がありました。

PV絶縁抵抗測定器のPVモードでは、太陽光パネルの発電を停止せずに、かつP-N端子を短絡せずに測定が可能です。P端子と接地、N端子と接地間を直接測定し計算することで太陽光パネルの影響を受けることなく、精度よく絶縁測定できる測定方法です。

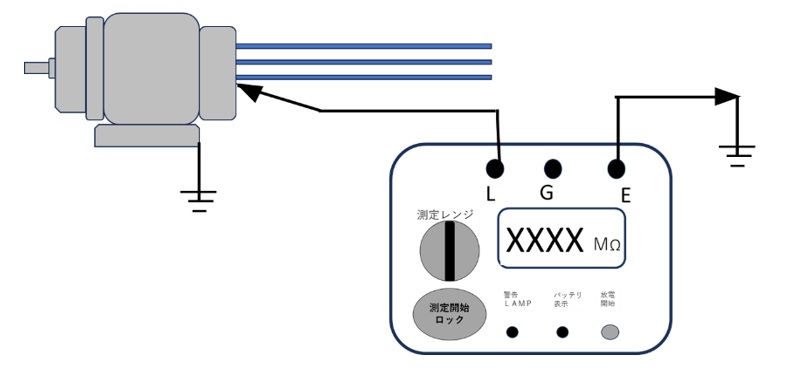

6.絶縁抵抗の測定手順

電気設備や機器の絶縁状態を正しく評価するためには、絶縁抵抗計の正しい使い方を理解し、安全かつ確実に測定する手順を守ることが重要です。

誤った接続や操作は、感電事故や機器の損傷につながるおそれがあるため、あらかじめ正しいフローを把握しておく必要があります。

この章では、基本的な測定の準備から、実際の操作、測定後の処理までを順を追って解説します。

- 電源OFFと安全確認: 測定対象の機器・配線が通電していないことを確認。作業前には必ずブレーカーを遮断します。

- 接続: 絶縁抵抗計のリードを対象のLとE、またはLとN間に接続します。

- 測定レンジの選択: 対象の規格や設備に応じて、適切な印加電圧(250V、500V、1000Vなど)を選択します。

- 測定実行: 測定ボタンを押す(またはハンドルを回す)ことで電圧を印加し、抵抗値を表示します。

- 数値読み取り: 表示されたMΩ単位の抵抗値を確認し、基準値と照らして絶縁状態を判断します。

- 放電操作: 測定終了後は、測定対象に残留する電荷を放電する操作を必ず行います。

【図6 動力機器の対地絶縁抵抗測定の例】

7.測定レンジと選定基準

絶縁抵抗計を使用する際には、測定対象に応じた定格電圧(レンジ)を備えた絶縁抵抗計を選定することが重要です。印加電圧が高すぎると機器を損傷させるリスクがあり、逆に低すぎると正確な絶縁評価ができない場合もあります。使用環境や測定目的に応じた適切なレンジ設定を行うことで、安全性と信頼性を両立させることができます。

【注意点:感電リスクと安全対策】

絶縁抵抗計は高電圧を扱うため、感電事故のリスクも伴います。感電の危険があるため、必ず通電を遮断した状態で測定を行ってください。以下のような対策を講じましょう。

- 測定前の通電確認(ブレーカーOFF)

- 絶縁手袋や保護具の着用

- 放電操作の徹底

- 周囲の安全確保

[※関連記事:押さえておきたい電気安全の基礎知識(感電/短絡/漏電/接地)]

【補足:測定結果の信頼性を支える「校正」の重要性】

絶縁抵抗計による測定結果を正しく評価するには、計器自体の精度が保たれていることが前提となります。長期間使用している絶縁抵抗計や、落下や強い振動などの衝撃を受けた機器は、内部の測定回路が狂っている可能性があります。

そのため、年1回程度の定期的な校正を実施し、信頼できる測定値が得られているかを確認することが推奨されます。特に報告書や検査記録に測定結果を残す業務においては、校正証明書付きの計器が求められる場面も多いため、校正管理も安全管理の一環として捉えることが重要です。

8.接地抵抗計との違い

「絶縁抵抗計」と混同されがちなのが「接地抵抗計」です。

表4で両者の違いをまとめます。

【表4 絶縁抵抗計と接地抵抗計の違い】

| 項目 | 絶縁抵抗計 | 接地抵抗計 |

| 測定対象 | 絶縁状態(配線・機器) | 接地状態(土壌) |

| 測定原理 | 高電圧印加による抵抗測定 | 電圧降下法による地面抵抗測定 |

| 危険防止対象 | 漏電・感電 | 雷・感電 |

| 主な用途 | 屋内設備、(太陽光設備対応品も有) | 接地極、避雷針、太陽光設備 |

[※関連記事:接地抵抗計の基本がわかる!原理・使い方・測定方法などを徹底解説 ]

9.まとめ:絶縁抵抗計は電気安全の守護神

絶縁抵抗計は、電気設備の安全性を確保するために欠かせない計測器です。原理・仕組みの理解を深めることで、誤った使い方による感電や事故を防ぎ、正確な診断が可能になります。アナログ・デジタル両方の特性を把握し、用途に合った製品選定を行いましょう。

正確な測定と安全な作業を行うためには、定期的な校正、適切な測定レンジの選定、そして安全確認の徹底が欠かせません。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 Y・K)

《引用文献、参考文献》

- 1) 日置電機(株), 絶縁抵抗計の原理と使い方

https://www.hioki.co.jp/jp/products/listUse/?category=43 - 2) 共立電気計器(株), 絶縁抵抗ハンドブック

https://www.kew-ltd.co.jp/tech-library/knowledge/guidebook/insulation/ - 3) JIS C1302:2018 絶縁抵抗計

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2022/08/elearning_AC-circuit1_0-150x150.png)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/Circuit-element0-150x150.png)