【医薬品製剤入門】注射剤の基礎知識[種類/特徴/製法/試験法など]

注射は、嫌いな人も多いかもしれません。

以前に比べて注射針の改良などされており、だいぶ良くはなっているようですけど、やっぱりあまりいいものではないですね。

今回は、医薬品製剤のうち「注射剤」に関する基本知識をまとめました。

目次

1.注射剤とは?

注射剤は、皮膚内または皮膚等を通して体内に直接適用する無菌の医薬品製剤をいいます。

日本薬局方では、次のように説明されています。

“(1) 注射剤は,皮下,筋肉内又は血管などの体内組織・器官に直接投与する,通例,溶液,懸濁液若しくは乳濁液,又は用時溶解若しくは用時懸濁して用いる固形の無菌製剤である.

本剤には,輸液剤,埋め込み注射剤及び持続性注射剤が含まれる.”

注射剤は、水溶液、懸濁液、乳濁液として、または、用時溶解、用時懸濁して用いられます。

(1)注射剤の条件

注射剤の条件としては、下記のものが挙げられます。

- 無菌であること

- 発熱性物質が存在しないこと

- 不溶性異物の混入がないこと

- 浸透圧、pHが血清・体液に近いこと

- 溶血性や投与部位における組織障害が認められないこと 等々

(2)注射剤の種類

注射剤には、下記のような種類があります。

① 性状による分類

- 水溶性注射剤: 注射用水を使用した注射剤で、多くの注射剤に用いられています。使用時の準備や投与が容易で、かつ、製造コストも比較的抑えられるメリットがあります。

- 非水溶性注射剤: 植物油、水溶性有機溶剤などを使用した注射剤です。水に難溶性の薬物や持続化を目的とする場合に用いられ、筋肉注射として使用されることが多いようです。

- 懸濁性注射剤、乳化性注射剤 :溶剤に難溶な薬物を懸濁または乳化により分散させた注射剤です。薬物の持続化、薬物の安定化などを目的としています。

- 用時溶解注射剤: 粉末状または凍結乾燥した多孔質塊状(固形)で用時溶解、懸濁して使用する注射剤をいいます。薬物の長期安定化を目的としている場合に用いられます。凍結乾燥注射剤や粉末注射剤などが含まれます。

② 投与方法による分類

- 皮内注射: 主に腕の表皮と真皮の間に水溶液等を投与する方法です。液量は通常0.1~0.2ml程度で、薬部の吸収が遅く、反応の観察が容易なことから、アレルギー反応等の検査に用いられています。

- 皮下注射: 腕の側面部、大腿部、腹部等の皮下に注射液を投与します。液量は2ml以下とされており、インフルエンザワクチンなどの予防接種やインスリン注射で用いられます。

- 静脈内注射: 腕などの比較的表面にある静脈内に直接投与する方法です。投与量は1~10mlの範囲が多いですが、点滴など大量投与されることがあります。他の注射より即効性が期待できます。

- 筋肉内注射: 臀部、大腿部側面、三角筋等の皮膚表面から最も深いところにある筋肉に注射します。末梢血管に吸収させたい場合等に用いられ、液量は通常4ml以下とされています。B型肝炎ウィルスやコロナウィルスのワクチン接種に用いられています。

その他脊髄腔、関節腔、動脈注射などがあります。

2.注射剤の特徴は?(メリット・デメリット)

注射剤は、下記のようなメリットがある製剤です。

- 肝臓による代謝(初回通過効果)を受けないないため、経口剤より投与量が少なくてすむ

- 消化管から吸収されない薬の投与が可能となる

- ばらつきが少ないなど一定の効果が期待できる

- 即効的である(救急時に効果的)

- 嚥下困難や意識のない患者に投与できる

- 大量の薬の投与が可能 等々

ただし、下記のようなデメリットもあります。

- 副作用が生じやすい

- 感染症が起こりやすい

- 痛みを伴う

- 注射は医療関係者に限定される

- 注射器等の器具が必要となる 等々

3.注射剤の製造方法

注射剤の製法としては、日本薬局方に下記の記載があります。

“(2) 本剤のうち溶液,懸濁液又は乳濁液の製剤を製するには,通例,次の方法による.

(ⅰ) 有効成分をそのまま,又は有効成分に添加剤を加えたものを注射用水,ほかの水性溶剤又は非水性溶剤などに溶解,懸濁若しくは乳化して均質としたものを注射剤用の容器に充塡して密封し,滅菌する.

(ⅱ) 有効成分をそのまま,又は有効成分に添加剤を加えたものを注射用水,ほかの水性溶剤又は非水性溶剤などに溶解,懸濁若しくは乳化して均質としたものを無菌ろ過するか,無菌的に調製して均質としたものを注射剤用の容器に充塡して密封する.

ただし,微生物による汚染に十分に注意し,調製から滅菌に至る操作は注射剤の組成や貯法を考慮してできるだけ速やかに行う.有効成分の濃度を%で示す場合にはw/v%を意味する.

用時溶解又は用時懸濁して用いる本剤で,その名称に「注射用」の文字を冠するものには,溶解液又は懸濁用液(以下,「溶解液など」という.)を添付することができる.”

一般的な注射剤の製法としては、薬物と添加物を溶剤に溶解し、ろ過、容器に充填後、加熱滅菌します。

熱に不安定な薬物の場合は、加熱滅菌の代わりにろ過滅菌を行います。

凍結乾燥製剤の場合は、ろ過滅菌後凍結乾燥を行うことにより製造します。用いる容器も当然滅菌したものを使用します。

注射剤は、微生物、異物等々による汚染防止が必要になります。

原料、溶剤、製造機器・設備、製造工程などは厳重な管理された無菌環境で行われる必要があり、完全自動一貫生産による無人工程が理想とされています。

4.注射剤に用いる主な溶剤・添加剤

注射剤には溶剤が用いられ、溶剤には水性注射剤と非水性注射剤があります。

《水性注射剤》

水性注射剤には注射用水が用いられます。

注射用水は、「常水」にイオン交換、逆浸透等による適切な前処理を行った水又は「精製水」の蒸留又は超ろ過(*)により製造されます。無菌で発熱性物質を含まないとされています。

(*)「超ろ過法」とは、すべての種類の微生物及びエンドトキシンを除去する能力をもつ逆浸透膜、限外ろ過膜などの膜ろ過装置を用いて水をろ過する方法をいいます。

《非水性注射剤》

非水性注射剤は、植物油が用いられます。

植物油は、精製した落花生油、ごま油、トウモロコシ油、オリーブ油などが用いられます。

また、水溶性の有機溶剤として、エタノール、プロピレングリコール、グリセリンなどが使用されます。

添加剤としては、安定化剤、保存剤、溶解補助剤、緩衝剤、等張化剤、乳化剤、賦形剤などが用いられます。

5.注射剤の無菌・減菌法

上述の通り、注射剤は無菌でなければなりません。

無菌の注射剤を製造する方法としては、下記のような方法があります。

(1)最終減菌法

製剤を容器に充塡した後に滅菌する方法で、下記の方法があります。

① 加熱法

文字通り加熱による滅菌法で、オートクレープを用いて高圧水蒸気で加熱滅菌する高圧蒸気滅菌法、乾熱空気で加熱滅菌する乾熱法があります。

ともに熱に安定な薬物に用いられる滅菌法です。

高温短時間での加熱滅菌により、効率よく滅菌できるとされています。

② 照射法

ガンマ線等を用いて滅菌する放射線法と、高周波を照射、発生する熱で滅菌する高周波法が知られています。

放射線法はガラス容器等の滅菌に、高周波法は水や培地等に用いられます。

③ ガス法

酸化エチレン、過酸化水素ガスなどを用いて滅菌する方法です。

この方法もガラス容器等に用いられるようです。

(2)無菌操作法

原料段階又はろ過滅菌後、一連の無菌工程により製剤を製造する方法で、一定の無菌性保証水準が得られるように行われます。最終滅菌法に適さない医薬品に用いられます。

6.注射剤に関する製剤試験法

日本薬局方では、医薬品として製造された注射剤が下記試験法に適合することが定められています。

① エンドトキシン試験法

日本薬局方では、「エンドトキシン試験法は,カブトガニ(Limulus polyphemus又はTachypleus tridentatus)の血球抽出成分より調製されたライセート試薬を用いて,グラム陰性菌由来のエンドトキシンを検出又は定量する方法」とされています。

② 発熱性物質試験法

エンドトキシン試験法〈4.01〉の適用が困難な場合に適用できるとされている試験法です。

日本薬局方では、「発熱性物質試験法は,発熱性物質の存在をウサギを用いて試験する方法」とされています。

③ 無菌試験法

無菌試験法は、無菌であることが求められている原薬又は製剤に適用されます。

日本薬局方では、「無菌試験法は,無菌であることが求められている原薬又は製剤に適用される.」「試験はメンブランフィルター法又は直接法によって行われる.」とされています。

詳しくは、日本薬局方4.06 無菌試験法に記載されています。

なお、容器については、注射剤用ガラス容器試験法やプラスチック製医薬品容器試験法が、注射剤用ガラス容器に用いるゴム栓については、輸液用ゴム栓試験法に適合するとされています。

また、注射剤及び添付された溶解液などについては注射剤の不溶性異物検査法、注射剤の不溶性微粒子試験法に、注射剤で用時溶解又は用時懸濁して用いるものについては製剤均一性試験法に適合するとされています。

7.注射剤の医薬品(種類別の数と主な医薬品)

添付文書情報で、各注射剤を調べてみると、以下のようになりました。

| 注射剤種類 | 医薬品数(*) | 主な医薬品 |

| 注射 | 1400以上 | 「アルプロスタジル注」「オメプラゾール注射用」「ゲンタマイシン硫酸塩注射液」「ナファモスタットメシル酸塩注射用」等多数 |

| 凍結乾燥製剤 | 270以上 | 「おたふくかぜ生ワクチン」「アルプロスタジルアルファデクス」「ナファモスタットメシル酸塩注射用」等々 |

| 静注用 | 800以上 | 「アクプラ静注用」「アミノフィリン静注」「エポプロステノール静注用」「グラニセトロン静注液」「セフォチアム塩酸塩静注用」等々 |

| 筋注用 | 90以上 | 「エルカトニン筋注」「エビリファイ持続性水懸筋注用」等々 |

| 皮下注 | 100以上 | 「エタネルセプトBS皮下注」「エポジン皮下注」「治療用アレルゲンエキス皮下注」等々 |

| 点滴 | 440以上 | 「アシクロビル点滴静注液」「インフリキシマブBS点滴静注用」「イリノテカン塩酸塩点滴静注液」「エダラボン点滴静注」「ゲムシタビン点滴静注液」等々 |

(*)医薬品数はジェネリック医薬品などおよび重複も含みます。

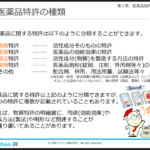

8.注射剤に関する特許・文献の調査

J-Platpatを用いての特許を調査してみました。(調査日:2021.5.27)

(1)注射剤に関する特許検索

① キーワード検索

- 注射剤/CL ⇒ 1855件

② IPC(国際特許分類)による検索

国際特許分類としては、溶液剤の分類「A61K9/08」(特別な物理的形態によって特徴づけられた医薬品の製剤 ・溶液剤)がありますので、これを用いて検索してみます。

- A61K9/08/IP * 注射剤/CL ⇒ 640件

注射剤そのもののIPCはないようですので、実際の調査では種々絞り込みが必要と思われます。

③ Fタームによる検索

溶液剤のFタームとしては、「4C076AA11」(医薬品製剤 形態 ・溶液剤)があります。

- 4C076AA11/FT ⇒ 22572件

- 4C076AA11/FT * 注射剤/CL ⇒ 703件

4C076AA11の下位概念として、次のようなFタームもあります。

- 水溶液剤: 4C076AA12/FT * 注射剤/CL ⇒ 453件

- 非水溶液剤: 4C076AA13/FT * 注射剤/CL ⇒ 31件

- 油液剤: 4C076AA14/FT * 注射剤/CL ⇒ 14件

また、適用部位としてのFターム「4C076BB11」(適用部位 ・注射)があります。

- 4C076BB11/FT ⇒ 18172件

- 4C076BB11/FT * 4C076AA11/FT ⇒ 9028件

さらに、製法に関するFタームもあります。

これらも調査の内容によっては使用できる可能性があります。

- 液体製剤の製法: 4C076GG41/FT ⇒ 6568件

- 滅菌パイロジェンの除去: 4C076GG43/FT ⇒ 537件

- 用時溶解用固形製剤化: 4C076GG47/FT ⇒ 892件

これらの検索結果の母集団中には、発明の名称が「注射剤用医薬組成物の製造方法」「注射剤およびデポ形成方法」「エリブリンまたはその薬剤学的に許容される塩を含む注射剤」「シリビニン注射剤及びその調製方法」「安定なドセタキセル注射剤」「変形性関節症治療剤を含有する注射剤」などの特許文献が検出されました。

(2)注射剤に関する文献調査

J-STAGEを用いて文献調査を行ってみました。(調査日:2021.5.27)

- 全文検索: 注射剤 ⇒ 7618件

- 抄録検索: 注射剤 ⇒ 298件

- 全文検索: 注射剤 and 医薬 ⇒ 3719件

- 全文検索: 注射 and 医薬 ⇒ 15685件

- 抄録検索: 注射剤 and 医薬 ⇒ 32件

この文献検索の母集団中には、「剤形の進歩:GLP―1およびインスリンの非注射製剤の開発動向」などの文献が見られました。

ということで今回は、注射剤の基礎知識を解説しました。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・T)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/crushing-150x150.png)