農業における高濃度CO2の利用と事例《トリジェネレーション技術としても注目》

温室ハウス内でのCO2濃度を高めた農作物栽培のニュースを最近耳にします。

地球温暖化対策の必要性が高まる中で、この動きをどう捉えたらよいでしょうか。

目次

1.CO2濃度を高めた農作物栽培

生物の教科書には光合成速度を支配する因子として下記の3要素

- 光強度

- 温度

- CO2濃度

が記載されています。

従ってCO2濃度を上げれば農作物の収穫が増えるだろうと理屈としては理解されていると思いますが、実際の農作物栽培でどの程度の効果があるのか、その定量的データを見たことがある人は多くないかもしれません。

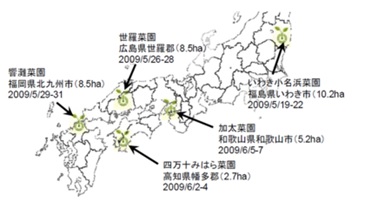

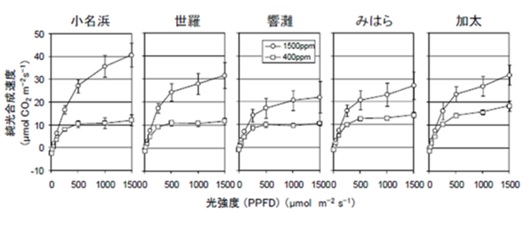

この点に関して愛媛大学の仁科教授らが、全国の大規模太陽光利用型植物工場5菜園でのトマト栽培で測定した結果を、図1-1と図1-2に示します1)。

【図1-1 測定対象としたトマト生産太陽光利用型植物工場 ※引用1)】

【図1-2 各菜園の葉群中層の光―光合成曲線(CO2濃度400ppm、1500ppm)※引用1)】

CO2濃度を通常の大気中濃度である400ppmから1500ppmにまで高めると、菜園および光強度によるバラツキはあるものの、光合成速度が低く見積もっても50%は高まっていることが分かります。

厄介者のCO2を消費即ち削減して農作物増産が可能になるのですから、注目に値する結果です。

2.社会的・技術的位置づけ

この高CO2濃度での農作物栽培は、社会的に、また技術的に、どう位置づけたらよいでしょうか。

下記の二つの観点からみることができます。

(1)CO2リサイクルの農業への展開

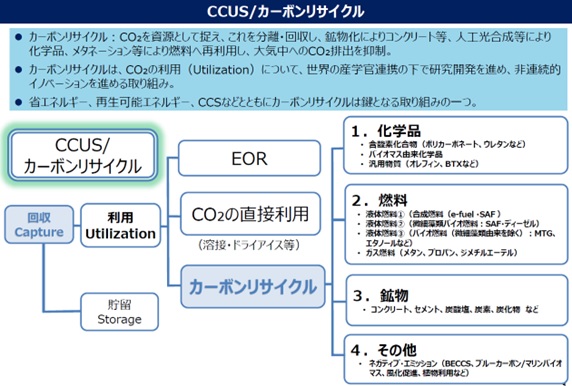

世界的にCCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage=二酸化炭素の回収、利用、貯留)の取り組みが進行しています。

日本政府は、この中の「利用」に分類されるカーボンリサイクルを推進するための技術ロードマップを2019年(2021年改訂)に発表しています2)。

図2はその方針が要約されたものです。

化学品・燃料・鉱物・その他の4本柱となっています。

高CO2濃度での農作物栽培はこの要約には明示されていませんが、CO2リサイクルの農業への展開として位置付けられ、ロードマップの事例集に収録されています。

【図2 カーボンリサイクル技術ロードマップ ※引用2)】

(2)トリジェネレーションとしての展開

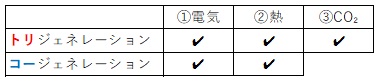

「コージェネレーション」(co-generation)はご存じの方も多いかと思います。

燃料を発電に使用した際に発生する排熱を無駄なく利用してエネルギーの利用効率を高める技術です。

高CO2濃度での農作物栽培は、表1に示すように、このコージェネレーションをさらに発展させた「トリジェネレーション」(tri-generation)技術とみることができます。

トリジェネレーションにはシステム開発が必要になりますので、多くのプロセス特許が出願されています3)。

【表1 トリジェネレーション】

3.大規模な取り組みの実例

(1)Shell社の例(オランダ)

この分野で先行しているのはオランダです。

石油会社Shellが、自社製油所から出るCO2を近隣の園芸農家に供給しています。

同社はwebsiteで以下のように報告しています4)。

- a) 2005年から供給を開始した。

- b) CO2供給源は、ロッテルダムのPernis製油所内にある重質残渣油から水素を製造するプラントの副生CO2である。100万トン/年の高純度CO2が生産される。

- c) プラントからのCO2は低圧で分配会社に送付し、この分配会社が昇圧した後にパイプラインを通して園芸農家に供給する。天然ガスの供給網と同様の仕組みである。

- d) 2019年時点で、農家への供給は高純度CO2全量の40%の40万トン/年であり、約600件の農家が受け入れている。

- e) 農家側は温室内でのガルベラの栽培等に利用しており、CO2が高純度であることを歓迎している。受け入れを希望する農家が増加している。

(2)日本企業の取り組み(Jファームなど)

日本でも取り組みが始まっています。

株式会社Jファームは、ガスエンジンを活用するトリジェネレーションシステムを導入した植物工場(図5)を苫小牧に建設し2014年に稼働開始しました5)。ミニトマトとベビーリーフが栽培されています。

【図3 (株)Jファームによるトリジェネレーション導入植物工場 ※引用5)】

また中国電力と電源開発(J-POWER)は、石炭ガス化燃料電池複合発電プラントからの回収CO2を利用する実証試験を2022年7月に開始しました6)。CO2を液体状態で農園のハウスまで輸送してトマト栽培の促進に利用するものです。

農業における高濃度CO2の利用が、他のカーボンリサイクルの取り組みと共に今後拡大していくことが期待されます。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 N・A)

《引用文献、参考文献》

- 1) 科学研究費補助金研究成果報告書 課題番号20380140

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20380140/ - 2) 経済産業省他, カーボンリサイクル技術ロードマップ 改訂2021年3月

https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210726007/20210726007.pdf - 3) トリジェネレーションのプロセス特許の例

特開2022-108132, 特開2019-180253, 特開2018-117539, 特開2017-087094 - 4) Shell社(WEBサイト)

https://www.shell.nl/over-ons/shell-pernis-refinery/news-archive-pernis/archief/berichten-2019/circular-destination-for-co2-from-shell-pernis.html - 5) 株式会社ファーム(WEBサイト)

https://jfarm-tomakomai.co.jp/introduction/energy.html - 6) 中国電力株式会社(WEBサイト)

https://www.energia.co.jp/press/2022/14186.html

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2022/09/experimental-design_statistics_1-150x150.png)