【医薬品製剤入門】顆粒剤とは?特徴・製造方法・試験方法などの要点解説

「顆粒剤」は、粉状の医薬品製剤の中では粒子サイズをやや大きくしたもので、手軽で飲みやすい製剤にしたものです。日本では欧米に比べて散剤や顆粒剤が多く用いられていますが、これは漢方薬の代表的な剤形が散剤・顆粒剤であったことなどの歴史的背景によるものともいわれています。

今回は、医薬品製剤のうち「顆粒剤」(細粒剤)について解説します。

目次

1.顆粒剤とは?(顆粒剤の分類)

日本薬局方では、「顆粒剤は、経口投与する粒状に造粒した製剤である」としています。

似たような剤形がいくつかありますが、概ね下記のように分類されています。

- 散剤:18号(850 μm)ふるいをすべて通過

- 丸剤:医薬品を球状としたもので、丸剤は粒度の規格がない

- 顆粒剤:10号(2.00 mm)ふるいをすべて通過

- 細粒剤:顆粒剤のうち30号(500 μm)ふるいに残留するものは全量の10%以下のもの

顆粒剤は、散剤に比べて粒子径が大きいので、飛散性は少ないなどの特徴があります。

また、一回投与量の多い医薬品は、錠剤では大きくなってしまい服用に適さなくなる場合などは、顆粒剤や散剤が選択される傾向があります。

2.顆粒剤の利点

顆粒剤は、下記のようなメリットがある製剤です。

- 錠剤などに比べ服用が容易で、即効性が期待できる

- 投与量の調整が容易

- 他の散剤との混合(調剤)が容易など

一方、湿気等保存性に劣るなどのデメリットもあります。

3.顆粒剤の製造方法

顆粒剤の製法としては、日本薬局方に下記の記載があります。

(ⅰ) 粉末状の有効成分に賦形剤,結合剤,崩壊剤又はそのほかの添加剤を加えて混和して均質にした後,適切な方法により粒状とする.

(ⅱ) あらかじめ粒状に製した有効成分に賦形剤などの添加剤を加えて混和し,均質とする.

(ⅲ) あらかじめ粒状に製した有効成分に賦形剤などの添加剤を加えて混和し,適切な方法により粒状とする.

粒状にする方法(造粒)は、主に湿式造粒、乾式造粒、噴霧造粒法等の方法があります。

「湿式造粒」は、原料粉末に水などの溶液状の結合剤などを混合して造粒するもので、その方法によって、「押し出し造粒」「流動層造粒」「攪拌造粒」などがあります。

一般的に、乾式造粒に比べて、形状や粒子径が均一な顆粒が得られるなどの利点があります。

「乾式造粒」は、薬剤と添加剤を混合後、圧縮して塊にした後で粉砕して顆粒状にする方法です。

水などを加えずに、また乾燥工程を含まないことが多いので、水分や熱に弱い薬剤に用いられることが多いようです。

4.顆粒剤と製剤特性

顆粒剤は、下記のような製剤的な特性について考慮することが求められます。

- 充てん性:分包する包装工程、使用時の調剤分包における充てんに適していることが必要です

- 流動性:散剤、細粒剤などが調剤分包される際に1包中に含まれる製剤の重量が異なると、内服量に変動を生ずる原因となってしまいます。

- 見かけ比容積:「カサ比重」とも呼ばれるもので、散剤、細粒剤、顆粒剤を包装する際あるいは調剤分包する際に、包装容器の容積に関連するまた他剤との混合性に関与する特性として重要です。

- 帯電性:帯電性は、製造工程中や調剤を分包する際の操作の上で大きな障害となる可能性があります。

5.顆粒剤に関する製剤試験法

日本薬局方では、医薬品として製造された顆粒剤が、下記の試験法に適合することが定められています。

(1)製剤均一性試験法

個々の製剤間での有効成分量の均一性の程度を示すための試験法です。

有効成分の含量が、表示量の一定範囲内にあることを確認し、均一性を保証します。

製剤含量の均一性は、含量均一性試験又は質量偏差試験のいずれかの方法で試験されることになっています。

第17改正日本薬局方6.02に詳細な試験法が記載されています。

(2)溶出試験法

経口製剤について溶出試験規格に適合しているかどうかを判定するために、また、著しい生物学的非同等を防ぐことを目的としている試験です。

腸溶性製剤、即放性製剤、徐放性製剤などによって試験方法、判定法が定められています。

第17改正日本薬局方6.10に詳細な試験法が記載されています。

(3)崩壊試験法

顆粒剤が試験液中、定められた条件で規定時間内に崩壊するかどうか否かを確認する試験法です。

製造工程のバラツキが小さいことを確認するための品質管理が主目的としていますが、30号(500 μm)ふるいに残留するものが10%以下のものには崩壊試験法を適用しないとされています。

第17改正日本薬局方6.09に詳細な試験法が記載されています。

なお、製剤総則中の製剤の粒度の規定を試験する方法として、日本薬局方に6.03 製剤の粒度の試験法が記載されています。

試験の操作法としては、「18号(850 μm)及び30号(500 μm)のふるいを用いて試験を行う.ただし,この試験に用いるふるいの枠の内径は75 mmとする.(以下略)」となっています。

6.顆粒剤の医薬品

添付文書情報で、顆粒剤を調べてみると、550件以上の医薬品がヒットしました。

| 分類 | 品目数 | 主な医薬品 |

| 漢方製剤 | 314 | 多種漢方薬 |

| 消化性潰瘍剤 | 44 | 「エカベトナトリウム」「ポラプレジンク」「レバミピド」 |

| アレルギー薬 | 22 | 「オロパタジン」「モンテルカスト」 |

| 抗ウィルス薬 | 21 | 「アシクロビル」「バラシクロビル」「ビクロックス」 |

漢方製剤は、エキス剤を顆粒としたものが多く、エキス剤顆粒とすることで安定した品質としていると考えられます。漢方を除くと、錠剤などと比べてそれほど多くないことがわかります。

顆粒剤が選ばれる理由のひとつとして、一回投与量が多い医薬品が挙げられます。

上記の例では、エカベトナトリウム、ポラプレジンク、レバミピドなどが該当すると考えられ、それぞれの一回投与量は、エカベトナトリウム水和物として1g、ポラプレジンクとして75mg、レバミピドとして100mgなどとなっています。

これらは錠剤とすると大きなものあるいは錠剤をいくつも飲まなければならなくなりますので、顆粒剤が選ばれたと考えられます。

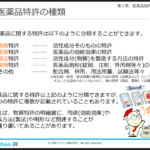

7.顆粒剤に関する特許・文献の調査

(※いずれも2021年3月29日における検索結果です)

(1)顆粒剤に関する特許検索

日本特許庁の「J-Platpat」を用いての特許を調査してみました。(調査日:2021.3.29)

① キーワード検索

- 顆粒剤/CL*A61K/FI ⇒ 1954件

この中には、「アセトアミノフェン含有顆粒剤」「イブプロフェン含有経口用医薬製剤」「顆粒剤を調製する方法」などの特許が見られました。

(※医薬品に関するメインの分類(FI)の「A61K」に限定しています。)

② IPC(国際特許分類)による検索

顆粒剤に対応するIPC分類(国際特許分類)としては、「A61K9/16」(※特別な物理的形態によって特徴づけられた医薬品の製剤 ・粒状剤,例.散剤 ・・塊状剤;顆粒剤;マイクロビーズレット[2])がありますので、これを用いて検索してみます。

- 61K9/16/IP ⇒ 7052件

ただし、A61K9/16は、「・・塊状剤;顆粒剤・・・」とあり、顆粒剤の上位概念を含むものですので、実際の調査ではさらに限定する必要がでてくると思われます。

③ Fタームによる検索

顆粒剤には、Fタームとして「4C076AA31」(※4C076 医薬品製剤:形態 ・粉末剤 ・・顆粒剤;細粒剤)がありますので、これを用いて検索してみます。

- 4C076AA31/FT ⇒ 8279件

ちなみに、類似の剤形の件数は下記のようになっていました。

- 粉末剤: 4C076AA29/FT ⇒ 18201件

- 散剤 : 4C076AA30/FT ⇒ 3517件

顆粒剤の製法としていろいろな造粒法が知られていますが、造粒法別の件数(Fタームと、特許請求の範囲を対象としたキーワードとのAND検索)は以下のようになりました。

- 湿式造粒 : [4C076AA31/FT]*[湿式造粒/CL] ⇒ 221件

- 流動層造粒 : [4C076AA31/FT]*[流動層造粒/CL] ⇒ 117件

- 乾式造粒 : [4C076AA31/FT]*[乾式造粒/CL] ⇒ 84件

- 押出造粒 : [4C076AA31/FT]*[押し出し造粒/CL+押出造粒/CL] ⇒ 59件

- 攪拌造粒 : [4C076AA31/FT]*[攪拌造粒/CL] ⇒ 37件

- 噴霧造粒 : [4C076AA31/FT]*[噴霧造粒/CL] ⇒ 34件

また、代表的な医薬品の出願数としては、

- イブプロフェン : [4C076AA31/FT]*[イブプロフェン/CL] ⇒ 255件

- アセトアミノフェン : [4C076AA31/FT]*[アセトアミノフェン/CL] ⇒ 136件

- ロキソプロフェン : [4C076AA31/FT]*[ロキソプロフェン/CL] ⇒ 82件

- ラベプラゾール : [4C076AA31/FT]*[ラベプラゾール/CL] ⇒ 47件

- メトトレキサート : [4C076AA31/FT]*[メトトレキサート/CL] ⇒ 47件

- フェキソフェナジン : [4C076AA31/FT]*[フェキソフェナジン/CL] ⇒ 42件

- アシクロビル : [4C076AA31/FT]*[アシクロビル/CL] ⇒ 36件

- ドネペジルト : [4C076AA31/FT]*[ドネペジル/CL] ⇒ 33件

- オルメサルタン : [4C076AA31/FT]*[オルメサルタン/CL] ⇒ 30件

- モンテルカスト : [4C076AA31/FT]*[モンテルカスト/CL] ⇒ 26件

- レボセチリジン : [4C076AA31/FT]*[レボセチリジン/CL] ⇒ 20件

- バラシクロビル : [4C076AA31/FT]*[バラシクロビル/CL] ⇒ 13件

となっていました。

(2)顆粒剤に関する文献調査

JSTが運営している無料の文献データベース「J-STAGE」を用いて文献調査を行ってみました。(調査日:2021.3.29)

- 全文検索: 顆粒剤 ⇒ 803件

- 抄録検索: 顆粒剤 ⇒ 36件

- 全文検索: 顆粒剤 and 医薬 ⇒ 396件

- 抄録検索: 顆粒 and 医薬 ⇒ 28件

「アシクロビル顆粒の帯状疱疹および単純疱疹に対する臨床評価」「徐放性テオフィリンシロップ剤および顆粒剤, 錠剤の体内動態と尿中代謝物の変動に関する検討」「持続性Cephalexin (S-6437) 顆粒の小児における吸収・排泄および臨床成績」といったタイトルの文献が見られました。

特許(公報)や文献の具体的な内容について興味がある方は、ぜひ実際にデータベースを検索して確認してみてください。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・T)

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/crushing-150x150.png)