検出限界以下で良しとするべからず(技術者べからず集)

定量化と閾値の設定

ある物質が品質に悪影響を与えることが判明した場合、当該物質のチェックが必要になります。

具体的には当該物質を分析して定量化し、閾値を設定します。

しかし、当該物質の分析方法が確立していない場合、また当該物質の品質への影響度が不明確な場合には、当該物質の分析による定量化と閾値の設定が難しくなります。

技術者はあいまいなデータと閾値による品質監視は好みません。

そこで、当該物質が少ないほど品質が良好と確信できた場合、当該物質の分析結果が検出限界以下なので“物質がない”と判定することがあります。

しかし上記の“物質がない”という判定は、適用した分析方法・条件が前提になっています。

分析時間・サンプルサイズの制約、分析装置の検出感度が要求に追い付かない、分析ノイズの存在など止むを得ない理由はあるにしても、“物質がない”は検出限界以下であることを忘れてはいけません。

「検出限界(定量限界)以下だからOK」という安易な考えは危険

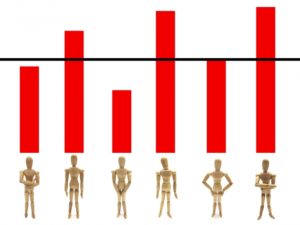

この弊害の一つは当該物質の分析値の変動、推移が把握できないことです。

そのため“物質がない”判定が連続したのちに突然“物質がある”判定が発生した場合、事前の兆候を勘案した対応ができず、事後の対応も難しくなります。“物質がない”を得るまで分析を繰り返すことになりかねません。

そこで、検出限界、検出できる最小値をより小さくして、分析値の分布内に閾値を設定する努力が必要です。

分析装置・分析条件の改善により検出精度・分解能を向上し、組合せ・要素実験に基づいた影響度把握により適切な閾値を設定したいものです。

当該物質が手強い悪玉である場合、大量生産移行時さらに次世代の製品開発時には、より微量な当該物質までも問題となり、それに対応したより厳格なチェックが必須となることがあります。

検出限界(定量限界)以下で良しとはせずに、適切な分析方法・条件、閾値を設定し製品に適用できたとき、技術者の苦労が報われます。

(日本アイアール株式会社 Y・O)