CCS、EOR、そして超臨界《環境技術の用語解説》

国連気候変動枠組条約締結国会議(COP)で議論されているように、産業革命以降の温度上昇を2℃以下、望ましくは1.5 ℃以下に抑制して、地球温暖化による気候変動影響を緩和するために、温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)の排出量を将来的(2050年)にはゼロとする必要があり、「CCS」はそれを実現するための有力手段の一つであると言われています。

1.CCSとは?

「CCS」とは、”Carbon dioxide Capture and Storage“の頭文字を取ったもので、日本語では「二酸化炭素分離回収・貯留」といいます。

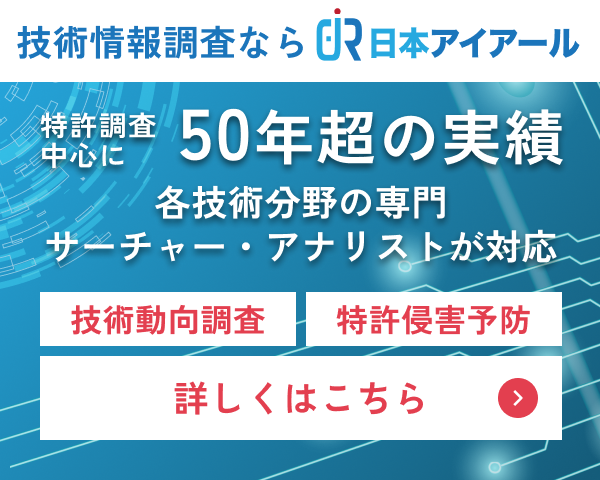

火力発電、石油・天然ガス精製、化学肥料、製鉄等の産業から大気中に排出されるCO2を分離回収して、地中に埋め戻すことにより、化石燃料に由来するCO2の大気中濃度を増やさず一定量に保持するための技術です。

埋め戻し先は、海底または地中の「構造性キャップロック」と呼ばれる不透水性で硬い岩盤層の下にある深部塩水層と呼ばれる帯水層です。キャップロックは注入したCO2が再び地上に漏れ出ることがないようにするための遮蔽板の役割を果たします。

[※関連記事:CCS(CO2回収・貯留技術)の基礎知識と主なプロジェクトを解説]

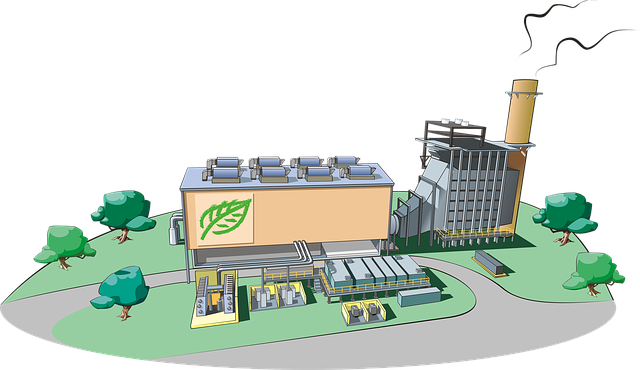

図1はCCSのイメージを示すものです。

【図1:CCSの概念(※出典:経済産業省産業技術局資料「CCS2020」)】

天然ガスや、化学肥料では、その精製過程においてCO2を分離して大気中に放出していますので、CO2を輸送して深部塩水層に注入する技術さえあればCCSの実現はそれほど困難ではありません。

ところが、火力発電においては、化石燃料の燃焼排気ガス中に硫黄、窒素などが含まれますので、ここからCO2だけを分離回収する技術が必要となります。

分離回収技術としては、アミンなどの液との化学的結合分離を利用する化学吸収、ガス成分の分圧差を利用した物理的な溶解現象による物理吸収、また化石燃料の燃焼前に分離を行う燃焼前回収(Pre Combustion)、燃焼後に分離を行う燃焼後回収(Post Combustion)などの方法がありますが、問題はCO2分離回収に要するエネルギーとコストが大きくかかる点で、現状ではどの方法にも一長一短があり、改良に向けた研究開発が継続的に行われています。

分離回収のためにエネルギーを多く費やしてかえってCO2排出量が増えたのでは元も子もありません。また、近年議論されている排出取引炭素価格に見合ったコストにならないと、CCSの実用化が困難と考えられます。

近年は、膜を使って分離回収する膜分離技術も実用化に向けて研究されており、分離回収の低エネルギー低コスト化へ向けた技術進展に期待したい所です。

[※関連記事:CO2回収技術を徹底比較!吸収/吸着/膜分離による回収方法の原理、CCUSの位置付けを解説]

2.EORとは?

CCSは、いわば産業廃棄物である化石燃料由来のCO2を地中に埋め戻す技術ですから、CCS自体は商業的付加価値を生むものではありません。(コストが低下して、CO2排出取引手段として活用されるようになれば話は別ですが)

そこでCO2地下注入を、自噴しなくなった原油の回収に利用する方法が採用されています。

原油の増進回収技術を「EOR」と呼びます。EORは”Enhanced Oil Recovery“の頭文字を取ったものです。

EORにCO2を利用する方法を、「CO2圧入攻法」と呼んでいます。原油回収と地球温暖化抑制の一石二鳥を狙ったものです。

自噴しなくなった油田に残留している原油は、岩石の間に溜まっている状態で粘度が高いため流動性が悪いことから、これまで海水を高圧で注入して油井に押し出すことで回収する二次回収法が取られてきましたが、原油で汚染した海水の再分離洗浄処理などの問題があります。CO2を注入することで、原油の流動性を高めて、海水汚染の心配なく原油を回収することが可能となります。

現在世界で計画されているCCS案件の大半はEORと言われています。

3.超臨界とは?

CO2を地下注入するためには、超臨界(Super Critical)状態とする必要があります。

水、炭酸ガスなど物質には、固体、液体、気体の3つの状態があって、ご存知の通り水の場合は、大気圧下においては0℃で固体(氷)に、100℃で気体(水蒸気)になります。実は物質にはもう一つ「臨界点」(臨界温度、臨界圧力)というのがあり、臨界温度、臨界圧力以上になると物質は”超臨界状態”となります。

超臨界の性質と状態変化

超臨界では、液体としての溶解性と、気体としての拡散性の両方の性質を持ちます。CO2は細い管を使って注入されますが、超臨界状態では分子の活性が高く流動性が高まるため、細い配管内でも損失を少なくして地下深くまで注入することが可能となります。

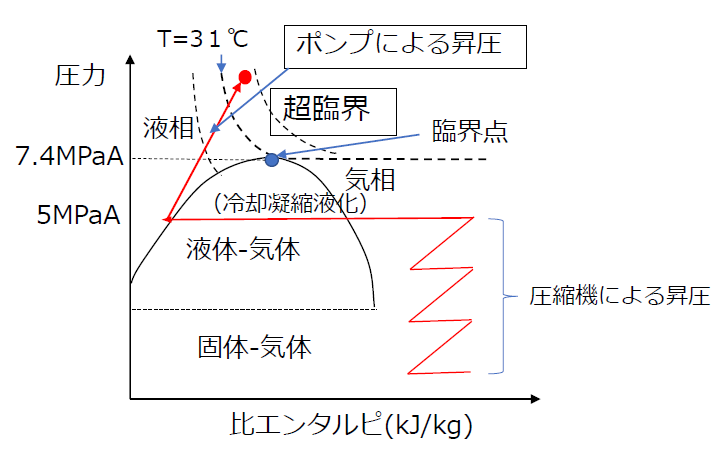

CO2の臨界温度は31℃、臨界圧力は7.4MPaAです。

超臨界は、液体と気体が混在する蒸気(湯気)のような状態とはまるで別の状態です。液体の密度と気体の密度が一致して、両者の区別がつかない、液化しない高密度の気体、のような状態とも考えることが出来ます。

縦軸に圧力、横軸に比エンタルピをとったPh線図(モリエル線図)で表すと図2のようになります。図2に表している山状カーブの中が、液相と気相の混在する蒸気状態、山の頂点が臨界圧力、山の上すなわち臨界圧力以上でかつ臨界温度31℃の等温線より右の領域が超臨界となります。

【図2:モリエル線図上のCO2状態変化(イメージ)】

[※関連記事:3分でわかる 超臨界流体とは何か?状態・特徴・応用例など初心者向けに解説 ]

常圧気体状態から超臨界状態とするためにポンプを活用

CO2を常圧気体の状態から超臨界状態とする過程は、まず圧縮機を用いて圧力を高めていき、ある圧力(5MPaA程度)で冷却して液相として、そこからポンプを用いて昇圧を続行するのが、エネルギー消費効率の面から有利といわれています。上記の図2にでは、赤でこの昇圧経路を示しています。

また超臨界CO2は、気体より密度が高くて圧縮機には適していないため、最終注入段階でもポンプを使用します(CO2インジェクションポンプ)。

CCSは、まだパイロット段階で小規模のものが多いですが、将来実用化されると、CO2の注入量は[100万トン/年以上]になります。

注入圧力は、深部塩水層の深さにもよりますが、概ね10~20MPa程度の高圧力が必要になります。実用プラントにおける処理量と高圧力の超臨界CO2を扱うためには、API610のカテゴリBB5に属する、二重胴横軸多段遠心ポンプが適しています。

通常のポンプは非圧縮性の液体を扱いますが、CO2インジェクションポンプの場合には、ポンプ入口から出口にかけて、温度と圧力の増加に伴い、密度も変化するので圧縮性を考慮した設計が必要となります。

臨界圧力以下から昇圧を行う場合、ポンプ入口(吸込み)は飽和液線(モリエル線図の液相と、液相‐気相混合域の境目)近くになるため、ポンプ内部でCO2が蒸気化(Vaporize)することがないように設計上の配慮をする必要があります。

また、CO2以外の不純物が含まれている場合は腐食性を有しますので、ポンプ各部品には耐食性を考慮した材料選定が必要になります。

超臨界と火力発電

「超臨界」という言葉は、火力発電にも用いられます。

水の臨界圧力は22.1MPa、臨界温度は374℃です。臨界点を超える高圧高温化(超臨界)では水と気体の区別がなくなるので水は沸騰を伴わずに連続的に過熱蒸気となり、発電機を駆動する蒸気タービンへ送る蒸気を作るのに要する熱エネルギーを削減することが出来て発電効率が向上します。効率が高くなれば同じ発電量を作るのに要する燃料消費量が少なくて済むので排出されるCO2量が少なくなります。

現在は蒸気圧力・温度をさらに上げて発電効率をより向上した超々臨界圧発電も実用化されています。ただCO2を排出することには変りはないので、世界的には石炭火力は削減もしくは廃止の方針が主流となってきています。

CCSが実用化されれば、効率を高めた超々臨界圧発電との組み合わせでCO2を排出しない石炭火力の実現も夢ではないかもしれません。

(日本アイアール 特許調査部 S・Y)