3分でわかる技術の超キホン ウィッティヒ反応(Wittig反応)と医薬品

有機化合物の合成において、炭素-炭素結合は有機分子の基礎となる結合であり、目的とする化合物を合成するにあたり、炭素-炭素結合を生成することは最も重要な工程といえます。

有機合成化学では、実に多くの炭素-炭素合成の手法が知られていますが、ウィッティヒ反応(Wittig反応)も代表的な炭素-炭素結合の一つとして知られ、多くの合成例が報告されています。

今回は、ウィッティヒ反応に焦点を当て、特に医薬品に関連する化学合成反応をご紹介いたします。

目次

1.Wittig反応とは?

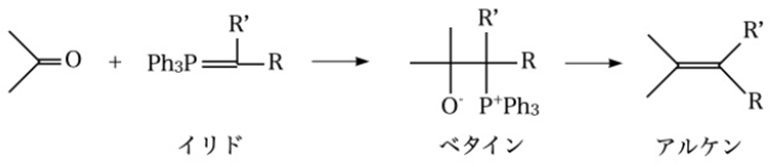

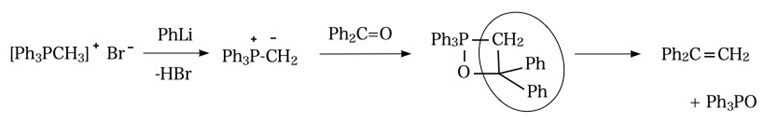

Wittig反応とは、1954年にチューリンゲン大学のGeorg Wittigによって報告されたカルボニル化合物とイリドを反応させ、アルケンを合成する化学反応です。中間体としてベタインが生成し、トリフェニルホスフィンオキシドが脱離することにより、アルケンを生じます。

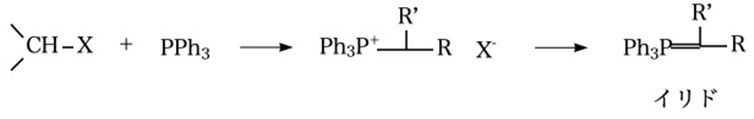

反応に用いられるイリドは、ハロゲン化アルキルとトリフェニルホスフィンから容易に得られます。

Wittig反応は、比較的温和な条件で行われますが、いくつかの欠点があり、改良法であるWittig-Horner法やHorner-Wadsworth-Emmons法が開発され、ホスフィン副生物の除去が容易になっています。

なお、Georg Wittigは、1974年に有機合成化学に対する貢献によりノーベル賞を受賞しています。

2.Wittig反応の発見

1942年にWittig転移を発見したWittigは、1944年に47歳でチュービンゲン大学の教授・化学研究所長となり、さらに精力的に研究を進めるようになりました。

その年アンモニウム塩を用いたイリド(N-イリド)の概念を確立し、さらに、リンイリド(P-イリド)の研究に着手しました。

すると、N-イリドで得られた安定なベタインが、P-イリドでは得られず、代わりにオレフィンが得られました。P-イリドの場合、生じたベタインが四員環中間体となり、さらに脱離が起きて、オレフィンが得られたと考えられています。

Wittigは、この反応の一般性を調べて合成法を確立して、1954年にWittig反応の最初の論文を発表しました。

Wittigは、P-イリドで脱離が起きてオレフィンが得られることを予想していたわけではなく、いわば偶然であったのですが、この反応を一般性にまで発展させたWittigの感性はセレンディピティーとして高く評価されています。

3.Wittig反応と医薬品合成

Wittig反応が用いられた医薬品に関連した報告をご紹介いたします。

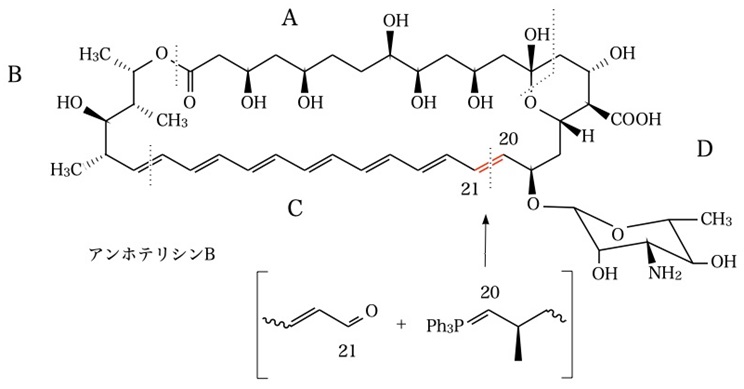

(1)アンホテリシンB

アンホテリシンBは、StrePtomyce snodosusの生産する抗真菌性ポリエンマクロリドで、化学合成的には、多数の不斉中心、38員環、アミノ糖部分の導入などの問題が挙げられていましたが、icolaouらによる全合成が報告されています。

Wittig反応は38員環の閉環反応に用いられています。

大環状ラクトンへの閉環には分子内Wittig 型反応が用いられており、4つのフラグメントA〜Dを連結し、C−20ホスホネートとC−21アルデヒドを両末端とする長鎖化合物を得て、Wittig 型反応で円滑に閉環、70%eの収率で38員環が形成されています。

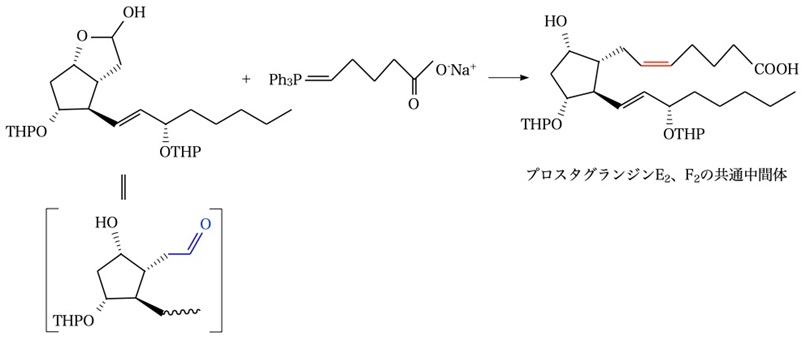

(2)プロスタグランジン中間体

プロスタグランジンは、生体膜の構成成分であるアラキドン酸を基質として、シクロオキシゲナーゼ(COX)を律速酵素として産生される最も代表的な生理活性脂質として知られています。

代表的な医薬品として、PGE1の血管拡張薬、PGE2, PGF2aの子宮収縮薬、PGE1, PGE2誘導体の消化性潰瘍薬などがあります。

プロスタグランジンの合成においてもwittig反応が用いられています。

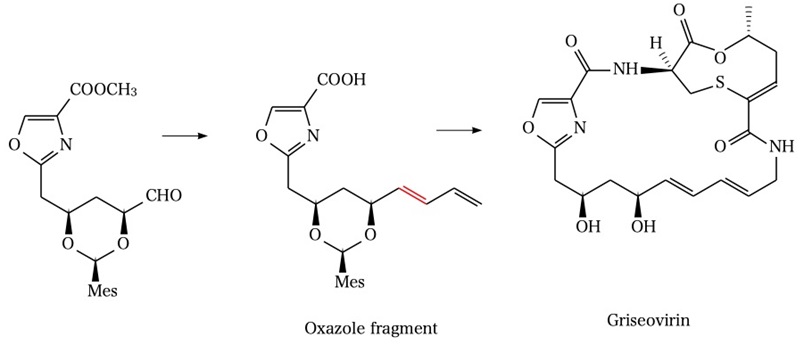

(3)グリセオビリジン(griseoviridin)

ストレプトグラミン系抗生物質で、グラム陽性菌に対し強い抗菌力を示すことからストレプトグラミン系抗生物質はバンコマイシンの代替薬として注目されていました。

大環状デプシペプチドの合成において、”Oxazole fragment”と呼ばれる部分の合成にwittig反応が用いられています。

4.Wittig反応に関する特許・文献を検索してみると?

(※いずれも2020年10月における検索結果です)

(1)Wittig反応に関する特許検索

J-PlatPatを用いて、Wittig反応を検索してみました。

- 全文: [ウィッティヒ反応/TX+Wittig反応/TX] ⇒ 3717件

- 全文: [ウィッティヒ反応/TX+Wittig反応/TX]*A61K/FI ⇒ 1830件

- 請求範囲: [ウィッティヒ反応/CL+Wittig反応/CL] ⇒ 136件

- 請求範囲: [ウィッティヒ反応/CL+Wittig反応/CL]*A61K/FI ⇒ 68件

以下、いくつか特許に記載されているWittig反応の例をご紹介いたします。

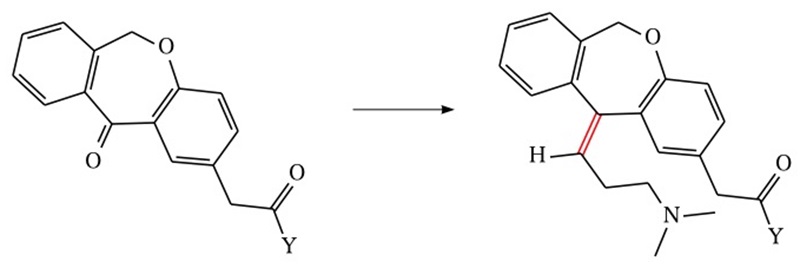

① 特開2015-17126 オロパタジンの中間体製法

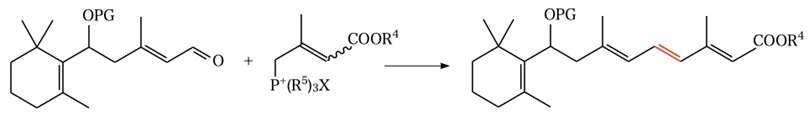

② 特許第6696060号 新規ビタミンA誘導体およびその製造方法

[PG:ヒドロキシ基の保護]

この特許には、Wittig反応の改良といえるホーナー・エモンズ反応も記載されています。

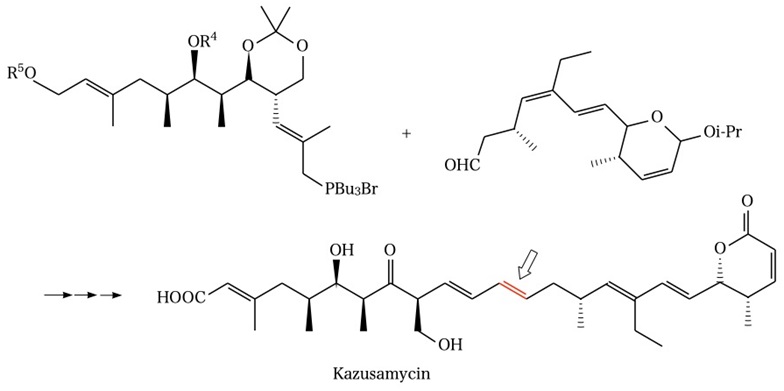

③ 特開2005-194247 カズサマイシンAの製造方法

(2)Wittig反応に関する文献検索

JSTが運営する文献データベース「J-STAGE」を用いて、Wittig反応を検索してみました。

- 全文: ウィッティヒ反応+Wittig反応 ⇒ 1091件

- 抄録: ウィッティヒ反応+Wittig反応 ⇒ 44件

ざっと内容を見てみると、フェロモン、マクロラクタム系化合物、グッチフェロンAなどの天然物の合成に関する文献が見受けられました。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・T)