3分でわかる技術の超キホン リンコマイシン系、ポリエンマクロライド系の抗生物質(配糖体と医薬品の解説)

このコラムでは配糖体の医薬品を連載で紹介していますが、今回は「リンコマイシン系抗生物質」と「ポリエンマクロライド系抗生物質」の概要について解説します。

リンコマイシン系抗生物質

マクロライド系抗生物質と化学的構造はまったく異なっていますが、作用部位及び作用機序はマクロライド系と同じ、リボゾームの 50Sサブユニットの 23S rRNA に結合してペプチド鎖の伸長を阻害します。

このため、マクロライド系との交差耐性や作用部位の競合が認められています。

主としてグラム陽性菌に抗菌力を発揮し、嫌気性菌に対しても強い抗菌力を示します。

各種抗生剤に耐性のバクテロイデス・フラジリスに対しても強い抗菌力を持っています。

①リンコマイシン(Lincomycin)

米国ネブラスカ州、Lincolnの近くの土壌から分離されたStreptomycesの一種、Streptomyces lincolnensis var. lincoinesisによって産生された抗生物質です。

ブドウ球菌、連鎖球菌、肺炎球菌等のグラム陽性菌に対して強い抗菌作用を示します。

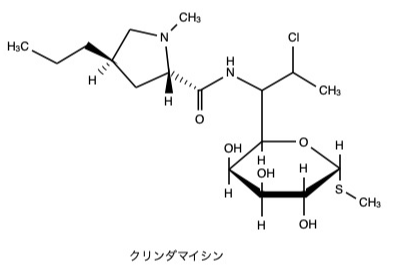

②クリンダマイシン(Clindamycin)

リンコマイシンの7位の水酸基を塩素で置換して合成されたものです。

高い臓器移行性及び組織移行性を示し、好気性グラム陽性球菌、嫌気性菌及びマイコプラズマ属に対し抗菌作用を示します。

作用機序としては、β-ラクタマーゼの産生を抑制します。

ポリエンマクロライド系抗生物質

アミノグリコシド系抗生物質やマクロライド系抗生物質がタンパク合成阻害として働くのに対して、ポリエンマクロライド系抗生物質は、真菌の細胞膜を構成するエルゴステロールに結合して、細胞膜を破壊し、真菌を殺菌します。また、アゾール系抗真菌薬が小胞体でのエルゴステロールの合成を阻害するのとも作用機序が異なっています。

①アムホテリシンB (Amphotericin B)

南米Venezuela、Orinoco川河岸のTembladoraの土壌から分離した放線菌Streptomyces nodusus M4575 の培養菌体中に産生されるポリエンマクロライド系の抗真菌性抗生物質です。

アムホテリシンA(tetraen)とアムホテリシンB(heptaen)がありますが、抗菌力で勝るアムホテリシンBが開発されました。

アムホテリシンBは、真菌の細胞膜エルゴステロールと不可逆的に結合し、真菌細胞膜の透過性を著しく亢進させ、菌を死滅させます(in vitro)。

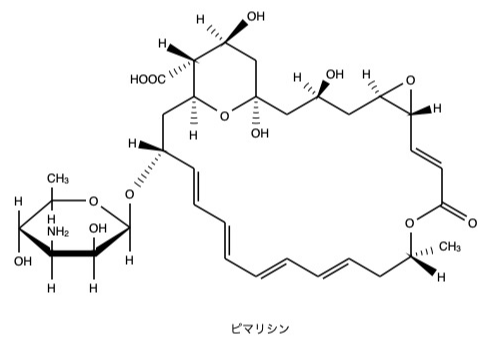

②ピマリシン(Pimaricin)、ナタマイシン(natamycin)

抗真菌剤です。

これらの抗生物質について特許調査をしてみると?

リンコマイシン系抗生物質、ポリエンマクロライド系抗生物質に関する簡易的な特許検索を、日本特許庁のデータベース”j-Platpat”を用いて行ってみました。

(※いずれも2019年11月時点における検索結果です。)

Ⅰ.リンコマイシン系抗生物質

(1)キーワード

「リンコマイシン」等、リンコマイシン系抗生物質の物質名をキーワードで検索すると多数の特許がヒットします。

例えば、リンコマイシンは3440件、クリンダマイシンは6277件など、それぞれのヒット件数はかなりの数になりますので、実際の特許調査では、絞り込みやコード検索等が必要になると思われます。

(2)FI

リンコマイシン系抗生物質のFIはありませんが、関係しそうな下記のFIが使えそうです。

- A61K31/7042 ・・糖類基と複素環とを持つ化合物

- A61K31/7052 ・・・環構成異種原子として窒素を持つもの,例.ヌクレオシド,ヌクレオチド

- A61K31/7056 ・・・・環構成異種原子として窒素を含む5員環を含むもの

FIもそれぞれのヒット件数は数千件を超えてしまいます。

(3)Fターム

リンコマイシン系抗生物質に関連するものとしては、例えば下記のようなものが挙げられます。

- 4C057BB02 ・単糖類 (4C057 糖類化合物)

- 4C057CC05 ・S (CC00 Oが・・S・・で置換された糖)

- 4C086EA02 ・・S・・含有糖類 (EA00 炭水化物,糖類)

- 4C086ZB35 ・・・抗菌剤 (ZB00 医薬用途・生体防御)

《 各リンコマイシン系抗生物質の特許検索 》

上記のFI、Fタームなどを用いて各物質の特許を調べてみました。

①リンコマイシン

- KW(全文) : リンコマイシン : 3440件

- KW(請求範囲): リンコマイシン : 256件

- FI:A61K31/7052 * KW(全文): リンコマイシン : 140件

- FI:A61K31/7056 * KW(全文): リンコマイシン : 68件

- Fターム: 4C057CC05 * KW(全文): リンコマイシン : 69件

- Fターム: 4C086EA02 * KW(全文): リンコマイシン : 97件

②クリンダマイシン

- KW(全文) : クリンダマイシン : 6277件

- KW(請求範囲): クリンダマイシン : 726件

- FI:A61K31/7052 * KW(全文): クリンダマイシン : 287件

- FI:A61K31/7056 * KW(全文): クリンダマイシン : 144件

- Fターム: 4C057CC05 * KW(全文): クリンダマイシン : 40件

- Fターム: 4C086EA02 * KW(全文): クリンダマイシン : 179件

Ⅱ.ポリエンマクロライド系抗生物質

(1)キーワード

「アムホテリシン」など、ポリエンマクロライド系抗生物質の物質名をキーワードで検索すると多数の特許がヒットします。

例えば、ポリエンマクロライド系抗生物質は2834件、ピマリシン タマイシンは24557件など、それぞれのヒット件数はかなりの数になりますので、実際の特許調査では、さらなる絞り込みが必要になります。

(2)FI

ポリエンマクロライド系抗生物質のFIはありませんが、関係しそうな下記のFIが使えそうです。

- A61K31/7048 ・・・環構成異種原子として酸素原子を持つもの,例.ロイコグルコサン,へスペリジン,エリスロマイシン

FIもヒット件数は4000件を超えてしまいます。

(3)Fターム

Fタームには、ポリエンマクロライド系抗生物質に関するコードがあります。

- 4C086EA15・・・・・ポリエン系マクロライド (EA00 炭水化物,糖類)

- 4C086ZB35・・・抗菌剤 (ZB00 医薬用途・生体防御)

《 各ポリエンマクロライド系抗生物質の特許 》

上記のFI、Fタームなどを用いて各物質の特許を調べてみました。

①アムホテリシンB

- KW(全文) : アムホテリシン : 2834件

- KW(請求範囲): アムホテリシン : 248件

- FI:A61K31/7048 * KW(全文): アムホテリシン : 125件

- Fターム: 4C086EA15 * KW(全文): アムホテリシン : 113件

①ピマリシン、ナタマイシン

- KW(全文) :ピマリシン タマイシン : 24557件

- KW(請求範囲):ピマリシン タマイシン : 1539件

- FI:A61K31/7048 * KW(全文):ピマリシン タマイシン : 399件

- Fターム: 4C086EA15 * KW(全文):ピマリシン タマイシン : 154件

※今回は、FIはセクションAを、Fタームは4Cを対象に検索をしてみましたが、実際の調査では、上記検索式を組み合わせるだけでなく、調査の目的に応じて他のセクションやFターム、キーワードを用いた検索式を組み立る必要があります。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 S・T)

関連コラム(3分でわかる技術の超キホン・配糖体の医薬品特集)

- 配糖体とは?分類・性質・機能等の概要と強心配糖体の例

- マクロライド系抗生物質・6選

- アミノグリコシド系抗生物質・5選

- リンコマイシン系、ポリエンマクロライド系の抗生物質

- 配糖体の糖尿病治療薬

- 配糖体の「抗腫瘍剤」要点解説

- 糖鎖・特殊な糖の配糖体医薬品・9選

☆医薬・バイオ分野の特許調査・文献調査サービスは日本アイアールまでお気軽にお問い合わせください。

](https://engineer-education.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/crushing-150x150.png)