リンのリサイクル技術が日本を救う?リンの回収方法を解説

「肥料の三要素」である窒素・リン酸・カリのうち、特にリン(phosphorus)に関して日本は困難な状況にあります。

目次

1.肥料におけるリン(リン酸)の最適量とは?

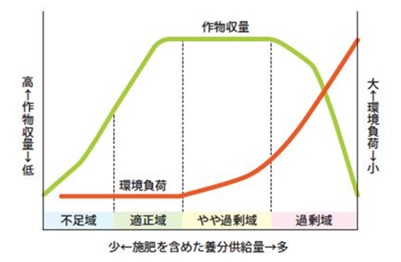

肥料は不足すると作物が十分に育ちませんが、与えすぎも良くないことが広く知られています。

図1は農業団体が作成したイメージ図です。

【図1 施肥量と作物収量及び環境負荷 ※引用1)】

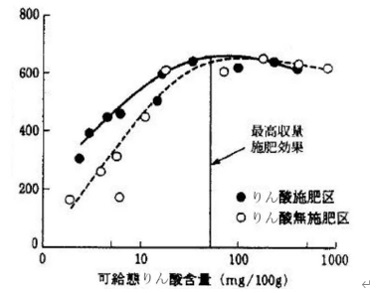

図2はその例としてホウレンソウ栽培における土壌中のリン酸濃度と収量の関係を示したものです。

図2で、「可給態リン酸」とは作物が根から吸収可能な形態のリン酸を意味します。

【図2 土壌の可給態リン酸含量とホウレンソウの生育 ※引用2)】

一方、リン酸は作物が吸収できる割合が三要素の中でも最も低いとされ、10-20%との報告があります3)。

このためリン酸の場合に施肥量が多すぎると、作物の収量が低下することに加えて、土壌からのリン酸流出による環境汚染も招くと指摘されています。

2.リンについて日本が抱える問題点と対策

このリンに関して日本は下記の二つの問題を抱えています。

(1)肥料原料の輸入依存による価格高騰のリスク

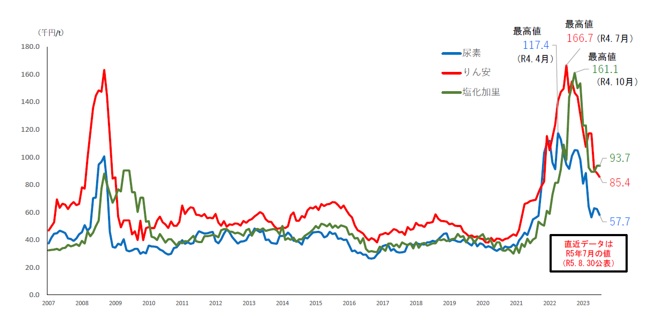

日本は主な化学肥料の原料である尿素、リン酸アンモニウム(リン安)、塩化カリウムのほぼ全量を輸⼊しています。世界的に資源が偏在しているため輸⼊相⼿国も偏在しており、リン安の場合は中国からの輸入が約70%を占めています4)。

このため国際情勢の影響を受けて原料価格が急騰する危険にさらされています。近年では、図3に示すように、ウクライナ情勢による急騰を昨年経験しました。

なお日本はリンをリン安以外に工業用リン鉱石等の形態でも輸入していますが、全輸入リン中でリン安の比率は約55%と最大です5)。

【図3 肥料原料の輸⼊通関価格(農林水産省調べ) ※引用4)】

(2)排水による河川の富栄養化

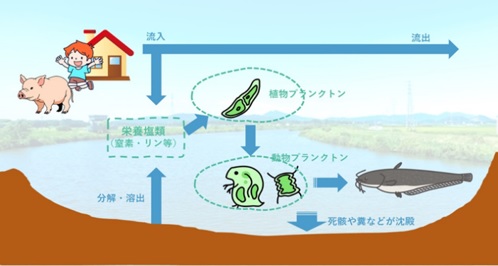

河川に流入した排水によって河川が富栄養化し、それによって赤潮やアオコが発生するという問題が生じています。図4は国立環境研究所による富栄養化のイメージ図です6)。

生活排水、工場からの産業排水、農業・畜産からの排水に含まれる窒素やリン酸がその原因物質です。

原因物質の発生源の割合には地域差がありますが、横浜市内を例にとると、リン酸の場合には生活排水50%、工場排水30%、農業・畜産・その他排水20%だと報告されています7)。

【図4 富栄養化のイメージ図 ※引用6)】

3.リンをめぐる問題への対策:「リサイクル」で解決へ

上記問題に対して様々な対策が検討されています。

まず、農業において化学肥料に過度に依存するのではなく国内のたい肥利用を促進すれば、輸入依存度を下げることができます。国内各地でこの動きが進行中です。

また、土壌中のリン酸等の肥料濃度を土壌診断キットでモニタリングして施肥量を適正化すれば、即ち「土壌のメタボ」を防げば、肥料の使用量を削減することが出来ます。この取り組みも既に開始されています8)。

下水あるいは河川からリン酸を回収して肥料化すれば、輸入依存と富栄養化の二つの問題を同時に緩和することが可能です。リンのリサイクルシステム構築を目指す試みです。

4.具体的なリン回収法

リンのリサイクルに向けた回収方法としては種々のものが検討されています。

その中では晶析法と吸着法が代表的です9)。

(1)晶析法による回収

「晶析法」とは、添加剤を加えることによりリン酸イオンを化学反応により晶析(結晶化)させ、不溶化することでリン資源として回収する方法です。

下式で示すMAP法とHAP法が知られています。

- MAP法(リン酸マグネシウムアンモニウム):

PO 43-+NH 4++Mg2++6H 2O → MgNH4PO4・6H2O

添加剤:NaOH,MgCl 2 - HAP法(ヒドロキシアパタイト):

6PO43-+10Ca2++2OH- → Ca10(OH)2( PO4)6

添加剤:NaOH,CaCl 2

(2)吸着法による回収

一方、「吸着法」とは、リンを選択的に吸着する物質を用いてリンを回収する方法です。

近年これに適した吸着剤の研究開発が活発化しています。ブルサイト(Mg(OH)2)類似の構造をもった粘土鉱物の一種である層状複水酸化物10)や水酸化ジルコニウムを包含したポリエチレンシート11)など高性能の吸着剤が国内の研究者から報告されています。

リンのリサイクル技術をめぐる今後の進捗が期待されます。

(日本アイアール株式会社 特許調査部 N・A)

《引用文献、参考文献》

- 1) 農業団体「ファーム青葉」のwebsite

http://home.a04.itscom.net/monamour/tekisei.htm - 2) 千葉県農林水産部安全農業推進課の資料, 土づくりと適正な施肥

https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/documents/3103sehikijun_3tsuchidukuri.pdf - 3) 一例:米山忠克 他, 作物種・土壌処理と作物のリン吸収, 日本土壌肥料学雑誌 61(4), 376-381(1990)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/dojo/61/4/61_KJ00001682836/_article/-char/ja/ - 4) 農林水産省資料, 肥料をめぐる情勢, 2023年8月

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/attach/pdf/index-23.pdf - 5) (独)エネルギー・金属鉱物資源機構 金属資源情報の資料, 鉱物資源マテリアルフロー 2021 27.リン

https://mric.jogmec.go.jp/wp-content/uploads/2023/03/material_flow2021_P.pdf - 6) 国立環境研究所のwebsite 「富栄養化対策(発生源対応)」

https://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=105 - 7) 横浜市のwebsite 「富栄養化の原因となる窒素・りんの発生源は?」

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kasen-gesuido/gesuido/gesuidofaq/suishitsu/008.html - 8) マイナビ農業のwebsite 「土の激やせ・メタボを“健診”で防ぐ 現場に密着した実践的土壌学」

https://agri.mynavi.jp/2021_03_30_153005/ - 9) 国土交通省資料, 下水道におけるリン資源化の手引き, 2010年3月

https://www.mlit.go.jp/common/000113958.pdf - 10) 嶋村彰紘, 層状複水酸化物を用いたリン資源の回収, 化学と教育67(7), 302-303 (2019)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/67/7/67_302/_article/-char/ja/ - 11) 山村寛, 低濃度のりん除去または高純度のリン酸回収を可能にする多孔質構造を持ったりん吸着膜, JST新技術説明会2021年8月

https://shingi.jst.go.jp/pdf/2021/2021_toyo-sophia-chuo_004.pdf